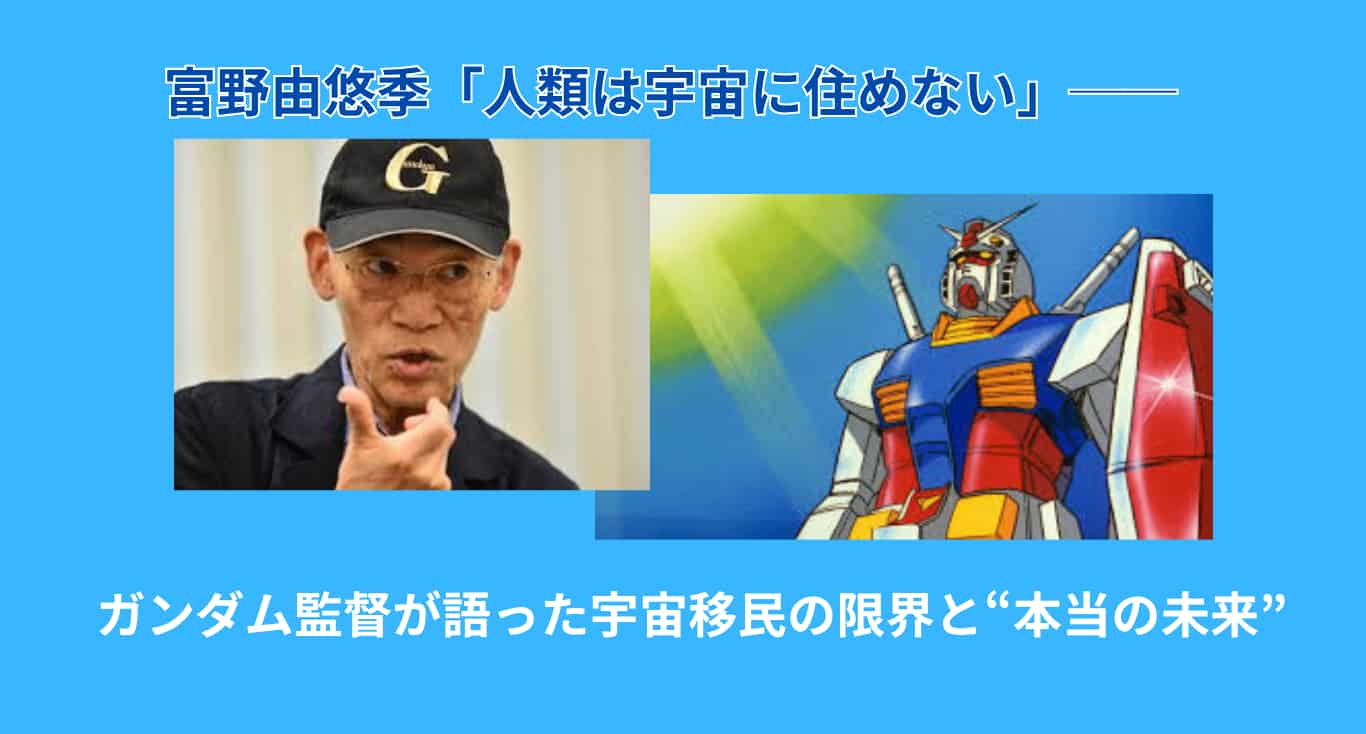

2025年7月に開催された宇宙ビジネスイベント「SPACETIDE 2025」で、『機動戦士ガンダム』の生みの親・富野由悠季監督が登壇し、「人類は宇宙には住めない」と衝撃的な発言をされました。

宇宙移民の夢を描いた作品をつくってきたご本人が、なぜ今、それを否定するのでしょうか?

本記事では、富野監督が語った“宇宙の現実”と“宇宙旅行という新たな可能性”、そしてガンダムに込められた深いメッセージを、一般視聴者の私の目線でわかりやすくお伝えします。

アニメファンの方も、宇宙に興味がある方も、ぜひ最後まで読んでみてください!

はじめに

富野由悠季氏、宇宙イベントで語る“本音”

2025年7月、東京都内で開かれた宇宙ビジネスのイベント「SPACETIDE 2025」に、アニメ『機動戦士ガンダム』で知られる富野由悠季監督が登壇しました。

83歳となった今も、宇宙への探求心と鋭い視点を持ち続ける富野氏は、冒頭から会場を驚かせる言葉を放ちました。

「人類は宇宙では暮らせない」。

この一言は、まさにガンダムで描かれた“宇宙移民”の世界観を根本から否定するものでした。

ガンダムに夢を見て宇宙産業に身を投じた来場者の多くは“富野チルドレン”と呼ばれる世代。だからこそ、監督の言葉は重く、静かな衝撃をもって受け止められたのです。

ガンダムの世界と現実の宇宙とのギャップ

1979年に放送が始まった『機動戦士ガンダム』は、戦争と宇宙移民をテーマに据えた斬新なロボットアニメでした。

富野監督は、地球の人口過剰問題を背景に、宇宙空間に浮かぶスペースコロニーへの移住という未来像を描きました。多くのファンがそのビジョンに胸を躍らせ、「宇宙に人類が住めるのは当然」と思い込んできました。

しかし、実際に宇宙での生活環境を20年以上かけて想像し続けた富野氏は、「人間は宇宙空間では生きていけない」と結論づけたといいます。

その過程では、酸素や重力、水、放射線の問題など、想像以上に克服しがたい課題が次々と浮かび上がってきたとのこと。ガンダム制作当時には語れなかった“現実”が、今ようやく語られ始めています。

今回は、その富野氏が語った宇宙への本音、そしてガンダムに込められたメッセージを深掘りしながら、私たちが描く“宇宙の未来”について考えていきたいと思います。

1.人類は宇宙で生きられるのか?

火星移民構想への批判と現実的課題

富野由悠季監督がイベントで最も強調していたのは、「火星移民」という夢に対する強烈な疑問でした。彼は、火星に人類を送るというアイデアがいかに非現実的かを語ります。

「火星には補給基地がない。行ったら最後、帰ってこられないのに、それを考えないのは素人だ」と述べた富野氏。

確かに、現時点での技術では、片道の燃料を積むだけでも莫大なエネルギーとコストがかかり、帰還の保証はありません。また、火星には酸素も水もなく、気温は氷点下60度以下にもなる過酷な環境です。

それでも、近年の宇宙ビジネス界隈では「火星移住」や「テラフォーミング(惑星改造)」という言葉がもてはやされがちです。

富野氏の言葉は、そうした風潮に対する冷静なブレーキとなりました。「夢を描くのは大事だが、現実を直視することはもっと大事」。このメッセージは、会場の宇宙関係者たちに重く響いたはずです。

宇宙生活の不可能性に至った富野監督の結論

富野氏が『機動戦士ガンダム』の構想段階から約20年かけて考え抜いたのは、「本当に人類は宇宙で暮らせるのか?」という問いでした。その答えは、「ノー」だったと言います。

作品内ではスペースコロニーという巨大な人工居住区を宇宙に浮かべ、人々が生活する未来が描かれています。

しかし現実には、宇宙では人工重力がなければ筋力は低下し、骨密度は減り、放射線被曝の危険もつきまといます。酸素や水、食料の供給も地球に依存せざるを得ず、自立した生活空間を維持するには、あまりにも多くの条件が必要です。

富野氏は「アニメを作りながら、少しずつこの世界は無理だと気づいていった」と語りました。

夢を壊すような話に思えるかもしれませんが、逆にそれは、アニメが提示する“未来”がどれほど綿密に考えられていたかの証でもあります。

制作中は語れなかった「宇宙の過酷さ」

1979年にガンダムが放送された当時、アニメは子ども向けのエンターテインメントと見なされており、富野氏もその枠内で作品を成立させる必要がありました。ですから、「宇宙では人は生きられない」といった現実的な結論は語れなかったのです。

しかし、年月を重ね、技術も進歩し、宇宙産業が実社会の話題になった今、ようやくその「本音」を伝える時が来た――。今回のイベント登壇は、そんな富野監督自身の長年の想いが形となった場でもあったのかもしれません。

作品の中では夢を描きつつ、その裏では徹底した現実検証を行っていた富野氏。その誠実な姿勢こそが、ガンダムが45年以上も支持され続ける理由のひとつなのだと、あらためて感じさせられるセッションでした。

2.“宇宙旅行”という新たな可能性

地球周回ツアーの提案とその意義

「人類は宇宙では暮らせない」と語った富野由悠季監督。しかし一方で、宇宙に“行くこと”の意義は強く肯定しました。その象徴的な提案が、「低軌道まで人を運ぶ地球周回ツアー」です。

富野氏の考える“宇宙旅行”は、観光目的だけではありません。人間が地球の外に出て、自分たちの住む星を外側から眺めることに大きな意味があると語ります。

実際に、これまで宇宙飛行を経験した宇宙飛行士たちは、共通して「地球を宇宙から見たとき、人生観が変わった」と話しています。青く輝く小さな球体に、国境は見えません。

その“無境界”の視点が、争いのない地球を実感させ、価値観を根本から揺さぶるのです。

富野氏は、「これからの10年で日本がやるべきことは、安全なロケットを開発し、人々を低軌道まで運ぶ仕組みを整えることだ」と強調しました。

それは、宇宙に移住するためではなく、地球に生きるための“学び”を得るための旅なのです。

「宇宙から地球を見る」ことで変わる世界観

この宇宙旅行構想の核心にあるのが、「外から地球を見て初めて気づくことがある」という視点です。

富野氏は、「政治家や軍人、宗教者、科学者など、あらゆる立場の人々が地球を宇宙から眺めるべきだ」と提案しました。

90分で地球を一周できる軌道に乗り、青い地球を眺めながら考える時間を持つ。そこで交わされる会話や議論は、地上では得られない深さを持つはずです。

国境の存在がいかに人工的なものであるか。人類が共有する“たった一つの惑星”であるという事実。そうした気づきが、未来の社会を変える鍵になるのではないかと富野氏は訴えています。

たとえば、ISS(国際宇宙ステーション)に滞在した野口聡一さんも、帰還後の講演で「宇宙から見る地球には敵も味方もない」と語っていました。

つまり、宇宙から得られるのは科学的知見だけではなく、倫理的・精神的な“気づき”なのです。

観光・教育・政治──周回旅行の社会的インパクト

富野氏の考える宇宙旅行は、単なる娯楽では終わりません。

彼は「子どもたちにこそ、この体験をしてほしい」と強調し、安全なロケットの開発の必要性にも言及しました。宇宙を“観る”ことは、子どもたちにとって地理や環境への理解を深める教育の一環になり、未来を担う世代に大きなインスピレーションを与えるでしょう。

また、国際的な政治家や宗教指導者が宇宙から地球を見下ろすことで、価値観の転換が促され、国家間の対立や宗教的な対立を超えた対話の可能性が広がるかもしれません。

これは、まさに富野氏がガンダムを通して描き続けた「対話と理解による共存」の思想にも通じるものです。

宇宙で暮らすことは難しくとも、宇宙を“体験する”ことは、今後の社会にとって必要なプロセスなのではないか――。富野氏の発言には、そんな強いメッセージが込められていました。

3.ガンダムに込められた構想と戦争観

宇宙エレベーター構想と物流のリアリティ

富野由悠季監督は、宇宙移民の理想像を描く一方で、そこに伴う現実的なインフラの重要性も強調してきました。

イベントでは、自身が描いたアニメ映像を引用しながら、「宇宙エレベーター」に関する具体的な構想を紹介しました。

アニメ作品に登場する宇宙エレベーターは、地球と宇宙を結ぶ巨大な輸送機構であり、富野氏の作品では1両編成ではなく“5両編成”で描かれています。

これは、「人と物を運ぶには、そのくらいの規模がなければ社会は成り立たない」という考えがあったからです。物流なくして生活基盤は築けない——この考え方は、現実の物流や経済の構造を知っている人ほど納得できるはずです。

たとえば、現在の国際物流もコンテナ船一つの遅延で経済全体に影響が出るように、宇宙でも安定的にモノを運ぶ手段がなければ、どんなに夢のある居住区を作っても“住む”ことはできません。

富野氏のこの視点は、ただの空想ではなく、緻密な現実思考の産物なのです。

ガンダム制作の背景にある「南北戦争」の影響

『機動戦士ガンダム』は、SFや宇宙を舞台にしたアニメでありながら、その背景には地に足のついた人間の歴史が色濃く反映されています。

富野氏が取材に対して明かしたのは、「戦争のことがわからなかったから、南北戦争を参考にした」という意外な事実でした。

アメリカ南北戦争は、産業構造の違い、奴隷制度、移民問題など、複雑な社会的背景を抱えた対立でした。

富野氏は、そうした歴史を参照することで、単なる勧善懲悪ではない「戦争の構造」を作品に取り入れたのです。

ガンダムに登場する地球連邦とジオン公国の対立もまた、理想と現実、支配と独立のぶつかり合いであり、そこに“宇宙移民”という新しい軸が加わります。

つまり、ガンダムはSFでありながら、極めて“現実的な歴史観”に基づいた物語であるということ。この視点を知ると、作品を再び観たくなる読者も多いのではないでしょうか。

富野監督の戦争観と人間ドラマの演出

ガンダムが他のロボットアニメと一線を画した最大の理由は、戦争そのものの描写だけでなく、戦争に巻き込まれる“個人”の視点が丁寧に描かれていた点にあります。

アムロやシャアといった登場人物は、正義と悪では単純に割り切れず、それぞれの立場や葛藤を背負っています。

富野氏は、戦争を単なる背景にせず、その中で生きる“人間の弱さや強さ”を描きました。

それは、彼自身が戦争を知らない世代として、「戦争を知るためには人間を描くしかない」という覚悟のようなものだったのかもしれません。

また、少年少女がいきなり兵士になる構図、家族を失いながら戦う姿は、視聴者に「自分だったらどうするか」と問いかける構成になっています。

こうしたドラマは、富野監督の“戦争への無知”を“想像力”で埋めようとした努力の結果であり、アニメという枠を超えて多くの人の心に響いたのです。

戦争とは何か? 人はなぜ戦うのか? そして、どうすれば争いを避けられるのか?

富野由悠季監督の作品は、今もなお私たちに問いかけ続けています。

まとめ

富野由悠季監督が語った「人類は宇宙で暮らせない」という発言は、宇宙開発に夢を抱く多くの人々にとって、衝撃的かつ現実的なメッセージでした。

しかし同時に、彼は宇宙に“行くこと”の意義や価値を否定したわけではありません。むしろ、宇宙を「暮らす場所」ではなく「学ぶ場所」として捉える新たなビジョンを提示しています。

地球周回ツアーや宇宙エレベーターといった構想は、空想ではなく、社会や人類の未来に必要な“現実的な選択肢”として語られました。

そしてそれは、ガンダムという作品にも一貫して流れていたテーマ——「人間はどう生きるべきか」「争いをどう乗り越えるべきか」——へとつながっています。

ガンダムの物語には、単なるロボットアニメの枠を超えた深い人間ドラマと社会批評が込められていました。

富野監督が今もなお問い続けているのは、科学技術の進歩そのものではなく、それをどう使い、どこへ向かうのかという人類の姿勢です。

宇宙は遠くて過酷な場所かもしれません。

しかし、そこを目指すこと、見つめ直すことを通して、私たちは自分たちの足元——つまり地球での暮らしや人間同士の関係を見つめ直すことができる。

富野氏の発言やガンダムの世界観は、そんな“現実の未来”への道しるべとなっているのです。

コメント