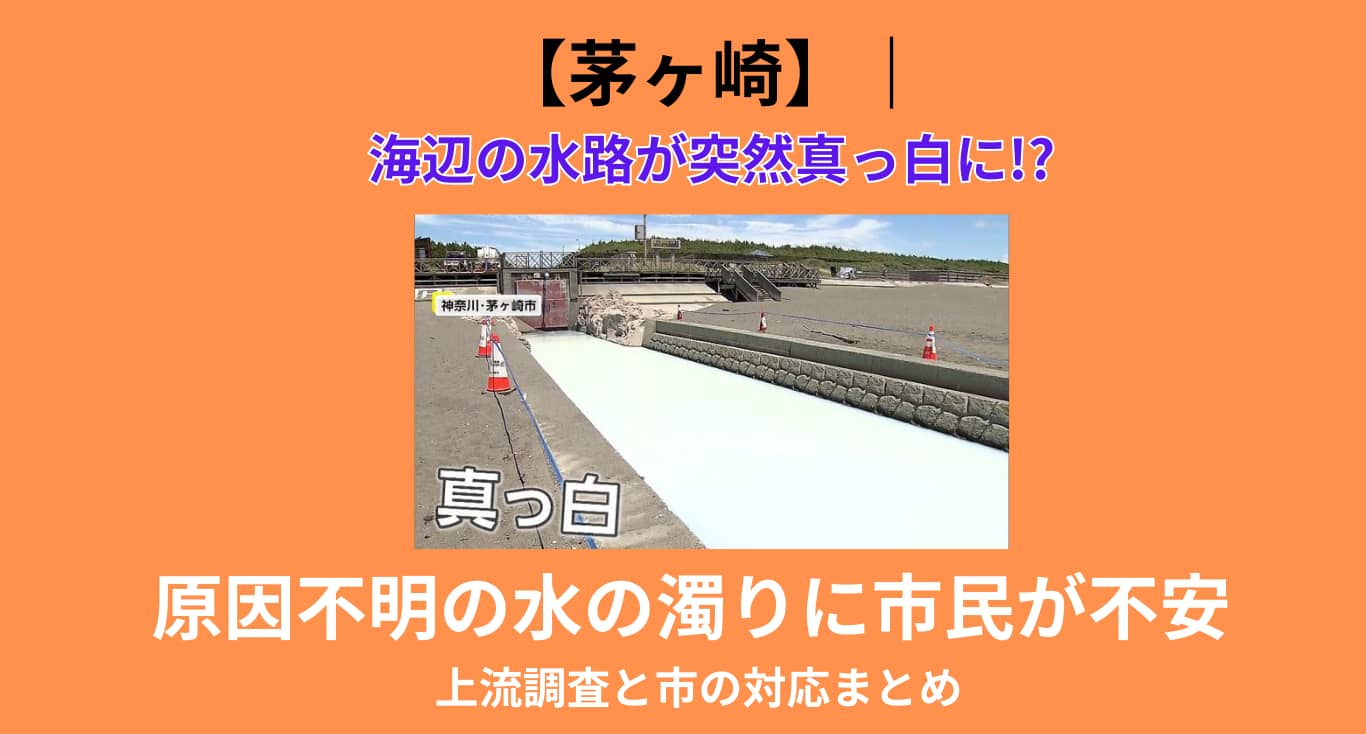

2025年7月、神奈川県茅ヶ崎市の海辺で「水路の水が真っ白に濁っている」との通報が相次ぎました。

まるで牛乳のように底が見えない白い水に、地域住民の間では「何が起きたの?」という不安が広がっています。市の簡易調査では有害物質は検出されていないものの、原因は今も不明のまま。

この記事では、現地の様子や市の対応、調査の進捗、安全への呼びかけなどを、茅ヶ崎市民の目線でわかりやすくまとめました。

神奈川・茅ヶ崎市で発生した“白い水”の異変とは

2025年7月上旬、神奈川県茅ヶ崎市の海辺で、普段は透明なはずの水路の水が突然真っ白に濁るという異常現象が発生しました。

取材班が現場に到着した午前11時すぎには、すでに水は底がまったく見えないほどの白さ。場所は海からすぐ近く、雨水が流れ込む水路で、通常であれば海と同じように透き通った水が流れている地域です。

この“白い水”を見た近隣住民は「数日前からあんな感じで…」「普段と違う色に気づいて不安を感じている」と語っており、地域内ではちょっとした騒ぎになっていました。

環境トラブルと住民の不安が交差する現地の状況

市の調査によると、この白濁した水は約2km上流のマンホールでも確認されており、原因はまだ明らかになっていません。

市役所には6日に通報が入り、現場の確認と簡易的な水質調査が行われましたが、現時点で「有害物質は検出されていない」とのこと。

とはいえ、市は白い水に直接触れないよう市民に注意を呼びかけており、近隣では不安の声が止まりません。

現在は水が海に流れ出さないよう砂でせき止める措置が取られ、ホースによるくみ上げ作業が続いています。

原因不明の白濁水、そして海のすぐそばという場所柄──今回の出来事は、自然環境と日常生活が密接に関わる茅ヶ崎ならではの問題とも言えそうです。

1.水路が白く濁った当日の様子

取材班が目撃した真っ白な水の実態

2025年7月10日の午前11時すぎ、異変の通報を受けた取材班が現地に到着したとき、すでに水路の水は白く濁り、底がまったく見えない状態でした。

水の色はまるで牛乳を薄めたような不自然な白さで、水面にはゴミや油のような浮遊物は見当たらなかったものの、その異様な様子に誰もが驚きを隠せませんでした。

水路のすぐそばでは、ジョギングや犬の散歩をしていた住民たちが足を止めて「なにこれ?」「最近ずっとこのままなんだよ」と会話を交わしており、不安と好奇心が入り混じった空気が漂っていました。

海辺の水路に広がる異常現象の詳細

この白濁が確認された水路は、もともと生活排水ではなく雨水を海に流すためのもの。

普段は透明度も高く、通学路や散歩コースとして市民に親しまれている場所です。

それが突然、まるでペンキを流したかのように白くなったことで、地域全体に緊張が広がりました。

水は川下から海側へとゆっくりと流れており、白濁の広がりも徐々に拡大。海との接続部分では、市職員がすでに砂のうを積んでせき止め作業を行っている様子も見られました。

通報から市の初動対応までの経緯

白い水の存在が市に最初に報告されたのは7月6日。市民からの通報を受け、茅ヶ崎市の環境保全課が現地調査に入りました。

その段階では水の性状は不明で、有害物質が含まれているかも判断できないため、市は「水に触れないように」との注意喚起を急ぎ発信しました。

市の担当者は、くみ取りポンプを使って水を採取し、簡易検査を実施。幸いにも現時点での検査では、有害な成分は検出されていませんが、「完全な分析結果が出るまでは油断できない」として、周囲への立ち入りを控えるよう強く求めています。

この素早い対応には、「もっと早く原因を突き止めてほしい」という声もある一方、「とりあえず健康被害が出ていないのは安心」と安堵する住民の声も聞かれました。

2.白濁水の発生源と上流での異変

約2km上流でも白濁を確認、市の調査進行中

白い水の発生源を探るため、取材班がさらに上流を確認したところ、問題の水路から約2km離れた地点にあるマンホール内でも、同様に白く濁った水が確認されました。

この場所は住宅地に近く、生活排水が入り込む可能性もある地域ではありますが、普段このような濁りが見られることはなく、明らかに異常な状態です。

市もこの情報を受け、上流の排水経路や企業・施設の排水設備に異常がないか調査を進めている最中です。

ただし、現時点で特定の排出源は見つかっておらず、流出ルートの全体像は依然として不透明です。市は流域を細かく区切ってサンプリング調査を行い、原因物質の絞り込みを図っています。

マンホール内の濁水と水路との関連性

今回のケースでは、マンホール内部の白濁が水路の汚染とどうつながっているのかが重要なポイントとなっています。

マンホールからの流れが直接水路に注いでいるかどうかを確定するため、茅ヶ崎市は上下水道部門とも連携し、地下配管の流れを調査中です。

専門家によれば、マンホールから水路への誤接続や排水逆流の可能性も考えられるとのことで、これまでの配管図と現状の照合が急がれています。

市はあらゆる可能性を想定し、上下水道や工業排水、さらには一時的な工事作業などにも目を向けています。

流出拡大を防ぐための応急対策とは

水質調査と並行して、市は白濁水の海への流出を防ぐための応急処置も行っています。

具体的には、水路の下流部に砂のうを並べてせき止める作業が実施され、さらにホースでくみ上げた水を仮設タンクに一時保管する対応が進められています。

また、地域住民が誤って水に近づかないよう、立ち入り禁止のコーンや警告掲示も設置されました。

市は「自然環境への影響を最小限に抑えたい」としており、浄化処理や拡散防止策についても専門機関と協議中です。

市内では夏休みを前に子どもたちが川遊びをする光景も見られるため、「何かあってからでは遅い」と懸念する保護者の声も上がっています。市の動向に加え、地域全体で安全対策を共有することが求められています。

3.市の調査と住民への注意喚起

簡易調査で「有害物質なし」とされた理由

白い水の拡散を受け、茅ヶ崎市は現地で簡易的な水質検査を実施しました。

その結果、明確な有害物質は検出されなかったと市は発表しています。測定項目にはpHや濁度、油分、重金属などが含まれており、これらに異常は見られなかったとのことです。

しかし「検出されなかった=安全」とは限らないのが実情です。

というのも、簡易検査では検出できない成分や、時間の経過とともに変化する物質も存在するため、あくまで“現時点での安全確認”にとどまる結果に過ぎません。市もこの点を理解しており、より詳細な成分分析を専門機関に依頼している段階です。

住民の間では「子どもが触ってしまわないか心配」「ペットを散歩させていた場所なので不安」という声も多く、今後の精密検査の結果が注目されています。

市職員による現地説明と不明点

7月10日には、茅ヶ崎市環境保全課の添田裕巳課長が記者会見を開き、「まだ完全に水の性状がわかっていない」とした上で、「水に近づかないよう、市民の皆さまに強くお願いしたい」と注意喚起しました。

現地では市職員が複数名で対応にあたっており、通学路にあたるエリアにはガードマンも配置され、万が一の接触を防ぐ体制がとられています。

ただし、現時点での最大の課題は“原因の特定ができていないこと”です。

住民説明会などの開催はまだ未定ですが、問い合わせは環境保全課に集中しており、「具体的な説明がほしい」「今後どのように対応するつもりか知りたい」といった声も寄せられているとのこと。

市の情報発信力の強化が、今後の信頼回復につながるといえます。

市民に求められる安全行動と今後の対策

この事態を受け、市民に求められているのは「むやみに水に近づかないこと」「濁りが確認されている場所での立ち入りを控えること」「ペットを連れての散歩コースを変更すること」など、日常の中での注意行動です。

また、夏場ということもあり、子どもが川遊びをしないよう家庭内での声がけも重要となっています。

市はホームページや防災アプリなどを通じて、定期的に情報を更新していくと発表しており、住民はこうした情報をこまめに確認することが求められます。

現在の対応はあくまで「応急措置」であり、根本的な解決には至っていない以上、状況が長引く可能性も否定できません。

市民一人ひとりが“正しい情報”と“冷静な行動”を心がけることで、地域全体の安全が守られていくのです。

まとめ

今回、神奈川県茅ヶ崎市の海辺で確認された“白い水”の異変は、単なる水の濁りとは違い、地域社会に不安と関心をもたらす重大な出来事となりました。

普段は透き通っているはずの水路が、突然牛乳のような白さに変わったことで、住民たちは驚きとともに健康や環境への影響を心配しています。

市は迅速な調査と応急対応を進め、有害物質の検出はなかったと発表しましたが、原因の特定には至っておらず、状況は依然として予断を許しません。

上流のマンホールでも同様の白濁が確認されたことで、より広範囲な調査と対策が求められています。

市民にとって重要なのは、正確な情報を受け取り、冷静に行動することです。「水に触れない」「立ち入りを控える」といった基本的な安全行動が、家庭や地域全体の安心につながります。

この問題は、私たちの身近な暮らしと自然環境との関わりを改めて見直す機会とも言えるでしょう。

今後も市の発表や地域の動向に注目しつつ、自分たちにできる小さな配慮を積み重ねていくことが、地域の安全を守る第一歩になります。

コメント