最近、急速に勢力を伸ばしている参政党。その主張の中には「外国人排斥では?」と受け取られかねない発言も見受けられ、メディアは懸念を示しています。しかし一方で、SNSや動画コメント欄では「その通り」と共感の声も少なくありません。

このギャップの背景には、インバウンドの現実や外国人労働者との文化摩擦、さらには深刻化する日本人の貧困やSNS上の誤情報まで、複雑に絡み合う要因が見えてきます。一市民として、こうした矛盾や葛藤にどう向き合うか、今回はその考察をまとめます

1. 参政党の“排外的発言”と支持の拡大

参政党は移民政策や外国人受け入れに警戒を示し、「日本人のための国づくり」を強調しています。その主張に「排外的だ」と批判もありますが、SNSなどでは「誰も本音を言わなかっただけ」「ようやく代弁者が現れた」という声も多く見受けられます。

この背景には、既存の政党やメディアが触れてこなかった「生活に密着した違和感や不安」が、長く蓄積してきたことがあるように感じます。

2. インバウンドと生活の摩擦:経済と文化のジレンマ

外国人観光客が落とすお金は、経済の大きな支えとなっています。京都や富士山、温泉地などではインバウンドで救われた商店街も少なくありません。

一方で、路上喫煙、ポイ捨て、民泊での騒音など、文化の違いから来る“生活空間の侵害”に住民が不満を抱く事例も増えています。

観光収入は歓迎しつつも、“住民の我慢”で支えられている現実。それが「外国人観光客=迷惑」という印象を生み、社会の分断を深めている面があります。

3. 日本社会を支える外国人労働者、その「見えにくい依存」

建設現場や介護施設、農業の現場では、外国人労働者がいなければ回らない状況です。彼らは重要な役割を果たしていますが、生活者の視点からは、「日本語が通じない」「グループで固まっている」という印象が先行し、警戒や不信が生まれやすくなっています。

これは、日本が長らく「同質性の高い社会」を理想としてきたことの裏返しとも言えます。

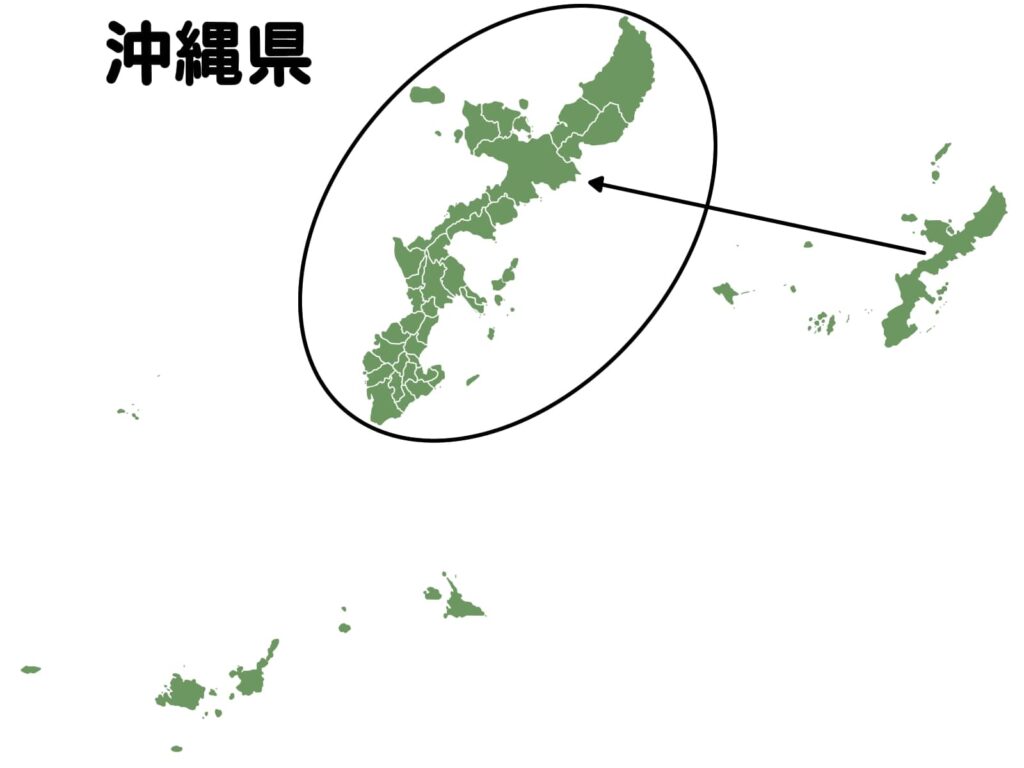

4. 沖縄・米軍基地と“外国人犯罪”への無関心とのギャップ

特に違和感を覚えるのは、外国人に対する「怒りの向け方の選別」です。沖縄では長年、米軍関係者による性犯罪や暴行事件が発生してきましたが、政府や大手メディアはあまり強く取り上げません。

一方で、アジア系の観光客や技能実習生によるトラブルには、SNSで過剰なバッシングが展開される。

その背景には、政治的・軍事的な「触れてはならないタブー」や、日本社会の構造的な不均衡があるように感じられます。

5. 日本人の貧困と「外国人優遇」デマの拡散

排外感情が加速する背景には、日本人自身の“生活の苦しさ”も大きく関係しています。非正規雇用の増加、物価高、社会保障のひっ迫。そうした中で、「自分たちが大変なのに、なぜ外国人ばかり優遇されるのか?」という感情がくすぶっています。

SNSでは、

- 「外国人留学生には返済不要の奨学金が出る」

- 「外国人が生活保護を不正受給している」

といった事実と異なる情報が繰り返し拡散され、「日本人の税金が奪われている」という誤った印象が形成されています。

このような情報が、人々の怒りや不安の“スケープゴート”として外国人を標的にしている構図は、非常に危険です。

6. 世界の多極化と“排他的思想”の広がり

排外的な思想は、日本だけでなく世界的にも拡大しています。アメリカではトランプ前大統領の台頭、欧州では極右政党の躍進が続いています。

背景にあるのは、国際競争の激化、格差拡大、そして「国家の境界を守りたい」というナショナリズムの再燃です。世界が多極化する中で、移民や外国人労働者への排斥感情は、各国で“自国第一主義”と結びついて支持を集めています。

日本もまた、その渦中にいることを忘れてはならないでしょう。

7. まとめ:不安の正体に向き合い、冷静な議論を

「外国人が悪い」「日本人がかわいそう」――そういった単純な構図では、社会の問題は解決しません。

経済構造、情報環境、政治のメッセージ、そして私たち一人ひとりの“感じ方”が複雑に絡み合って、今の空気が生まれているのです。

だからこそ、必要なのは「誰かのせい」にすることではなく、

- どんな誤情報が出回っているのか?

- 本当に困っている人は誰か?

- 支え合うにはどうすればいいのか?

を問い直す冷静な議論です。

排外主義でも過剰な理想論でもなく、現実に根ざした「共存」の道を模索すること。

それが、今の私たちに課された問いではないでしょうか。

コメント