スプリング入りのマットレスって、粗大ごみで普通に出せると思っていませんか?

実は今、「回収不可」とされる地域が増えていて、いざ処分しようとしたら断られた…なんて声も!

こんにちは。一般家庭でのごみ出しに悩みがちな主婦です。

今回は、ごみ清掃員としても活躍するお笑い芸人・マシンガンズの滝沢秀一さんの投稿をきっかけに、**「スプリングマットレスが捨てにくくなっている理由」や「処分するための具体的な方法」**をわかりやすくまとめてみました。

自治体によって対応が違うこともあるので、これからマットレスを買う方・処分を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね!

はじめに

ごみ清掃員・滝沢秀一が伝える「捨てにくいモノ」のリアル

「お笑い芸人がごみ収集?」と驚かれることも多いですが、マシンガンズの滝沢秀一さんは、ごみ清掃員としても活動しながら、日々の現場で気づいたことをSNSで発信しています。

中でも注目を集めたのが、最近では「捨てにくくなったモノ」の話題。実際にごみの現場に立つからこそ見える問題点を、ユーモアを交えながらわかりやすく伝えてくれる存在です。

たとえば、彼の投稿では「重ねない方がいいモノ」や「破裂の恐れがあるスプレー缶」など、私たちが何気なく出しているごみの中に潜む危険や注意点が紹介されており、「目からウロコ」と反響を呼んでいます。

粗大ごみに出せないスプリング入りマットレスの実情

そんな滝沢さんが今回取り上げたのが、「スプリング入りマットレス」。一見、粗大ごみとして普通に出せそうですが、実は「処理困難物」として、多くの自治体で回収が制限されつつあります。

「僕の自治体では、もうHPから申し込みが消えていました」と滝沢さんが語るように、すでに一部地域では“排出禁止”の扱い。自治体の公式サイトにもはっきりと「スプリング入りのマットレスは受付できません」と記載されており、買い替えや処分の際には注意が必要な状況です。

このような“捨てたくても捨てられないごみ”が、今後も増えていくと考えられます。次の章では、その背景にある「処理困難物」について詳しく見ていきましょう。

マシンガンズ・滝沢秀一(たきざわ しゅういち)は、日本のお笑いコンビ「マシンガンズ」のツッコミ担当として知られながら、同時にゴミ清掃員として現場で働く異色のキャリアを持つ人物です。

👤 滝沢秀一プロフィール

- 生年月日/出身地:1976年9月14日、東京都足立区出身・育ち

- 芸歴:1998年、西堀亮と共にお笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。2007・08年にM‑1準決勝進出、2012・14年には「THE MANZAI」の認定漫才師に選ばれています

- ごみ清掃員としての活動:2012年に安定収入を得るためごみ収集会社に就職。以降現場での体験をSNSや書籍で発信し、ごみ問題や社会の現実を伝えています

📚 活動内容と社会的役割

- 執筆実績:『このゴミは収集できません』『ゴミ清掃員の日常』をはじめ、ごみに関する複数の著作を出版。累計発行部数は15万部を超えています

- 講演・メディア出演:テレビやラジオ、企業・自治体の環境イベントで講師として登壇。2020年には環境省のサステナビリティ広報大使に任命されました

- 社会問題への発信:自身の現場経験をもとに、格差社会や食品ロス、環境負荷などについて発信。SNS投稿がきっかけで有吉弘行さんに取り上げられるなど、広く注目を集めています

⭐ 彼が注目される理由

- 二足のわらじ:芸人と清掃員を両立することで得た幅広い視点がユニークです

- ゴミから見える社会:「ゴミは人を映す鏡」という視点で、消費習慣や生活心理を鋭く分析。ごみを見るだけで社会の傾向が見えるという著書でもその視点を発揮しています

- 楽しく伝えるスタイル:ゴミ問題を堅苦しくなく伝える“ゴミのエンターテイメント”を追求し、子ども向け教材やワークショップも手がけています

ご自身のごみ出しや環境問題への考え方を変えてくれる、“ゴミ清掃芸人”滝沢秀一。芸の世界と現場からの学びを融合させた独自の視点で、多くの人に気づきを届けています。

1.処理困難物とは何か?

行政が定める「処理困難物」の定義と背景

「処理困難物」とは、その名の通り、通常のごみ処理施設では処理が難しいとされるものを指します。たとえば、スプリング入りのマットレス、大型の電化製品、一部のDIY資材などがこれに当たります。

その背景には、リサイクルに手間がかかる、部品の分解が難しい、有害物質を含む、処理設備に負荷をかけるなどの理由があります。

行政としては、こうしたものを無理に受け入れることで焼却炉や破砕機にダメージが及んだり、処理コストが膨れ上がったりするのを防ぐ必要があります。

また、近年では地球環境への配慮やリサイクル促進の観点から、単に「燃やせば済む」という時代ではなくなっており、ごみ処理もより厳格な基準で管理されるようになっています。

一般家庭ごみとの違い

一般家庭から出されるごみは、燃えるごみ・燃えないごみ・資源ごみ・粗大ごみなどに分けられ、自治体ごとに収集ルールが決まっています。

通常の布団やベッドフレームは粗大ごみとして収集できるケースが多いですが、スプリング入りマットレスのように特殊な構造を持つものは、処理ができないため「処理困難物」に分類されるのです。

たとえば、見た目は似ている「布団」と「スプリングマットレス」でも、扱いが大きく異なります。布団はそのまま丸めて処分可能ですが、マットレスはスプリング部分の金属が機械を傷つけるおそれがあり、分解も容易ではありません。

全国で増える「回収不可品目」の傾向

スプリング入りマットレスのように、以前は収集対象だったものが「回収不可」になっている例は、全国で増えつつあります。

特に、大型で処理困難な家具類や、一部の家電、さらにはキャンプ用品やBBQ用ガスボンベなども対象になるケースがあります。

たとえば東京都内の一部自治体では、カラーボックスのガラス扉付きタイプや、金属が多く使われている椅子などが「粗大ごみとして受け付けない」と明記されています。

また、DIYブームで増えた「自作の家具」も、材料が混在しているため分別できず、断られるケースが増加しています。

今後は「買う前に捨て方を考える」という視点がますます重要になっていくでしょう。

2.スプリング入りマットレスが捨てられない理由

なぜ処理が難しいのか?──構造と素材の問題

スプリング入りマットレスが「処理困難物」とされる最大の理由は、その構造の複雑さにあります。

見た目はただの寝具ですが、中を開けてみると金属製のスプリングがびっしり詰まっており、布やウレタン、接着剤など複数の素材が一体となっているのです。

このような構造は、ごみ処理の現場では非常に扱いづらく、分解して素材ごとに分別するのに手間がかかります。

また、スプリング部分が焼却施設や破砕機を傷つけるおそれもあり、安全面でも問題視されています。

家庭ごみとして簡単に処理できるような代物ではなく、「解体→分別→処分」の工程すべてにコストと手間がかかるため、自治体としては回収を断らざるを得ないのが現状です。

滝沢の自治体での事例紹介

今回、マシンガンズの滝沢秀一さんが取り上げたのも、まさにこのスプリング入りマットレスの件です。

彼の住む自治体では、公式ホームページから粗大ごみ収集の申し込み項目そのものが削除され、「排出禁止」の扱いになっていました。

滝沢さんはその画面をスクリーンショットで公開し、「知らずに出そうとしても、もう申し込めない状況」と注意を呼びかけました。

ごみ清掃員として働く彼だからこそ、現場の変化をすばやくキャッチし、多くの人に伝えられるという点でも、この投稿は大きな意味を持ちます。

他自治体での対応状況と比較

滝沢さんの自治体だけでなく、全国の多くの自治体でも同様の動きが進んでいます。

たとえば、神奈川県川崎市では、スプリングマットレスを出す場合には事前に「民間処理業者への依頼が原則」とされ、自治体では回収しない旨が明記されています。

また、大阪市では粗大ごみとして受付はするものの、「マットレスの中にスプリングが入っている場合は、別途追加料金がかかる」といった条件が付いています。

自治体によって対応にばらつきはあるものの、いずれも「簡単には捨てられない」という方向へ進んでいるのは共通しています。

このように、住んでいる地域によって処分方法やルールが異なるため、事前に自治体のHPやパンフレットで確認することがとても重要です。

3.購入・処分時に気をつけたいこと

新規購入前に確認すべき自治体のルール

マットレスを新しく買い替えるとき、多くの人が見落としがちなのが「古いマットレスの処分方法」です。

デザインや寝心地ばかりに目が行きがちですが、実は「捨てられるかどうか」こそが、購入前に必ず確認すべきポイントなのです。

たとえば、滝沢さんのように、自治体でスプリング入りマットレスが“排出禁止”になっている場合、いざ買い替えても古いものの処分に困ってしまいます。

多くの自治体ではホームページに「粗大ごみ一覧」や「出せないものリスト」が公開されているので、購入前に必ずチェックしましょう。

特にネット通販でマットレスを購入する際は注意が必要です。

安価で便利な反面、処分サービスが付いていないことも多く、「届いたはいいが、古いマットレスが家から出せない」という事態にもなりかねません。

回収業者・民間処分サービスの活用方法

自治体が回収してくれない場合でも、民間の不用品回収業者や専門のリサイクル業者を利用する方法があります。

こうした業者は自宅まで引き取りに来てくれるため、重くて運べないマットレスでも安心です。

ただし、料金は業者によって大きく異なり、相場は3,000円〜10,000円程度。中には「即日対応」「1点からOK」など便利なサービスを提供している会社もありますが、なかには悪質な業者も存在するため、事前に見積もりを取り、口コミや評判を調べることが大切です。

また、購入店舗で引き取りサービスを行っている場合もあります。

たとえば、一部の家具量販店では、新しいマットレスを配達する際に古いものを有料で回収してくれることがあります。こうした「購入と同時の回収」は最もスムーズな方法の一つです。

環境負荷を減らすリユース・リサイクルの視点

どうしても処分せざるを得ない場合を除き、「再利用できないか?」という視点も大切です。

まだ使えるマットレスであれば、ジモティーやリサイクルショップへの持ち込み、寄付団体への提供など、リユースの道を探すことができます。

たとえば、学生向けの家具支援団体や、引っ越しシーズンにマットレスを求める人も少なくありません。

「無料で差し上げます」という形で投稿すれば、意外とすぐに引き取り手が見つかることもあります。

また、スプリング部分だけを取り出して金属として回収してもらうなど、解体してリサイクルに回す方法もありますが、こちらは技術や道具が必要になるため、個人での作業には注意が必要です。

いずれにせよ、「買って終わり」「捨てて終わり」ではなく、その後の行方まで考えた消費行動が、これからの時代には求められているのかもしれません。

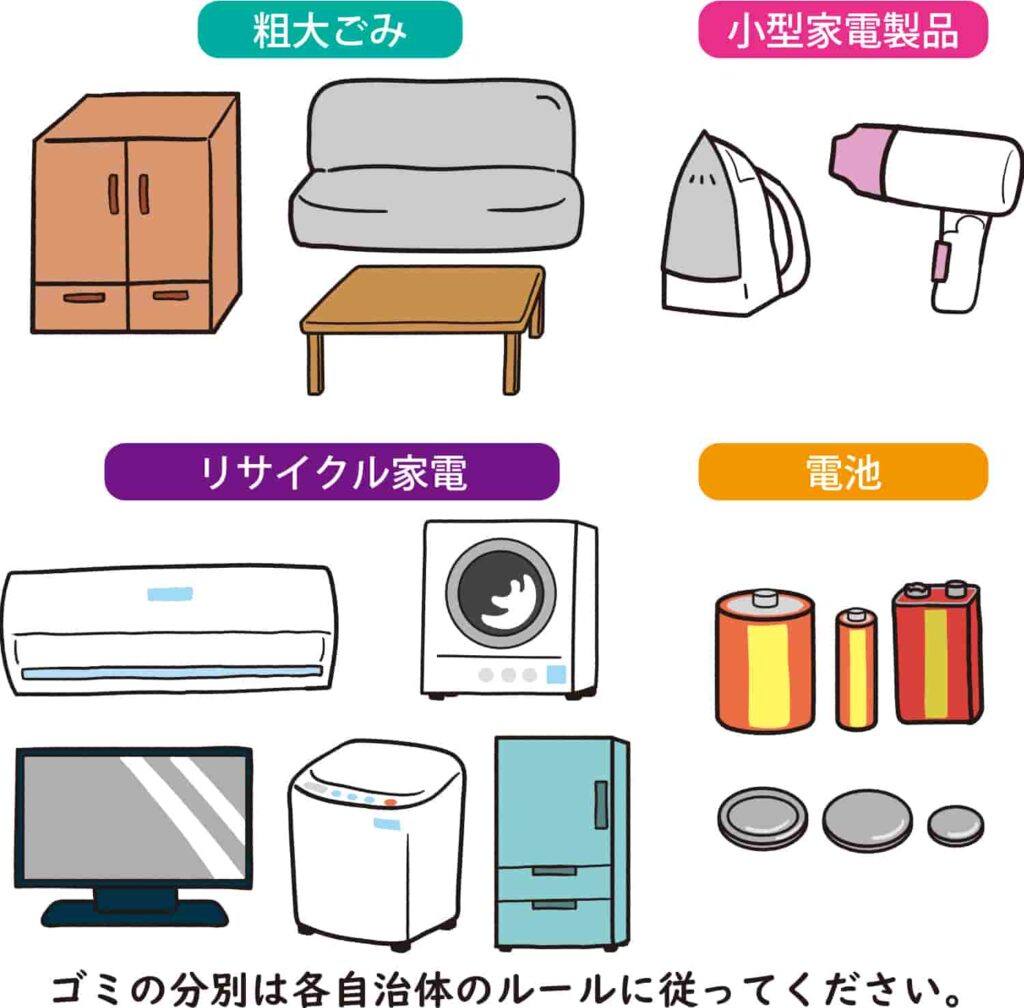

ゴミとして排出できないもの一覧(処理困難物・収集不可品目)

【家電・電気製品関連】

- エアコン(家電リサイクル法対象)

- テレビ(ブラウン管式/液晶・プラズマ)※同上

- 冷蔵庫・冷凍庫(同上)

- 洗濯機・衣類乾燥機(同上)

- パソコン本体・ディスプレイ(資源有効利用促進法対象)

- 電動ベッド

- 大型マッサージチェア

- 業務用コピー機、冷蔵ショーケース

【家具・寝具】

- スプリング入りマットレス

- スプリング入りソファ・ベッド

- 解体できない大型家具(長さ180cm以上など)

- ガラスや金属が多用された家具(ガラス扉付き収納など)

- 重量物(重量制限超え、例:100kg以上)

【日用品・アウトドア用品】

- 消火器(中身入り)

- ガスボンベ(カセット・キャンプ用など未使用分含む)

- 石油ストーブ・灯油ファンヒーター(灯油が残っている場合)

- バイク・スクーター・電動自転車(車体)

- タイヤ、ホイール

- バッテリー(車・バイク・UPS用)

- 農機具・発電機・コンプレッサーなどのエンジン付き機械

【建材・DIY関連】

- ブロック・レンガ・コンクリートがら

- 石材(墓石など)

- 土・砂・瓦

- 壁紙・断熱材・アスベスト含有材

- 石膏ボードやFRP製品

【医療・危険物】

- 注射器・注射針

- 医療用酸素ボンベ

- 工業薬品・農薬・塗料の缶(未使用/中身入り)

- 花火・火薬類・爆竹

- ライター多数(未処理/未使用)

【その他】

- 金庫(特に耐火金庫)

- ピアノ(アップライト/グランド)

- 大型水槽(ガラス厚のあるもの)

- 土入りの植木鉢、観葉植物の根鉢つき

- 自動車・自動車部品(バンパーなど)

📝 備考

- 「粗大ごみとして回収できないが、専門業者に依頼すれば処理可能」な場合もあります。

- 自治体によっては、「条件付きで受け入れ」や「申告制」のものもあります(例:マットレスは中のスプリングを抜けばOKなど)。

- 詳細は必ずお住まいの自治体の「ごみ分別辞典」「ごみ出しガイド」を確認してください。

自治体で出せないものの処理方法

1. 自治体による回収(条件付きで可能な場合)

- スプリング入りマットレスなどは、多くの自治体で回収不可とされていますが、以下のように対応が異なります。

- さいたま市では「特定処理困難物」として指定され、有料(約2,200円)で回収可能です。

- 自治体によっては、分解すれば回収可(スプリングと布を分離)としているところもあります 。

- まずはお住まいの自治体のHPや「処理困難物一覧」で対応を確認しましょう。

2. 自治体の持ち込み処分(ストックヤードなど)

- 自力で自治体の処理施設に持ち込む方法もあります。車が使える方には安価な選択肢で、無料~数千円の費用で処理できることもあります 。

- ただし大型物の搬出搬入に負担がある点は注意が必要です。

3. 不用品回収業者や処理許可業者に依頼

- 自治体で処理できないものは、許可を持つ専門業者に依頼するのが一般的です。

- 家電4品目(テレビ、冷蔵庫など)は、リサイクル法に基づきメーカーや販売店へ 。

- バイクや消火器、農薬・オイルなどの危険物も、専門業者や販売店での回収が必要 。

- 不用品回収業者を利用する場合は要注意:業界の許可を確認し、違法業者には依頼しないようにしましょう 。

4. 自分で分解して素材ごとに処理(例外的な対応)

- スプリング入りマットレスの場合、スプリングと布・ウレタンを手作業で分離すれば、自治体の可燃ごみや不燃ごみとして処理できるケースがあります 。

- ただし時間や危険が伴うため、誤って怪我をする恐れや自治体のルール違反を避けるため、事前確認が必須です 。

🧾 主な処理方法の一覧比較

| 品目 | 自治体処理 | 条件(自治体) | 民間業者処理 | 自分で分解処理 |

|---|---|---|---|---|

| スプリング入りマットレス | × または△ | 分解すれば△ / 有料扱い(例:2,200円) | ◎(不用品回収業者) | ◎(時間・危険伴う) |

| 家電4品目(テレビ・冷蔵庫等) | × | 自治体で不可、家電リサイクル法対象 | ○(メーカー・販売店回収) | 不適 |

| バイク・消火器・農薬・ガスボンベなど | × | 専門業者やメーカー対応が必須 | ○(許可業者) | 不適 |

| 大型ピアノ・金庫・建材(瓦・土など) | × | 指定の業者 or 自治体持ち込み | ○(処理業者) | 不適 |

自治体によって処理可能か違う!

自治体によって「処理可能なもの・NGなもの」「分解でOKか否か」「費用」が大きく異なります。

たとえば、さいたま市では特定処理困難物として有料回収あり、宇都宮市では対応せず業者委託のみ対応など、自治体ごとに差があります 。

- まず自治体のHPやごみ分別ガイドで確認することが重要です。

- 自治体で処理できないものは、

- 専門の処理業者に依頼、または

- 自分で分解して素材ごとに分ける(自治体が認めている場合)

- 違法業者に依頼しないために、許可の有無や口コミ・評判を確認しましょう。

まとめ

スプリング入りマットレスのように、一見すると普通に捨てられそうなものでも、実は「処理困難物」として扱われ、自治体によっては回収ができないケースが増えてきています。

滝沢秀一さんの発信をきっかけに、こうした現実を知った人も多いのではないでしょうか。

背景には、ごみ処理の現場での安全性や手間、設備への負荷といった複雑な事情があります。

自治体ごとに対応も異なるため、自分の地域ではどうなのかを事前にしっかり確認することが大切です。

さらに、処分だけでなく「買う前の確認」「再利用の可能性」「信頼できる回収業者の選定」といった行動が、スムーズなごみ出しと環境負荷の軽減につながります。

モノを選ぶときは「その後どうなるか?」まで考える時代──これからの暮らしに、そんな視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。

コメント