広島県竹原市にある「ウサギの島」こと大久野島は、約600匹のカイウサギが自由に暮らすことで知られ、近年ではSNSやメディアでも話題の観光スポットになっています。

かわいらしいウサギたちに癒される一方で、実はこのカイウサギたちはもともと日本にいなかった“外来種”であり、生態系への影響や餌やりによるトラブルなど、見過ごせない課題も抱えています。

この記事では、一般市民の視点から、大久野島の観光の魅力とともに、外来種問題や自然との共生に向けた取り組みをわかりやすくお伝えします。

はじめに

「ウサギの島」として注目される大久野島の魅力

広島県竹原市の沖合に浮かぶ大久野島は、「ウサギの島」としてSNSなどでも話題になり、観光スポットとして人気を集めています。

島には約600匹ものウサギが野生化しており、訪れた人々は餌をあげたり写真を撮ったりしながら、その可愛らしい姿に癒されています。

特に春や秋の行楽シーズンには、家族連れや外国人観光客が多数訪れ、ウサギとのふれあいを目的とした観光が主流となっています。

ある50代の女性観光客は「かわいいウサギに囲まれて幸せ」と語るなど、訪問者の満足度も高い様子です。宿泊施設「休暇村大久野島」によると、宿泊者の9割以上がウサギ目的だとされており、観光資源としての存在感は非常に大きいと言えます。

観光と自然保護が直面するジレンマ

一方で、こうした観光ブームの陰で、大久野島が抱える問題も顕在化しています。

実はこの島のウサギは、もともとこの地に生息していたわけではなく、1970年代に島外から持ち込まれたカイウサギが野生化したもの。

環境省はこの種を「重点対策外来種」に指定しており、増えすぎたウサギが生態系に悪影響を与える可能性が指摘されています。

さらに、餌やりによる過剰繁殖や感染症のリスク、餌の食べ残しが原因でイノシシなどの有害獣を引き寄せる事例もあり、観光による自然への負荷は決して無視できません。

現に2023年から2024年にかけて、約100匹のウサギが骨折などのケガで死んでいることが確認されており、中には遊歩道でウサギを蹴るという信じがたい事件も発生しました。

このように、可愛らしい姿の裏側には、人と自然の新たな共生のかたちが問われており、観光と自然保護のバランスがいま、試されています。

1.大久野島のウサギと観光資源

約600匹のカイウサギが生息する観光地

大久野島には、現在およそ600匹のウサギが自然の中で暮らしています。

これらのウサギは、1970年代に島外から持ち込まれたカイウサギが野生化したものとされており、自然の中を自由に動き回るその姿は訪れる人々に強い印象を与えます。

芝生の上でぴょんぴょん跳ねる姿や、観光客の足元に寄ってくる様子は、大人も子どもも夢中になるほどの魅力です。

島内ではいたるところでウサギを見かけることができ、写真撮影スポットとしても人気があります。

餌を差し出すと近寄ってくることも多く、動物園とは違う、まるで自然と一体化したような感覚が味わえるのも大久野島ならではの体験です。

年間20万人が訪れる人気スポットの実態

この“ウサギの楽園”を求めて、大久野島には年間およそ20万人の観光客が訪れています。

その中には、韓国や台湾、中国をはじめとしたアジア圏からの旅行者も多く、SNSでの発信や旅行ブログなどを通じてその人気は国際的に広がっています。

特にコロナ禍明け以降、訪日観光客の目的地として再注目されているスポットでもあります。

島へは船でしか渡れないものの、アクセスの不便さを感じさせないほどの魅力があり、週末や連休には船乗り場に長い列ができることも珍しくありません。

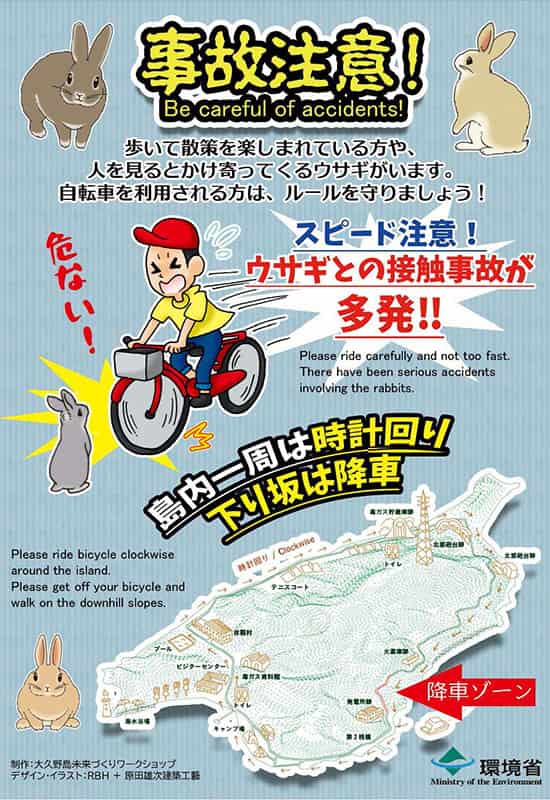

自転車を借りて島内を巡る人や、ウサギとふれあいながらゆったり過ごすカップルなど、さまざまなスタイルで楽しむ人の姿が見られます。

宿泊施設も観光の9割以上がウサギ目的と証言

島内には「休暇村大久野島」という宿泊施設があり、観光の拠点となっています。

ここを利用する宿泊者のなんと9割以上が「ウサギ目当て」だといい、ウサギの存在が観光誘致においてどれほど大きな役割を果たしているかがわかります。

施設のスタッフによると、チェックイン直後にすぐ外へ出てウサギ探しに出かける家族連れや、日の出前から写真撮影を始める熱心な動物ファンの姿も珍しくないとのこと。また、リピーター客も多く、中には年に数回訪れるウサギ好きの旅行者もいるそうです。

こうした状況からも、大久野島のウサギたちは“観光の顔”とも言える存在であり、地域経済にも確実に貢献していることが伺えます。

2.外来種としての課題と生態系への影響

カイウサギは「重点対策外来種」に指定

観光の主役ともいえるウサギたちですが、その裏には見過ごせない問題が潜んでいます。

大久野島にいるのは、ヨーロッパ原産のアナウサギを家畜化した「カイウサギ」という種類で、1970年代に島外から持ち込まれ、自然繁殖を続けてきたとされます。

このカイウサギは、日本の生態系には本来存在しない外来種であり、環境省はすでに「重点対策外来種」に指定しています。

つまり、可愛らしい見た目とは裏腹に、自然環境に悪影響を及ぼす恐れのある存在として、国が警戒しているのです。たとえば草を食べ過ぎることによる植生の破壊や、在来の小動物との生息域の競合が挙げられます。

しかし、観光資源としての価値が大きいため、駆除や個体数の削減といった直接的な対策は難しく、関係機関も慎重な対応を迫られています。

餌やりによる過剰繁殖・感染症のリスク

観光客が楽しみにしている「餌やり」もまた、問題の一因となっています。

本来、野生動物への餌付けは生態系にとって望ましい行為ではなく、奈良公園のシカのような特例を除けば、多くの自治体が禁止や自粛を呼びかけています。

大久野島でも、餌をもらいやすい場所にウサギが集中することで繁殖が進み、個体数の増加が加速。狭い島内で餌を求めて集まるウサギ同士が接触する機会も増え、感染症のまん延リスクが高まります。

事実、これまでに皮膚病やウイルス性疾患の疑いが報告されたこともあります。

また、餌を与える行為によってウサギが人に慣れ過ぎてしまい、逃げることを知らないまま車道に飛び出して事故に遭うといった悲しいケースも少なくありません。

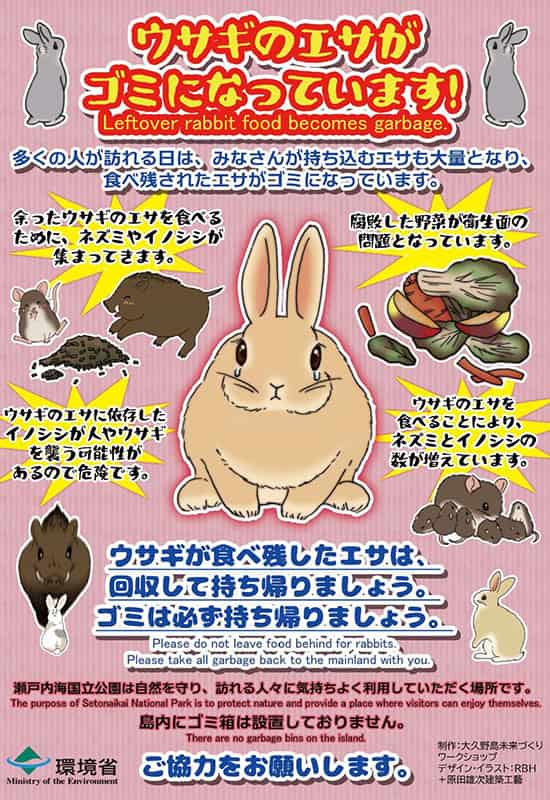

食べ残しが招くイノシシなどの有害獣の出現

餌やりのもうひとつの弊害は、与えすぎた餌の“食べ残し”による二次的な影響です。

島内では、与えられた餌がそのまま放置されることが多く、それを狙ってイノシシなどの有害獣が島にやってくるケースが増えています。

イノシシは一度餌場を見つけると定期的に現れるようになり、畑を荒らすだけでなく、人に対しても危害を加える可能性があります。

島という限られた空間の中で、ウサギのために置いた餌が全く別の問題を引き起こしてしまう――この現実は、観光の裏側にある大きな課題と言えるでしょう。

こうした複雑な影響を踏まえ、観光と保護のバランスをいかに保つかが、今後の大久野島にとって重要なカギとなっていきます。

3.人とウサギの共生ルールと現状

「大久野島未来づくり実行委員会」による対策

こうした問題を受けて、大久野島では2021年に「大久野島未来づくり実行委員会」が立ち上がりました。

これは環境省や広島県、竹原市などが一緒になって、ウサギと人が無理なく共に過ごしていけるようにするための取り組みです。

委員会では、観光客が無意識のうちにウサギに負担をかけてしまう行動を減らすために、ルール作りや啓発活動を進めています。

私も実際に現地でポスターを見かけましたし、インターネットでも可愛いイラスト付きの説明を見かけました。「癒しの時間」の裏にある問題点をわかりやすく伝えようとしているんだなあと感じました。

観光を楽しむ側としても、少しだけ立ち止まって「ウサギたちのために何ができるかな?」と考えることが大切なんだと思います。

新たに定められた4つのルールの内容

実行委員会が中心になってまとめたルールは、次の4つです。

- 触らない・手から直接餌をあげない

可愛くてつい触れたくなってしまいますが、ウサギにとってはストレスになることも…。また、手から餌をあげると人間に依存しすぎてしまい、野生で生きていく力を失ってしまう恐れがあるそうです。 - 道路上で餌をあげない・足元のウサギに注意

ウサギは足元にひょっこり現れることがよくあります。道路で餌をあげてしまうと、車や自転車にひかれてしまう危険もあるので要注意です。 - 食べ終わるまで見守る・食べ残しは持ち帰る

餌をあげたあと、食べ残しをそのままにしておくと、虫がわいたり、他の動物が集まったりしてしまいます。自分が出したものには最後まで責任を持ちたいですね。 - ペット(生き物)を連れてこない・ウサギを持ち出さない

「うちの子(ペット)も一緒にウサギと遊ばせたい」と思う気持ちもわかるのですが、ペットの匂いや存在がウサギのストレスになったり、病気を持ち込んだりしてしまうこともあるんです。もちろん、ウサギを連れて帰るなんてもってのほか…!島で暮らす命は、島で守っていくものだと私は思います。

骨折死や蹴られる事件から考える課題と対応

残念なことに、ここ最近では心が痛くなるような出来事も起きています。2023年から2024年にかけて、なんと100匹ものウサギが骨折などで命を落としたそうなんです。

中でも私が特にショックだったのは、遊歩道でウサギを蹴っていた男性がいたという事件です。たまたま近くにいた写真家の方が現行犯で止めてくださり、その後逮捕されたとのことですが…こんなことが起こるなんて、本当に悲しいし、悔しい気持ちになりますよね。

こうした背景もあり、最近では見回りの強化やマナー向上のためのポスター掲示が進められています。SNSでの注意喚起や、ボランティアの方々の巡回も行われていて、少しずつでも改善に向かっていると感じました。

私自身、今回大久野島を訪れて、たくさんの「かわいい」だけでは語れない現実に気づかされました。ウサギを守るには、「ルール」だけでなく「思いやりの気持ち」が何より大切なんですね。

まとめ

「ウサギの島」として知られる大久野島は、愛らしいカイウサギたちが訪れる人々を癒してくれる魅力的な観光地です。しかしその一方で、ウサギが外来種であるという事実や、餌やりによる生態系への悪影響、さらに人と動物の距離が近すぎることによるトラブルなど、見過ごせない課題が存在します。

観光資源としてのウサギの存在を守りながら、自然との調和をどう図っていくか――これは大久野島だけでなく、他の野生動物と共存する地域にも共通する問いです。ルールの制定や周知、見回りの強化といった取り組みは始まっていますが、最も大切なのは訪れる一人ひとりが“命ある存在と向き合う”という意識を持つことです。

大久野島の未来をつくるのは、観光客でもあり、地域の人々でもあり、ウサギたちと共に生きる私たち全員です。この島が「かわいい」だけでなく「持続可能な観光地」として愛され続けるよう、できることから始めてみませんか。

コメント