2025年7月の参議院選挙では、長らく政権を担ってきた自民・公明両党が歴史的な敗北を喫し、新興政党である参政党の神谷宗幣代表が注目を集めました。

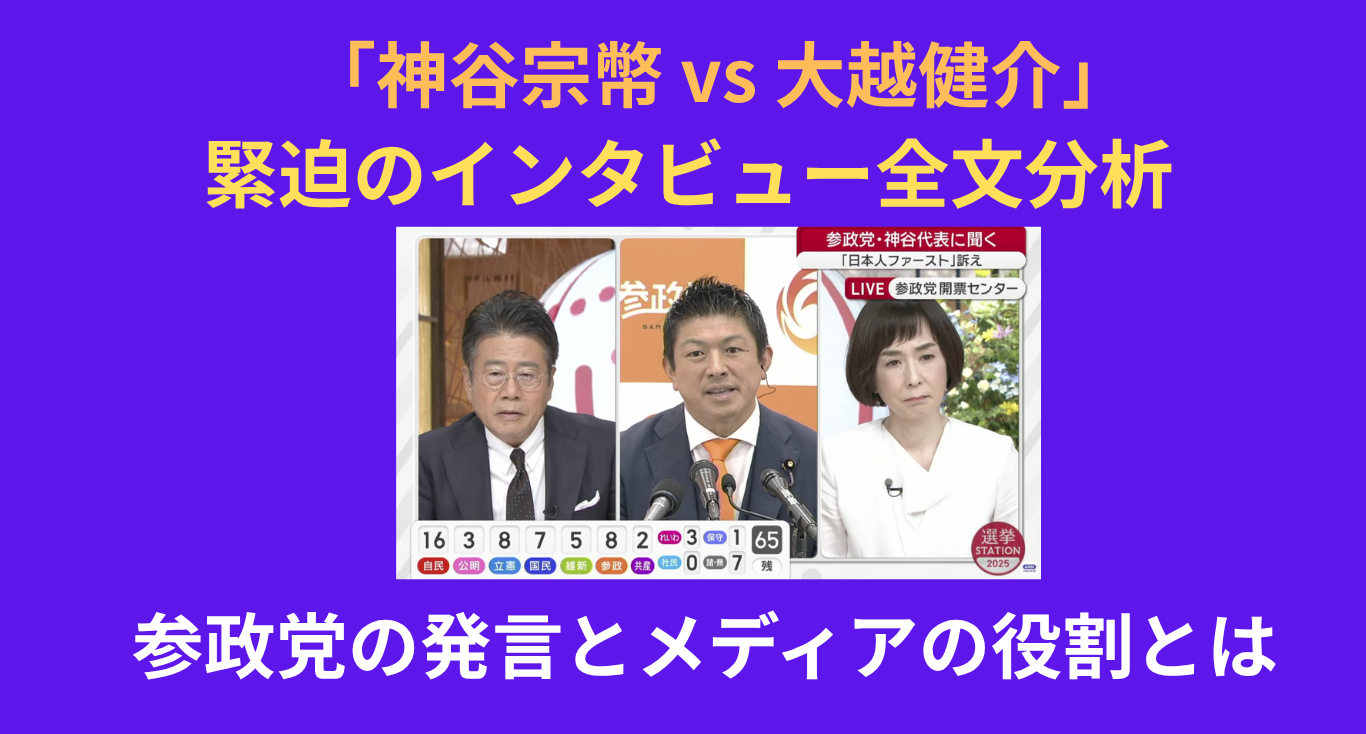

その神谷氏と、大越健介キャスターによるテレビ朝日「選挙ステーション2025」でのインタビューが、大きな話題となっています。

「高齢女性は子どもを産めない」といった神谷氏の発言は、多くの視聴者に衝撃を与え、大越キャスターの真っ直ぐな問いかけも「怒ってる?」とSNSで話題になりました。

本記事では、あの緊迫したやりとりを一視聴者として振り返りながら、参政党の言葉がなぜ賛否を呼んだのか、メディアの責任とは何かを考えてみたいと思います。

はじめに

注目を集めた2025年参院選とメディアの役割

2025年7月20日に実施された参議院選挙では、これまで長らく政権を維持してきた自民・公明の与党が過半数を割るという大きな転換点を迎えました。

その一方で、参政党や国民民主党といった新興政党が勢いを見せ、有権者の間でこれまでの政治に対する不満や変化を求める声が高まっていることが浮き彫りになりました。

このような政治のうねりを伝えるため、当日は各テレビ局が選挙特番を放送。

その中でも、テレビ朝日の『選挙ステーション2025 & 有働Times』は、視聴者の注目を集めました。

中でも注目を浴びたのが、大越健介キャスターと参政党代表・神谷宗幣氏のリモートインタビューでした。緊張感の漂うやり取りの中で、政治家の発言の重みとメディアの問いかけの重要性が改めて浮き彫りになりました。

「神谷×大越」論戦に見る言葉の力とリスク

インタビューの中で神谷氏は、「高齢の女性は子どもを産めない」「女性が働きすぎて少子化が進んだ」など、発言の意図を明確にしつつも、「訂正も謝罪もするつもりはない」と強い態度を崩しませんでした。

この発言に対し、大越キャスターは「その考えは固定観念に基づいていないか」「発言が誰かを傷つける可能性をどう考えるか」と冷静かつ鋭く問いかけ、視聴者の間でも「大越さん、怒ってる?」と話題になるほどの緊迫した雰囲気が漂いました。

この論戦は、ただの言葉の応酬ではありません。社会の分断や政治の方向性に直結する「言葉の選び方」や「伝え方」、そして「どこまでが問題提起で、どこからが差別や偏見なのか」といった、現代の政治コミュニケーションが抱える根本的な課題を映し出していたのです。

特にSNSを通じて言葉が瞬時に拡散される今、政治家もメディアも、その一言の重さとリスクを常に意識せざるを得ない時代となっています。

1.参政党・神谷宗幣氏の主張と発言の波紋

「高齢女性は子を産めない」発言の真意と批判

参政党の神谷宗幣代表が街頭演説で語った「高齢女性は子どもを産めない」という発言は、多くの人々の感情を逆撫でしました。

神谷氏自身は「生物学的事実を述べただけ」と説明しましたが、それが“高齢女性の存在価値を否定しているように聞こえる”と受け取った人も多く、SNSでは「誰もが傷ついた」「社会の分断を助長する」といった声があふれました。

この発言の背景には、「出生率の低下をどう食い止めるか」という神谷氏なりの問題意識があったのかもしれません。

しかし、「働く女性が増えたことが少子化の原因」という論調は、ジェンダー平等を求める今の社会の価値観と明確にぶつかります。

発言の意図がどうであれ、伝え方によっては“女性の生き方の選択肢を狭める”と感じられてしまう危険性があるのです。

街頭演説の表現と差別的発言の指摘

神谷氏はこれまでも街頭演説で「日本人ファースト」「外国人による社会保障の不公平」といった表現を繰り返してきました。

とくに問題視されたのは、選挙直前の7月18日、朝鮮人を差別する趣旨の発言を行い、その場で一部訂正したものの、多くの批判を招いたことです。

街頭演説は政治家が有権者に直接訴える大切な場ですが、感情に訴える表現が過激になりやすいのも事実です。

特定の国籍や属性を暗に悪者とするような発言は、無意識の差別感情をあおる危険があります。

今回のように、短く強い言葉が「共感」だけでなく「恐怖」や「拒絶」をも呼び起こしてしまう状況は、まさに今の日本社会が直面するコミュニケーションの課題でもあります。

神谷氏が語る「訂正も謝罪もしない」理由

インタビューの中で神谷氏は、自身の発言について「訂正する気も、謝罪する気も一切ない」と明言しました。

その理由として「正しい問題提起をした自負がある」「誤解されるのは構わないが、黙っていては何も変わらない」と語りました。

この姿勢は、ある意味で強い信念に基づいたものともいえます。

しかしその一方で、聞き手側の受け止め方や傷つき方に対する配慮が足りないという指摘も根強く存在します。政治家として発信力を持つ以上、「誰かを傷つけても構わない」というスタンスでは済まされません。

神谷氏の「一部の人には刺さるが、多くの人を遠ざける」発言スタイルが、今後の政治にどのような影響をもたらすのか。

今回の論戦を通じて、言葉の選び方とその責任について、私たちもまた考えさせられる出来事となりました。

2.キャスター大越健介氏の問いとジャーナリズム視点

発言の背景にある価値観への疑義

インタビュー中、大越健介キャスターが何度も強調していたのは、「その言葉の背景にある価値観は何か?」という視点でした。

単に発言の内容だけでなく、それが社会全体にどのような影響を与えるのかまで見据えていた点が印象的です。

「女性は子どもを産んでこそ価値がある」といった固定観念は、戦後の高度経済成長期に見られた家父長的な価値観の名残でもあります。

大越キャスターはそのような価値観が、無意識のうちに発言ににじんでいるのではないかと神谷氏に問いかけました。

実際、大越氏は「奥様が働いていることと、発言が持つ意味は別」とし、言葉の一部を取り出して反論する神谷氏の姿勢に懸念を示しました。

これは単なる揚げ足取りではなく、公共放送のジャーナリストとして、発言が持つ構造的な意味合いを問い続ける姿勢そのものだったのです。

「ポピュリズムの危うさ」への警鐘

インタビューの後半、大越キャスターが投げかけたのは「あなたの発言はポピュリズムではないか?」という問いでした。

この指摘は非常に重要です。なぜなら、耳ざわりの良い言葉が人々の不満を代弁する一方で、社会を分断し、冷静な議論を困難にする危険性をはらんでいるからです。

たとえば「日本人ファースト」や「国民の声を聞け」といったスローガンは一見もっともらしく響きますが、その背後に「外国人=不要」という構図が隠れているとしたら、それは危険な方向へと舵を切るサインです。

大越キャスターはこの点を指摘し、「怒りや不安といった負の感情が拍手喝采に変わるとき、社会はかえって不安定になる」と警鐘を鳴らしました。

実際、近年の欧米諸国においても、トランプ前大統領やイギリスのEU離脱運動など、強い言葉と簡単な答えが支持を集める一方で、その副作用として社会の分断が深まったという例が後を絶ちません。

大越氏はそうした国際的な流れを背景に、日本の政治言論も冷静さを保つ必要があると強調したのです。

「怒っている?」と話題になった大越氏の真意

SNSでは「大越さん、怒ってる?」と話題になりましたが、実際には彼の語調や態度が過剰だったわけではありません。

むしろ、感情を表に出さずに淡々と問いを重ねる姿勢に、多くの視聴者が「静かな怒り」や「強い信念」を感じ取ったのだと思われます。

「傷つく人がいる発言に対して、説明責任を果たすべきではないか」「社会的な影響をどう受け止めているのか」といった大越氏の問いかけは、政治報道において極めて基本的なスタンスです。

それを貫いたことで、かえって視聴者に“怒っているように見えた”のかもしれません。

また、彼のこうした姿勢に対し「冷静に怒りを伝えるプロの仕事」といった称賛の声もありました。

政治家が「発信力」を問われる今、ジャーナリストにも「問いの力」が問われていることを、この場面は如実に示していたと言えるでしょう。

3.支持層の期待と懸念のはざまで

「スカッとする」発言が支持を集める構造

神谷宗幣氏の発言はしばしば物議を醸す一方で、強い支持を集めているのも事実です。

大越キャスターも「溜飲が下がったという方がたくさんいらっしゃいました」と指摘したように、神谷氏のストレートな言い回しや“あえて言う”姿勢は、「よくぞ言ってくれた」「本音を言う政治家だ」と受け止められているようです。

これは、SNSやYouTubeなどのメディア環境の変化とも関係があります。

たとえば神谷氏は、自身のYouTubeチャンネルで街頭演説の様子や政策動画を精力的に発信しており、テレビとは違う空気感で若年層やネット層の支持を広げています。

既存メディアでは避けられがちなテーマに正面から切り込み、「モヤモヤしていた気持ちを代弁してくれた」と感じた視聴者が支持に回る構図がそこにあるのです。

表現の自由と政治的影響力の境界線

しかし、どこまでが「率直な物言い」で、どこからが「無責任な扇動」なのか。この境界は非常にあいまいです。政治家の発言には影響力が伴います。

たとえば「外国人に税金が使われすぎている」といった言葉は、具体的な根拠が不明確であるにもかかわらず、「なるほど」と感じた一部の人々が、そのまま差別や偏見へと感情をエスカレートさせてしまう危険があります。

表現の自由は憲法で保障された権利ですが、それは「誰かを傷つける自由」と同義ではありません。

特に公職に就く立場の人が語る言葉には、意図せぬ形で暴力性を帯びる場合もある。

神谷氏が「何を言っても誰かは傷つく」と述べたのに対し、大越キャスターが「だからこそ発言には配慮が必要」と食い下がったのは、この「自由の責任」をめぐる核心的なやり取りでした。

トランプ支持・街頭演説戦略と重なる構図

インタビュー終盤、大越キャスターが「トランプ元大統領はお好きですか?」と問うた場面は、神谷氏のスタイルがアメリカのポピュリズム政治と重なって見えることを示唆していました。

神谷氏は「人物としては微妙」としつつも、「政策には共感できる部分がある」と応じ、ある程度の親和性を認めました。

実際、トランプ氏も「不満を代弁する言葉」で熱烈な支持を得た政治家の一人です。

「メディアはフェイクだ」「移民が職を奪っている」などの言葉は、証拠が薄くても人々の怒りや不安に火をつける効果がありました。

同様に、神谷氏も「日本人が損をしている」「働け働けと女性にプレッシャーをかけた社会がおかしい」と語り、シンプルで感情に訴えるメッセージを発信しています。

このような言説は、社会の「多数派の被害者意識」を刺激しやすく、一気に共感を集める可能性を秘めています。

その一方で、異なる立場の人々を排除したり沈黙させたりすることにつながりかねません。

神谷氏が「短くわかりやすく言わないと伝わらない」と語ったように、現代の政治家はSNS時代の言語戦略を活用せざるを得ない状況にあります。

だからこそ、支持を集めるだけでなく、その反響の「質」や「方向性」にまで目を向ける必要があるのではないでしょうか。

大越健介キャスターインタビューについての視聴者の反応

賛成・評価の声

- 「大越さん珍しく怒ってる!本当に核心ついてきてる」

- 「的確な質問、政治家はこう問われて当然」

こういった投稿には、「大越さんの追及こそが視聴者が知りたいことを代弁している」という共感が多く寄せられています。

批判・懸念の声

- 「大越キャスター、ちょっと行き過ぎて偏見に見えた」

- 「排外的な発言への明確な否定が足りない、大越さんもっと踏み込んで」

このような声は、ジャーナリストとしてのバランス感を求める立場や、表現に対する慎重さを重んじる視点から上がっています。

全体的な傾向

| 視点 | 主な主張 |

|---|---|

| 支持 | 「核心をついた質問だった」「政治家には説明責任がある」 |

| 控えめ批判 | 「偏りを感じる」「メディアにも中立性が必要」 |

SNS上では「視聴者代表としての役割を果たした」と評価する声と、「もう少し公平であってほしい」と求める声が入り混じる形です。まさに、大越キャスターの言葉が読者の感情を揺さぶり、議論を呼ぶ様子が浮き彫りになっています。

まとめ

今回の神谷宗幣氏と大越健介キャスターの論戦は、単なる選挙特番の一場面にとどまらず、今の日本社会が抱える「言葉」と「政治」の問題を浮き彫りにするものでした。

支持者から「スカッとした」「本音を語る政治家」と歓迎される一方で、神谷氏の発言には多くの人が違和感や懸念を覚えました。

大越キャスターが繰り返し問うたのは、「その言葉の背景にある価値観」「発言がもたらす社会的影響」への責任です。

これは、情報が瞬時に拡散される現代において、政治家に限らず私たちすべてが考えるべき問いではないでしょうか。

“率直さ”と“配慮”のバランス、“問題提起”と“分断の助長”の境界。SNSや街頭演説が日常化した今、政治家の一言が社会の空気を一変させる時代に生きているからこそ、言葉の使い方をめぐる対話を止めてはならないと強く感じさせられました。

今後、神谷氏がどのような姿勢で発言を続けていくのか、またメディアがどう向き合っていくのか。その歩みを私たち一人ひとりが冷静に見つめ続けることこそが、民主主義の土台を支える力になるはずです。

コメント