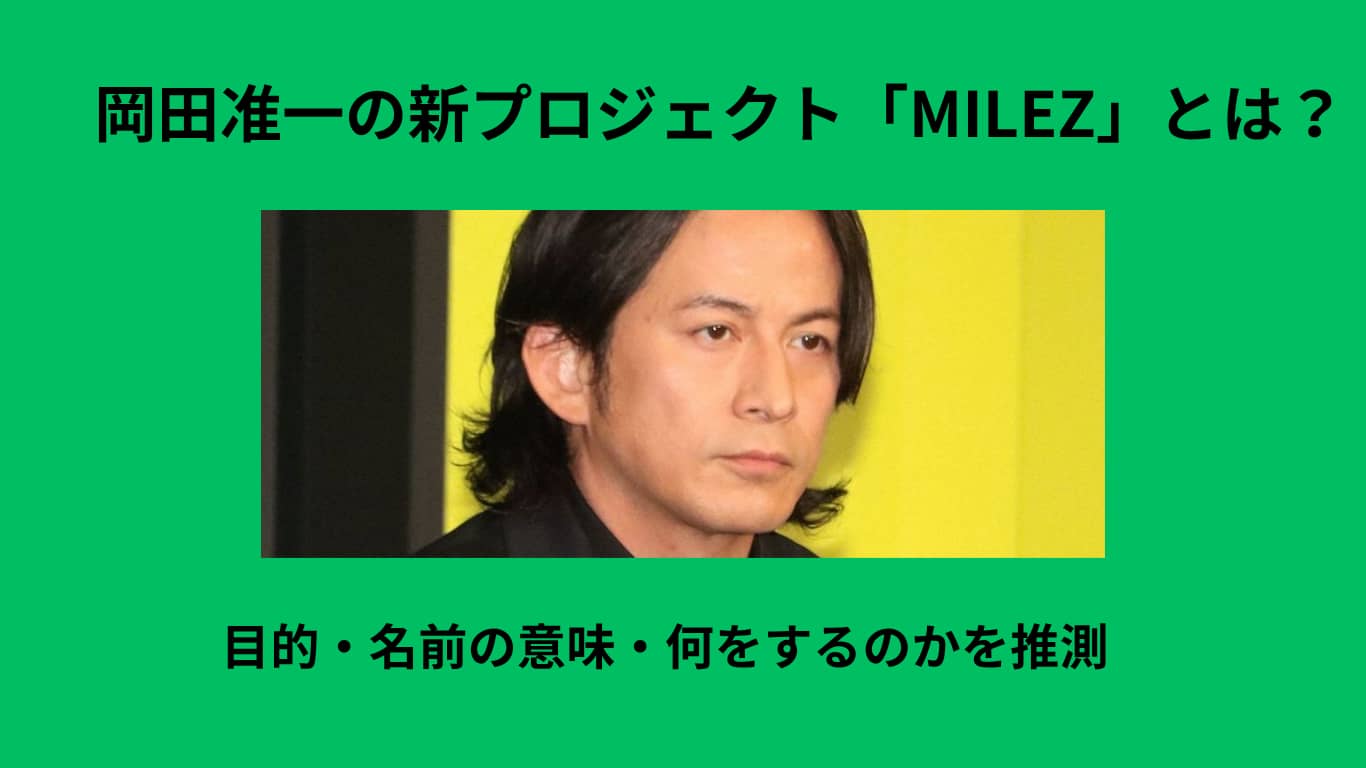

俳優・岡田准一さんが始動した文化継承プロジェクト「MILEZ(マイルズ)」について、目的や活動内容、名前の意味を推測しました。

MILEZは、日本各地の伝統や技、祭りなど“受け継ぐべきもの”を丁寧に取材し、映像・写真・記事で発信。ワークショップや見学会など“体験の入口”も用意して、次世代へつなぐことを目指します。

本記事では「MILEZとは何か」「具体的に何をするのか」「名称の意味は?」を、推測してみました。

はじめに

岡田准一「MILEZ」始動の概要とニュース背景(2025年10月19日)

俳優・岡田准一さんが2025年10月19日に新プロジェクト「MILEZ(マイルズ)」を発表しました。

公式サイトの公開と本人のX投稿で明らかになったのは、「日本の伝統・文化・技術を丁寧に取材し、国内外へ発信する」という方針です。

プロジェクトには、フォトグラファー、ライター、エディター、デザイナー、エンジニアなど多様なクリエイターが集まり、デジタル記事や映像の制作、文化の継承支援、地域と連携した取り組みを行う予定とされています。

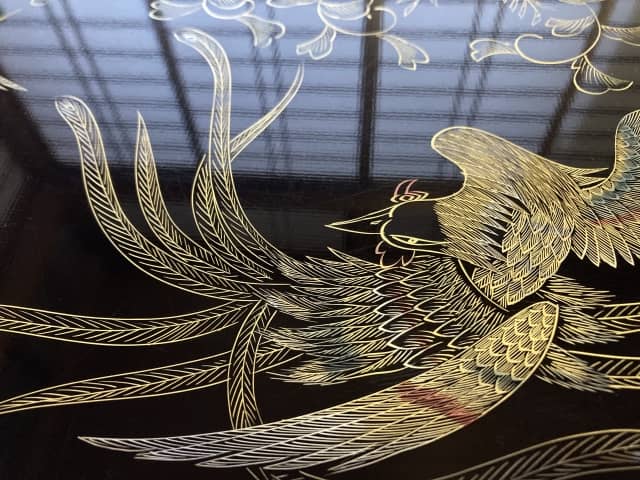

たとえば、輪島塗や阿波和紙の工房の現地取材、地域の祭りや行事の記録、職人の“手しごと”の撮影・短編動画化など、イメージしやすい活動が想定されます。

点在する“価値あるモノ・コト”を結び、「新しい日本地図を描く」という表現がキーワードです。

日本の伝統・文化・技術を“次世代へつなぐ”というビジョン

MILEZの核にあるのは「つなぐ」という発想です。古くから受け継がれてきたものを“紹介して終わり”ではなく、次の担い手へバトンを渡すきっかけを作ることを目指します。

わかりやすい例で言えば、木版画や染め物の体験ワークショップ、刀鍛冶や和太鼓工房の見学会、宮大工の現場ドキュメント公開、若手見習いのインタビュー記事などです。

記事・写真・動画をまとめた特集ページの公開、英語字幕を付けた発信、地域と組んだ展示やトークイベントなど、誰もがアクセスできる形に“見える化”して広げていく──その積み重ねで、文化の“点”が“線”となり、やがて“地図”になる。

誰にとっても入りやすく、学びやすい道筋を用意することがビジョンの中心にあります。

1.MILEZとは何か

プロジェクトの目的:点と点をつなぎ“新しい日本地図”を描く

MILEZの出発点は、「全国に散らばる大切な文化の“点”を見つけて、物語の“線”でつなぐ」ことです。

たとえば、北陸の漆器、四国の和紙、東北の祭り、九州の焼き物――それぞれ単体で紹介するのではなく、職人の思い・土地の歴史・今の暮らしを一本のストーリーにまとめ、読めば“旅した気持ち”になれる記事や映像にします。

結果として、ページをめくるごとに文化が行き来する“日本地図”が描かれていく。観光ガイドでは拾えない、小さな工房の一日や、道具の手入れ風景、後継者の悩みなど、素顔が伝わる具体例を重ねていくのが目的です。

体制と参加クリエイター:プロデューサー岡田准一/CD坂矢悠詞人ほか

舵取り役はプロデューサーの岡田准一さん。現場の温度や職人へのリスペクトを大切にしながら、取材先の選定や表現の方向性を決めます。

企画の骨格を組み立てるのはクリエイティブディレクター・坂矢悠詞人さん。テーマ設定、撮影トーン、見出しの言葉づかいまで統一し、読みやすい体験に整えます。

現場ではフォトグラファーが“手の動き”や“音”を伝える写真を撮り、ライターが背景を丁寧に聞き取り、エディターが無駄なく編集。

デザイナーは図解や年表で理解を助け、エンジニアは特集ページや短編動画の公開を支えます。

たとえば「輪島塗の修復」を取材する場合、ビフォー/アフターの写真、漆が乾く時間のタイムラプス、職人の声の短音声など、役割分担で立体的に記録します。

事業領域:デジタル制作・文化振興・継承支援・地域創生

まずはデジタル制作。読み物記事、3~5分のドキュメント動画、写真ギャラリー、用語をかみくだいた小コラムをセットで公開します。

次に文化振興。企画展やトークイベントで、実物の道具や素材に触れられる場を用意します。

継承支援では、見学デーや親子向けワークショップ、短期インターン募集など“学べる入り口”を作ります。

地域創生では、自治体や観光、地元の商店と連携し、工房見学+街歩きマップ、伝統技術に触れる旅のモデルコース、限定コラボ商品などを検討します。

具体例としては「和紙づくり体験→紙を使った御朱印帳づくり→商店街の老舗で包装体験」という半日プログラムや、「祭り当日の裏側を知る見学ルート+安全講習付き」の企画など、日帰りでも参加しやすい形を想定しています。

2.具体的に何をするのか(推測)

取材・発信:伝統工芸/祭礼/技術者を映像・写真・記事で可視化

MILEZの基本動作は「現場へ行って、見て、聞いて、撮って、わかりやすく届ける」ことです。

たとえば、輪島塗の工房では“木地づくり→下地→塗り→研ぎ→蒔絵”の流れを、一工程につき1~2分の短編動画に分けて公開。

阿波和紙の里では、冬の冷たい水仕事や原料のコウゾを蒸す様子を写真ルポで伝えます。東北の夏祭りなら、山車の点検や太鼓の稽古を取材し、当日だけでなく「準備の季節」を切り取る記事にします。

記事末には、読者がすぐに深掘りできるように「用語の小コラム」「職人の一日タイムライン」「道具のイラスト解説」を添え、専門用語は避けて日常の言葉に置き換えます。

継承支援:ワークショップ・教育プログラム・若手育成の枠組み

紹介して終わらせず、体験の入口を用意します。

例えば、木版画の回では「下絵を写す→彫る→摺る」を90分で体験できるワークショップを同時開催。小学生でも楽しめるように、彫刻刀の持ち方から安全指導まで動画で予習できる教材を用意します。

刀鍛冶の回では、火花が散る作業は見学のみとしつつ、仕上げの“とぎ”や金具の飾りつけを模擬体験に置き換えるなど、安全第一のプログラムにします。

若手育成では、工房での「半日お手伝い」を募集し、実際の作業(紙すきの水替え、漆の攪拌、祭りの備品点検など)を手伝える機会をつくります。

オンラインでは、職人への質問会や、親子で参加できる自由研究のサポート配信も予定。参加後は「どこで学べるか」「費用の目安は?」など、次の一歩を示すガイドを配布します。

地域連携:自治体・工房・観光と連動したコラボ/イベント/展示

現地での“回遊”を生む仕組みづくりも重視します。

例として、和紙の取材回では「工房見学→紙漉き体験→商店街の老舗で包み方ワーク→地元カフェで御朱印帳づくり」の半日コースを提案。

祭りの回では「準備小屋の見学→太鼓の体験→安全講習→本番の観覧席」の安心プログラムを設計します。

展示では、職人の手の動きを連続写真で見せる“手のギャラリー”や、材料に触れられる“さわってわかる台”を用意。

コラボ商品は、過剰な装飾を避けて“日常で使える良品”を目指し、例えば「漆の箸+手入れ布+使い方カード」のセットなど、買った後の暮らしが想像できる形にします。

地域の交通・宿情報も合わせて掲載し、「次の週末に行ける」を合言葉に、読者が行動に移しやすい導線を整えます。

3.名称“MILEZ”の意味を推測する

“MILE”=旅・軌跡・積み重ねが「線」になるというイメージ

「MILE」は英語で“距離”や“道のり”を表します。

MILEZの活動は、各地の工房や祭りという“点”を訪ね歩き、その出会いを積み重ねて一本の“線”にしていく旅そのもの。

たとえば、輪島塗の工房で見た刷毛の跡、阿波和紙の原料を蒸す湯気、太鼓の稽古場の汗——そうした“足あと”を一つずつ記録していくことで、読者がページをたどるだけで日本を縦断したような感覚になる。MILEには、そうした「歩いて集めた確かな痕跡」という手触りが込められている、と考えられます。

“Z”=世代/到達点/次の始まりを象徴する文字としての示唆

アルファベット最後の“Z”は「終わり」だけでなく、「次のはじまり」の合図にも見えます。

伝統のバトンは、一度“到達点”に置いて終わるのではなく、必ず“次世代”へ渡されて続いていくもの。

たとえば、祖父の代で途切れかけた技を、地域の高校生がワークショップで体験し、文化祭で作品を披露する——そこで線がもう一度つながる。

Zは、世代交代の“折り返し点”を示すサインとして機能し、「受け継いで、また走り出す」という循環のイメージを強めます。

グローバル発信を見据えた語感・ロゴ・ブランディングの意図

“MILEZ(マイルズ)”は、日本語話者にも海外の人にも発音しやすい音で、検索性も高い短い語。

海外の読者が初めて出会っても「旅(MILE)を重ねて見えてくる日本」という直感的なイメージを持ちやすく、英語字幕付きの短編動画や写真特集とも相性が良いネーミングです。

たとえば、英語版の特集ページで「A Mile at a Time, We Map Japan.」のようなキャッチと並べれば、活動の骨格が一目で伝わる。

ロゴも“線”や“地図”を連想させる要素を取り入れれば、サイトや展示、パンフレットまで統一感を持って展開できます。

結果として、国内外の読者が“次の一歩”を踏み出しやすい——現地に行く、体験に申し込む、作品を手に取る——そんな行動につながるブランドになるはずです。

まとめ

MILEZは、「点を探しに行き、線で結び、地図にして手渡す」取り組みです。

輪島塗の修復現場、阿波和紙の冬仕事、祭りの準備小屋の音――そんな“素の現場”を、短編動画・写真・読みやすい記事で見える化し、体験や学びの入り口(ワークショップや見学会)まで用意する。

発信だけで終わらせず、「次に何をすれば参加できるか」まで示すのが核にあります。

名前の“MILEZ”には、旅の足あと(MILE)を重ね、世代(Z)へ渡すという願いがにじみます。初動フェーズでは、以下を押さえておくと動きが読みやすくなります。

- 初回特集のテーマと場所

└ 例:漆器の修復/和紙づくり/夏祭りの裏側、などどれから始めるか - 公開フォーマット

└ 3~5分の動画/写真ギャラリー/用語ミニ解説/職人の一日タイムライン - 体験の有無と安全設計

└ 親子向け90分ワークショップ、見学のみ・模擬体験の線引き、保険や注意事項 - 参加クリエイターと役割

└ 撮影トーンの統一、音や手の動きの記録方針、字幕・翻訳体制(英語対応) - 地域連携の具体策

└ 工房見学+街歩きマップ、観覧席付き祭りコース、地元商店との回遊導線 - 継承支援の入口

└ 半日お手伝い募集、学校と連携した自由研究サポート、職人質問会(オンライン) - 販売・コラボの方針

└ 「日常で使える良品」重視(例:漆の箸+手入れ布+使い方カード) - 更新頻度と次回予告

└ 月○本目標/次回テーマの先出しで“線”を感じさせる編集 - 参加後のガイド

└ 「どこで学べる?費用は?予約方法は?」を記事末に常設 - 記録とアーカイブ

└ 無料で見られる範囲/有料支援の形(寄付・会員・グッズ)と再利用ルール

これらが見えたとき、MILEZの“線”は一気に濃くなります。読者が「次の週末、ここへ行こう」と動ける導線づくりが成否の鍵です。私も家族で体験できる企画があれば、ぜひ参加してみたいです!

コメント