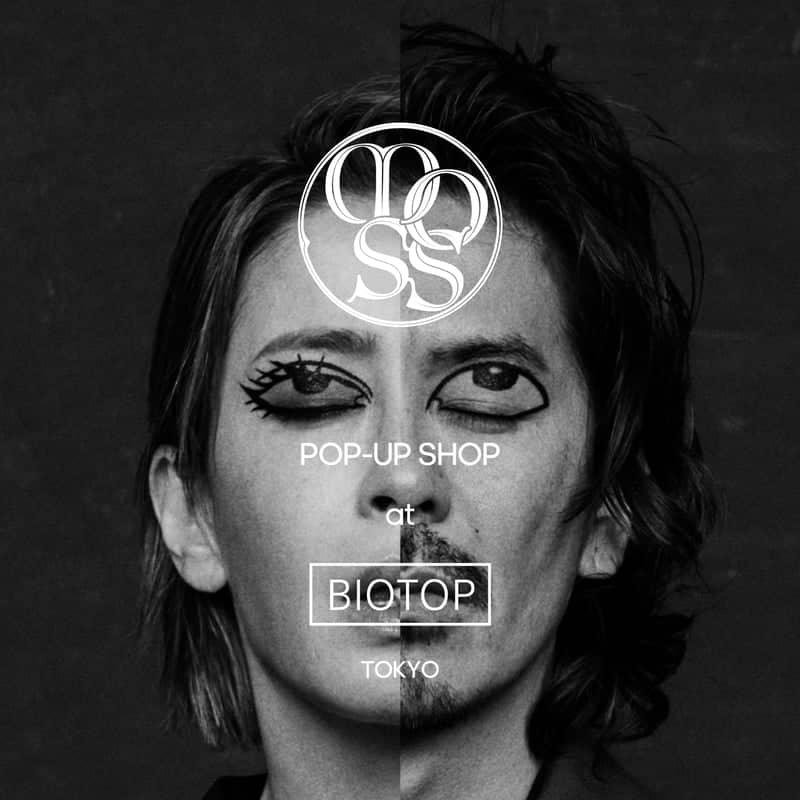

MOSS STUDIOが2025年10月11日〜19日、BIOTOP TOKYOで初のPOP-UPを開催します。

話題は、詳細非公開の「3Dプリント土台付きマスク」と、森田剛×宮沢りえの合体ビジュアル。

本記事では、会期や場所などの基本情報に加え、現地で注目すべきポイントをやさしく解説します。

はじめに

森田剛×宮沢りえ、異形の美学が生み出す新たな表現

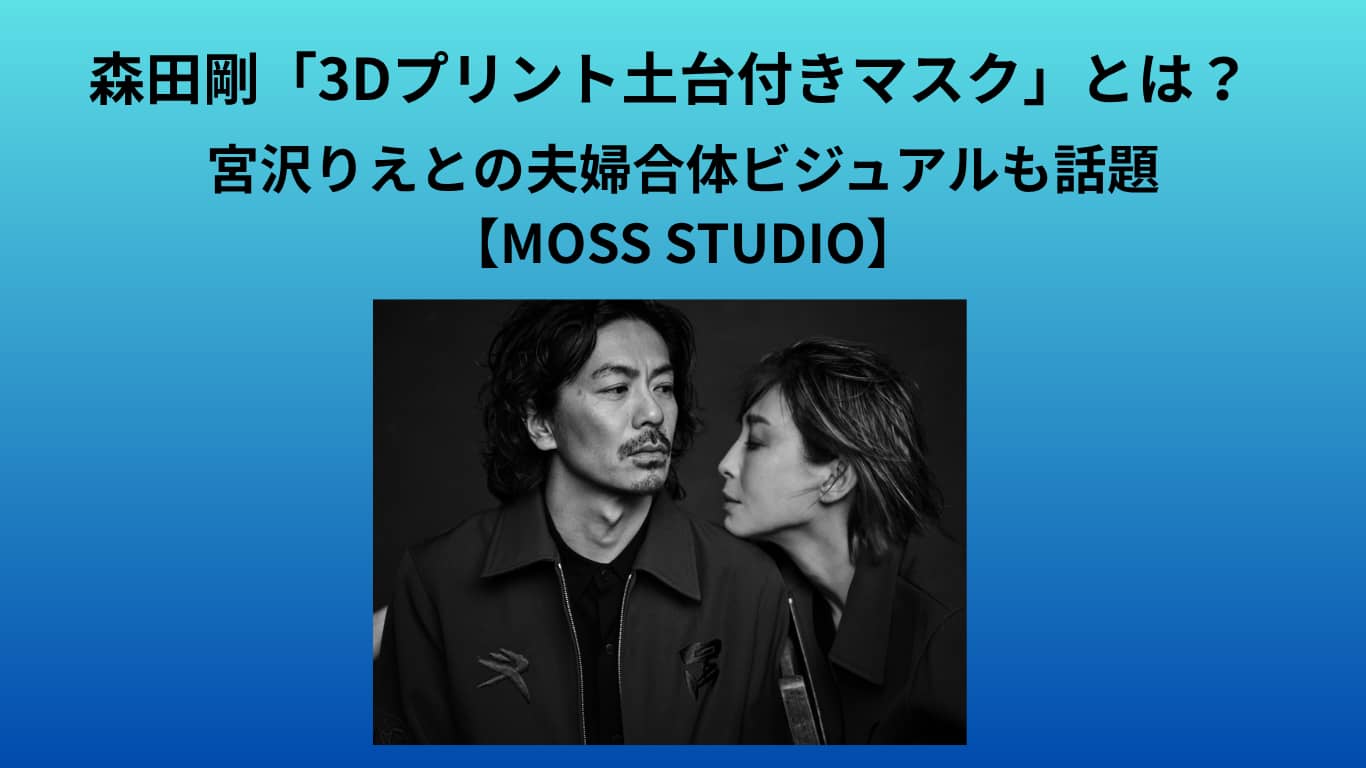

俳優・森田剛さんと女優・宮沢りえさん。この二人が夫婦としてだけでなく、表現者としても融合していることをご存じでしょうか。

2025年10月、東京・恵比寿の「BIOTOP TOKYO」で開かれる「MOSS STUDIO」初のPOP-UP SHOPは、そんな二人の創造力が形になった場です。

森田さんと宮沢さんは、映像作家のosrin氏、デザイナーの荒居誠氏と共に、2021年に「MOSS STUDIO」を設立。

「異形の美学」というテーマを掲げ、映像・ファッション・アートの垣根を超えて表現を追求しています。

今回話題となっているのが、彼らが手がけた“合体ビジュアル”。

森田剛さんと宮沢りえさんの顔が重なり合うこのビジュアルは、まるで一つの生命体のように見えるとSNSで大反響。

「美しいのにどこか不気味」「芸術作品のよう」といった声が多数寄せられています。

この“融合”こそ、MOSS STUDIOが提示する「人と人、現実と創造、性と存在の境界を越える」表現の象徴といえるでしょう。

謎の「3Dプリント土台付きマスク」が注目を集める理由

今回のPOP-UPで最も注目を集めているのが、森田剛さんが関わった「3Dプリント土台付きマスク」です。

MOSS STUDIO公式の発表では、「3Dプリントによる土台構造をもつ新作」と紹介されていますが、

その形状や素材、仕組みは一切公表されていません。

一部のファッション関係者の間では、

「3Dプリンターで立体的な骨格を作り、その上にマスクを固定する構造では?」

「造形的な美を追求した、実用というより“アートピース”なのでは?」

といった憶測も飛び交っています。

MOSS STUDIOはこれまでも、映像作品『叉鬼-MATAGI-』や、ヨウジヤマモトとのコラボなど、

常に“形を持たない感情”を造形化してきました。

その流れを考えると、今回のマスクも「身体」や「顔」を超えた新たな表現媒体として企図された可能性があります。

まだ誰もその全貌を見ていないからこそ、ファンの期待は高まるばかり。

この“3Dプリント土台付きマスク”が何を象徴し、どんな意味を持つのか——。

POP-UPの会場で初めてその姿を目にする瞬間こそ、MOSS STUDIOの新たな章の始まりになるのかもしれません。

1.MOSS STUDIOとは

結成メンバーと設立の背景

MOSS STUDIOは、2021年に森田剛さん、宮沢りえさん、映像作家のosrin(オスリン)さん、デザイナーの荒居誠さんの4人で立ち上げられました。

俳優、女優、映像、デザインという異なる分野が一つに集まり、「誰も見たことのない表現」を目指して始動。

舞台や映画で“身体を使う表現”を磨いてきた森田さん、国内外で評価される女優・宮沢さん、MVや広告で独創的な映像表現を生み出すosrinさん、衣服から立体物まで手がける荒居さん――得意分野の違いがそのままMOSSの強みになっています。

立ち上げ時から、作品づくりの出発点を「ジャンル」ではなく「強いイメージ」に置くのが特徴で、服、映像、写真、オブジェのどれから作ってもよい、という柔らかな設計思想を持っています。

「異形の美学」をテーマにした創作スタンス

MOSS STUDIOが掲げるキーワードは「異形の美学」。

これは“奇抜さ”を狙うというより、「普通の形から一歩ずらすことで、感情や物語が立ち上がる瞬間」を探す姿勢です。

たとえば、人物の顔をあえて重ね合わせるポスター表現や、衣服のシルエットを過剰に変形させる手法は、その象徴。

見る人に「少し不思議」「でも目が離せない」という体験を生ませ、SNSで自然に拡散される**“引力のある違和感”を生み出します。

今回の“合体ビジュアル”もまさにその一例で、夫婦という二つの存在をひとつの像に再構成**することで、「境界を越える」というMOSSの核を直感的に伝えています。

映像・アパレル・アートを融合させた活動の特徴

MOSS STUDIOの活動は、映像・アパレル・アート展示がつねに横断しています。

具体例としては、毛むくじゃらの妖怪をモチーフにした映像作品『叉鬼-MATAGI-』と、そこから派生した刺繍ジャンパーやグラフィックTシャツ。映像で生まれた物語や質感を、衣服や小物へと手触りのある形に翻訳します。

また、ファッションブランドとの協業では、ビジュアル撮影から衣服の細部まで同じトーンで統一。ポスター、動画、服、会場演出が一枚の世界観としてつながるため、来場者は*“作品の中を歩く”ように体験できます。

今回のPOP-UPでも、会場での展示に加えて、まだ詳細が伏せられている「3Dプリント土台付きマスク」のような立体物が加わることで、MOSSの世界はさらに立体的に。

前章で触れた“合体ビジュアル”から、この先の章で扱う“マスク”へ、読者の興味を自然に導く構造になっています。

2.森田剛の「3Dプリント土台付きマスク」

初披露された新作マスクの概要と推測

今回のPOP-UPで初めて名前が明かされたのが、「3Dプリント土台付きマスク」です。

現時点で公開されているのは“3Dプリントの土台がある”という点のみ。

そこで、会場ポスターの雰囲気やMOSS STUDIOのこれまでの作り方から、実物の姿をイメージできる手がかりをいくつか挙げます。

- 立体の骨格を見せる発想:布で覆い隠すよりも、あえて“支える骨”を見せることで、機械的な美しさや生き物の骨格のような緊張感を狙う可能性。たとえば、耳の後ろで固定する軽いフレームや、頬に沿うリブ(補強線)など。

- 顔の「境界」を変える造形:合体ビジュアルと同様に、顔の輪郭が少しズレて見える仕掛けがあるかもしれません。角度によって表情が変わる“影”を計算したリブ形状などは、MOSSの世界観と相性が良いです。

- 着け方も含めた“体験デザイン”:ただ掛けるだけでなく、台座から外して装着する、展示の台座と一体で見せるなど、“見る→触れる→装着する”の流れ自体が作品になる見せ方が想像できます。会場ではスタッフの案内に従って試着できる一角が用意される可能性もあります。

具体的な数値情報(サイズ・重さ・価格)は非公開ですが、MOSSの過去作を踏まえると、一点ずつ造形の表情が異なる、もしくは受注で生産といった“特別扱い”の販売方式が考えられます。

素材や構造が未公開の“謎のアート作品”

素材名や構造図はまだ出ていませんが、初めて触れる読者にも伝わるように、想定できる作りをわかりやすく整理します。

- 土台(フレーム):3Dプリンターで作られた軽量の樹脂パーツが有力。つや消し仕上げなら骨格感が強まり、光沢仕上げならメタリックな仮面のような印象に。肌に触れる部分には、負担を減らすための薄いクッションやテープが使われる可能性。

- マスク本体:布地やメッシュ、もしくは薄い合成素材が想定されます。土台にカチッとはめ込む、スナップで留める、マグネットで吸着など、着脱がしやすい仕組みだと現実的です。

- 見え方の工夫:真正面からは端正、斜めからは鋭く見える――といった“角度で表情が変わる”設計は、展示照明とも相性抜群。たとえば、スポットライトが当たると影がもう一つの顔の輪郭を描く、という演出も考えられます。

まだ何も明かされていないからこそ、想像が先に広がるのがこの作品の魅力です。

SNSでは「顔の境界をずらす発想は合体ビジュアルとつながっている」「実用品というより持ち運べる彫刻だ」といった声も。

会場での第一印象を左右するのは、“どう飾るか”“どう手に取らせるか”という展示のリズムです。MOSSが得意とする“映像・衣服・立体の一体演出”が、そのままマスクの見え方を決定づけるはず。

読者としては、台座の造形・留め具の仕組み・影の出方――この3点をチェックすると、作品の狙いがぐっと読み取りやすくなります。

3.森田剛が手掛けた過去のアート的表現

映像作品『叉鬼-MATAGI-』とその世界観

「3Dプリント土台付きマスク」への期待を高めている背景には、MOSS STUDIOがこれまでに見せてきた“物語を形にする力”があります。

代表的なのが映像作品『叉鬼-MATAGI-』。毛むくじゃらの怪異が山をさまようような、不安と美しさが同居する短編で、音・衣装・動きが一体となって感情を揺さぶります。

この作品は映像だけで完結せず、たとえば――

- 背中いっぱいに怪異を刺繍したジャンパー(通称「MATAGI JUMPER」)

- 作中の質感を写したロングスリーブTシャツやポスター

といった形で、身に着けられる“記憶”として展開されました。

映像で見た世界を、衣服で触れ直す。MOSSはこの「観る→触れる→纏う」という循環を得意とし、体験を立体化する点が他と違います。

この流れはファッションコラボにも波及しました。

たとえばWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOとの協業では、暗い森の気配や獣の息づかいを思わせる重心低めのシルエットやざらっとした素材感で、『叉鬼』の空気を服へ翻訳。

キービジュアルには森田剛さん・宮沢りえさんを起用し、人物そのものが世界観の“媒介”になりました。ポスター、映像、服、会場――すべてが一本の線でつながる統一感は、今回のPOP-UPでも活きています。

今後に期待される造形・彫刻的プロジェクト

こうした実績を踏まえると、「3Dプリント土台付きマスク」は映像→服→立体へと広がってきたMOSSの次の一手になりえます。今後の見どころを、来場者がチェックしやすい観点で挙げます。

- “顔の境界”をどう再設計するか:合体ビジュアルの発想を立体でどう表すのか。たとえば、角度で輪郭が二重に見えるリブや、影がもう一つの顔を描くような湾曲は要注目。

- 展示の見せ方そのものが作品になるか:マスク単体ではなく、台座・照明・音を含めたインスタレーションとして提示される可能性。台座から外して装着する“儀式性”があれば、体験は一段深まります。

- 長期的な造形展開:今回が入口だとすれば、半面・仮面・兜のようなシリーズ化、あるいは胸像・壁掛けなど住空間へ届く方向への拡張も現実味があります。服と違い、立体は保管・飾り方も含めて世界観を延長できるため、ギャラリー形式の発表にもつながりやすい領域です。

“未知”の段階にあるからこそ、私たちは想像で先回りしてしまいます。

しかしMOSS STUDIOは、映像や服で培った触覚的なリアリティを、次は造形で更新してくるはず。

POP-UP会場では、台座の造作・留め具・影の出方を手掛かりに、彼らの次の地平を読み解いてみてください。

まとめ

MOSS STUDIOのPOP-UPは、映像・服・立体がつながる“体験型の表現空間”。夫婦の合体ビジュアルは「境界を越える」という核を直感で伝え、謎に包まれた「3Dプリント土台付きマスク」は、その思想を顔という最小のキャンバスで実験する一作として注目を集めています。

まだ詳細が非公開だからこそ、来場者は台座の形・留め具の仕組み・照明で生まれる影を手がかりに、作品の狙いを読み解けます。『叉鬼-MATAGI-』から派生したジャンパーやポスター、スポーツブランドとの協業アイテムまで、“観る→触れる→纏う”が循環する設計はMOSSならでは。

現地では次の3点をチェックしてみてください。

- マスクの立体フレーム:角度で輪郭がどう二重化・変形して見えるか。

- 展示演出:台座・照明・音が体験をどう変えるか。

- 派生プロダクト:映像の質感が服や小物にどう翻訳されているか。

会期が終わっても、今回の試みは造形(仮面・半面・インテリア)へ広がる起点になりそうです。MOSS STUDIOの次の一手を待ちながら、まずはPOP-UPで“異形の美学”を目と手で確かめるのがいちばんの近道です。

コメント