近年、再生可能エネルギーの導入が急速に進む中で、特に注目を浴びているのがメガソーラー事業です。

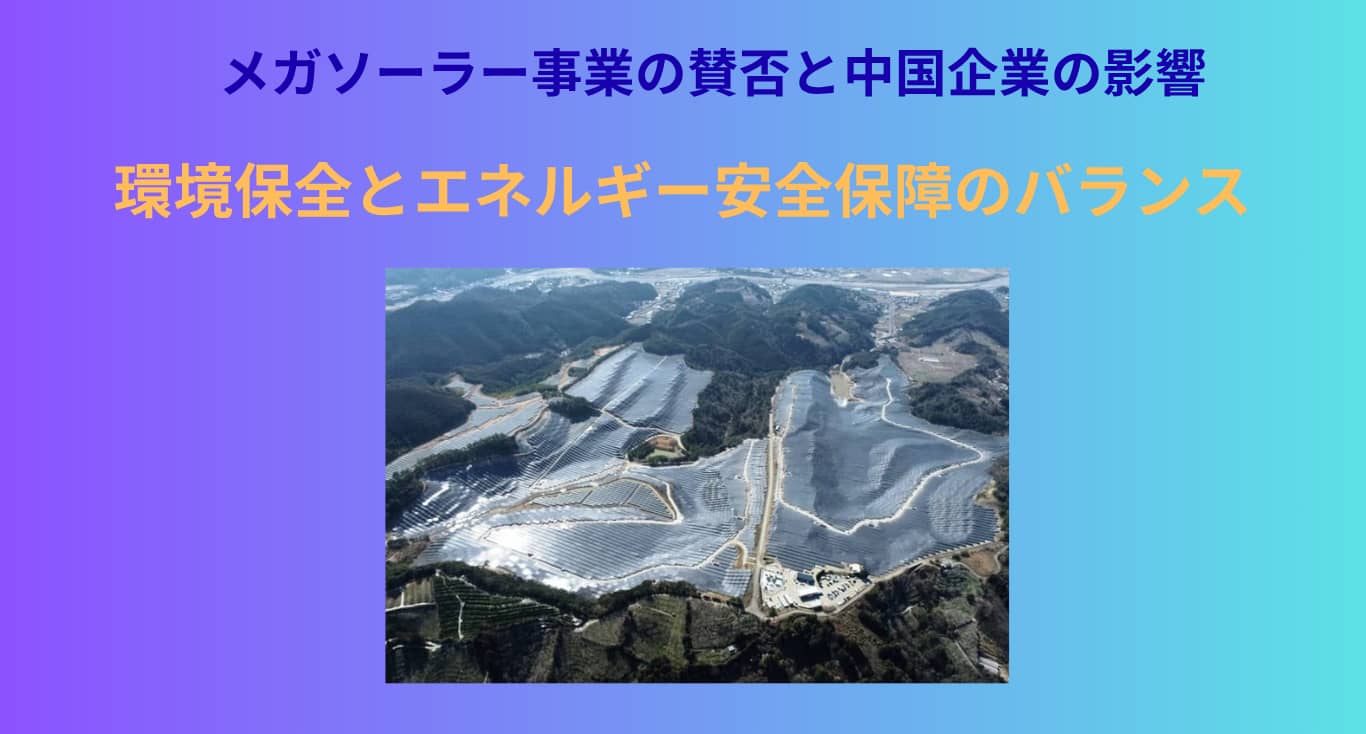

広大な土地に設置される大規模な太陽光発電所は、温暖化対策として非常に重要な役割を果たしていますが、その一方で環境への影響や地域住民との対立も深刻な問題となっています。

また、メガソーラー事業における中国企業の参入が進んでおり、エネルギー安全保障や地域経済への影響についても懸念が広がっています。

本記事では、メガソーラー事業のメリット・デメリットに加え、中国企業との関係についても触れ、今後の方向性を探ります。

はじめに

今回は、日本各地で進むメガソーラー事業について、賛成と反対それぞれの視点から考えてみました。

日本におけるメガソーラー事業の現状

日本では再生可能エネルギーへの転換を進める中で、太陽光発電、特にメガソーラーと呼ばれる大規模太陽光発電所の建設が各地で進められています。

メガソーラーは一度に大量の電力を生み出すことができ、化石燃料に頼らないクリーンな電力源として注目されています。2012年の固定価格買取制度(FIT)の導入以降、その設置件数は急速に増加し、山林や遊休地、ゴルフ場跡地などを利用した事業が相次いで誕生しました。

しかし、こうした急速な普及は新たな課題も生み出しています。

たとえば奈良県平群町では、環境保全地域の山林48ヘクタールを切り開いた計画が景観や地質への影響で問題視され、訴訟にまで発展しました。

また山梨県北杜市では、かつての緑豊かな景観がソーラーパネルで埋め尽くされたことへの反発が起きています。

このように、メガソーラーは地域によって受け止め方が異なり、賛成と反対の意見が鋭く対立する事例も少なくありません。

環境保全と再エネ導入のバランスの重要性

再生可能エネルギーは温室効果ガス削減の切り札とされ、国のエネルギー政策でも重要な位置付けがなされています。しかし、自然環境を犠牲にしてまで再エネを拡大してよいのかという問いも生まれています。森林を伐採して発電所を建設すれば、CO2吸収源を失い、土砂災害や洪水リスクの増加といった新たな環境リスクを招く可能性があります。

その一方で、メガソーラーによって化石燃料依存を減らし、温室効果ガスの排出削減を実現できるという大きなメリットもあります。

つまり、環境を守るために導入されたはずの技術が、別の形で自然環境に負荷を与えてしまうというジレンマがあるのです。

このため、今後は「どこに、どのように設置するか」を慎重に考え、地域社会と自然環境が共に持続可能となる道を探ることが不可欠になっています。

1.メガソーラー事業が環境に与える影響

森林伐採と生態系破壊のリスク

メガソーラーは広大な土地を必要とするため、山林や里山を切り開いて建設されることが多くあります。

これにより、動植物の生息地が失われ、地域の生態系に大きな影響を与える恐れがあります。

奈良県平群町の例では、環境保全地域として守られてきた48ヘクタールもの山林が開発対象となり、貴重な磨崖仏を含む景観の破壊につながると住民が強く反発しました。

こうした事態は、地域固有の動植物を絶滅の危機に追いやるだけでなく、自然環境全体のバランスを崩すことになります。

また、一度伐採された森林は短期間では元の姿に戻りません。CO2を吸収する力を持つ森がなくなることで、地球温暖化対策という目的に逆行する結果を招くとの指摘もあります。

実際、福島県や京都府で建設されたメガソーラーでは、失われた森林が年間1,300トンものCO2を吸収していたと報告されています。

土砂災害・水害の可能性と地域安全性

森林は雨水を地中に浸透させ、斜面の土砂を安定させる役割を果たしています。

大規模な伐採が行われると、この保水機能が失われ、土砂崩れや洪水の危険性が高まります。

特に日本の山間部は急斜面が多く、豪雨による土砂災害が発生しやすい条件がそろっています。奈良県平群町では開発地の地盤が脆弱であることが判明し、県が工事を停止する事態になりました。

さらに、太陽光パネルは広い面積を覆い、雨水の地中への浸透を妨げます。

その結果、短時間で大量の水が流れ出し、下流域での洪水や濁流被害を招く恐れがあります。

井戸水の枯渇を心配する声もあり、生活用水の確保に影響を及ぼすケースもあります。

このため、多くの地域では調整池の設置や排水路の整備といった追加的な防災対策が不可欠となっています。

景観・生活環境・CO2吸収源喪失への影響

メガソーラーは景観面でも地域住民の生活に影響を与えます。

山梨県北杜市では、森に囲まれていた別荘地近くに大規模なソーラーパネルが設置され、南アルプスの絶景が失われたと住民が訴えています。

また、パネルの反射光が眩しい、風通しが悪くなった、建設時の騒音が続いたといった生活環境への不満も相次いでいます。

さらに、森林を失うことはCO2を吸収する重要な機能を喪失することを意味します

。森は天然の炭素吸収源であり、気候変動の緩和に欠かせない存在です。太陽光発電は発電時にCO2を出さないという利点がありますが、そのために森林を犠牲にすることは「温暖化対策として本末転倒ではないか」との批判も根強くあります。

こうした背景から、メガソーラー導入には環境への十分な配慮が求められています。

2.地球温暖化対策としての有効性

再生可能エネルギーとしての役割と発電量増加

メガソーラーは、太陽光を直接電力に変換するクリーンな技術であり、発電時にCO2をほとんど排出しません。

そのため、化石燃料に依存した電力から脱却するうえで重要な役割を果たしています。

日本では2012年に固定価格買取制度(FIT)が導入されて以降、太陽光発電の設置が急増し、特にメガソーラーの導入が加速しました。

2023年度末時点で、日本全体の太陽光発電設備容量は約7,070万kWに達し、そのうち約39%をメガソーラーが占めています。

この普及により、日本の電力供給に占める太陽光発電の割合は2010年度の0.3%から2023年度には9.8%まで拡大しました。

さらに、政府は2030年度に再生可能エネルギー比率を36~38%に引き上げ、そのうち太陽光を約15%とする目標を掲げています。

これは、再生可能エネルギーを主力電源に位置付ける明確な方針の表れであり、メガソーラーの発電量増加が日本の脱炭素社会実現に不可欠であることを示しています。

CO2削減効果と化石燃料依存からの脱却

メガソーラーの導入は、火力発電の代替としてCO2排出削減に直結します。

例えば、ある大手事業者が運営する合計出力1,071MWのメガソーラー施設では、2021年だけで約11.6億kWhの発電を行い、約52.7万トンものCO2排出削減効果を上げたと報告されています。

これは石炭火力など従来型発電を置き換えることによる効果であり、温暖化防止の観点で大きな意義があります。

また、森林伐採によるCO2吸収源喪失を懸念する声はありますが、メガソーラーによる削減効果はそれを大きく上回る場合が多いとされています。

例えば、仮に伐採された森林が年間8.8トン/haのCO2を吸収していたとしても、メガソーラーによるCO2削減効果はその約60倍に相当するとの分析があります。

このことから、適切な立地と計画の下で導入されたメガソーラーは、地球温暖化対策として十分な効果を発揮することが分かります。

安定供給・コスト・環境影響とのバランス課題

一方で、メガソーラーは天候に左右されやすく、夜間には発電できないという弱点があります。

そのため、大量導入時には蓄電池や他の電源との組み合わせによる安定供給策が必要です。

また、導入コストや送電網整備の負担も課題です。特に、FIT制度による国民負担は年間2兆円規模に達しており、費用対効果の議論も行われています。

さらに、森林伐採を伴う開発や景観への影響といった地域レベルの課題も無視できません。

こうした課題を克服するには、耕作放棄地や工業用地、建物屋上など環境負荷の少ない場所での設置を進めることが求められます。

メガソーラーの発展は、日本の脱炭素化に貢献する一方で、安定供給やコスト、環境影響のバランスをとることが今後の大きな課題といえます。

3.賛成意見と反対意見の比較

政府・自治体・専門家の賛成意見

政府や自治体の多くは、メガソーラー事業を地球温暖化対策とエネルギー自給率向上の両面で有効と考えています。

特に2050年カーボンニュートラルを目指す国の方針では、太陽光を主力電源のひとつとして位置づけ、2030年までに再生可能エネルギー比率を36~38%へ引き上げる目標が示されています。

専門家の間でも「燃料を輸入に頼らず、国内で自給できるエネルギー源である」という点が評価され、長期的には燃料コストの低減や雇用創出にもつながるとされています。

例えば、廃ゴルフ場や耕作放棄地を活用した発電所では地域経済の再生につながった事例もあり、再生可能エネルギー導入を地域振興の一環として位置づける自治体も増えています。

また、専門家の一部は「老齢化した森林のCO2吸収量は限界があるが、メガソーラーはそれを上回るCO2削減効果を発揮する」との見解を示し、地球規模で見た温暖化対策としての有効性を強調しています。

環境団体・住民の反対意見

一方で、環境保護団体や地元住民は、メガソーラー開発が自然環境や生活環境に与える影響に強い懸念を示しています。

特に森林伐採を伴う事業では「CO2吸収源を失うのは本末転倒」との批判が多く、土砂災害や洪水リスクの増大、景観破壊、生活環境悪化などを理由に反対する声が上がっています。

奈良県平群町では環境保全地域での開発計画が住民の強い反発を受け、訴訟にまで発展しました。

山梨県北杜市ではソーラーパネルの反射光や日照・通風の悪化に不満を訴える住民が現れ、景観保護を理由とした規制条例の動きも見られました。

また「都市の電力需要を地方の自然破壊で賄うのは不公平」とする意見もあり、原発立地に対する反対運動と同様の構図が指摘されています。

環境団体は「自然環境への影響が小さい土地、例えば耕作放棄地や工業用地を優先活用すべき」と提案しており、再生可能エネルギー導入の方向性そのものには賛成しつつも、その進め方には疑問を投げかけています。

双方の主張と調和への取り組み

賛成派と反対派の溝を埋めるため、各地で調和への取り組みも進められています。

例えば一部の事業者は計画段階で住民説明会を開催し、防災対策や景観保護策を提示。売電収益の一部を地域環境活動に還元する取り組みや、災害時に非常用電源を地域に提供するといった施策も見られます。

また、国は2024年から大規模太陽光発電所に住民説明会の開催を義務付け、環境影響評価の対象拡大や林地開発許可の規制強化を進めています。

こうした仕組みは、無計画な開発を防ぎつつ、再生可能エネルギー導入と地域環境保全を両立させるための重要なステップといえるでしょう。

4.中国企業との関係とエネルギー安全保障の視点

中国製パネルのシェアと価格優位性

日本国内で使用されている太陽光パネルの多くは、中国企業が製造した製品です。

LONGi、JAソーラー、JinkoSolarといった大手メーカーが世界的なシェアを持ち、コスト面でも優位であるため、メガソーラー建設のコスト削減に寄与しています。

特に初期投資を抑えたい事業者にとっては、中国製パネルの採用は一般的な選択肢となっています。

中国資本の参入事例

一部では、中国資本の企業やファンドが日本のメガソーラー事業に参入してきたケースもあります。

特に固定価格買取制度(FIT)による高い売電価格が設定されていた時期には、地方の山林や遊休地が中国企業に買収され、太陽光発電所が建設される事例が報道されました。

この背景には、日本国内の土地価格や売電収益性が海外投資家にとって魅力的だったことが挙げられます。

エネルギー安全保障への懸念

こうした外国資本の参入に対しては、「日本の電力インフラが海外資本に依存するリスク」を懸念する声も上がっています。

特に、防衛上重要な拠点周辺や国境離島での土地取得については、国が重要土地利用規制法などで規制を強化しています。

エネルギーは国家の基幹インフラであるため、誰が所有・管理するのかという視点が重要視されるようになっています。

今後の方向性

現在は無秩序な外国資本の参入を防ぐため、規制やガイドラインの整備が進んでいます。

また、国内製パネルの利用促進やリサイクル技術の向上も課題として取り組まれており、エネルギー安全保障と環境保全の両立を目指す方向性が強まっています。

まとめ

メガソーラー事業は、温室効果ガス削減やエネルギー自給率向上といった地球規模の課題解決に大きく貢献できる一方で、森林伐採による生態系破壊や土砂災害リスク、景観の喪失といった地域レベルの問題も抱えています。

特に奈良県平群町や山梨県北杜市で見られたように、開発の進め方や立地によっては地域住民の強い反発を招くことも少なくありません。

こうした対立を解消するには、環境影響を最小化する立地選定、耕作放棄地や工業用地の活用、住民との早期かつ丁寧な対話が不可欠です。

国や自治体も環境影響評価や住民説明の義務化など制度を整備し、無秩序な開発を防ぐ方向へと動いています。

最終的には、再生可能エネルギーの推進と自然環境の保全を両立させることが重要です。

各地域で得られた経験や教訓を共有しながら、地域社会と調和する持続可能なメガソーラー事業を目指すことが求められています。

コメント