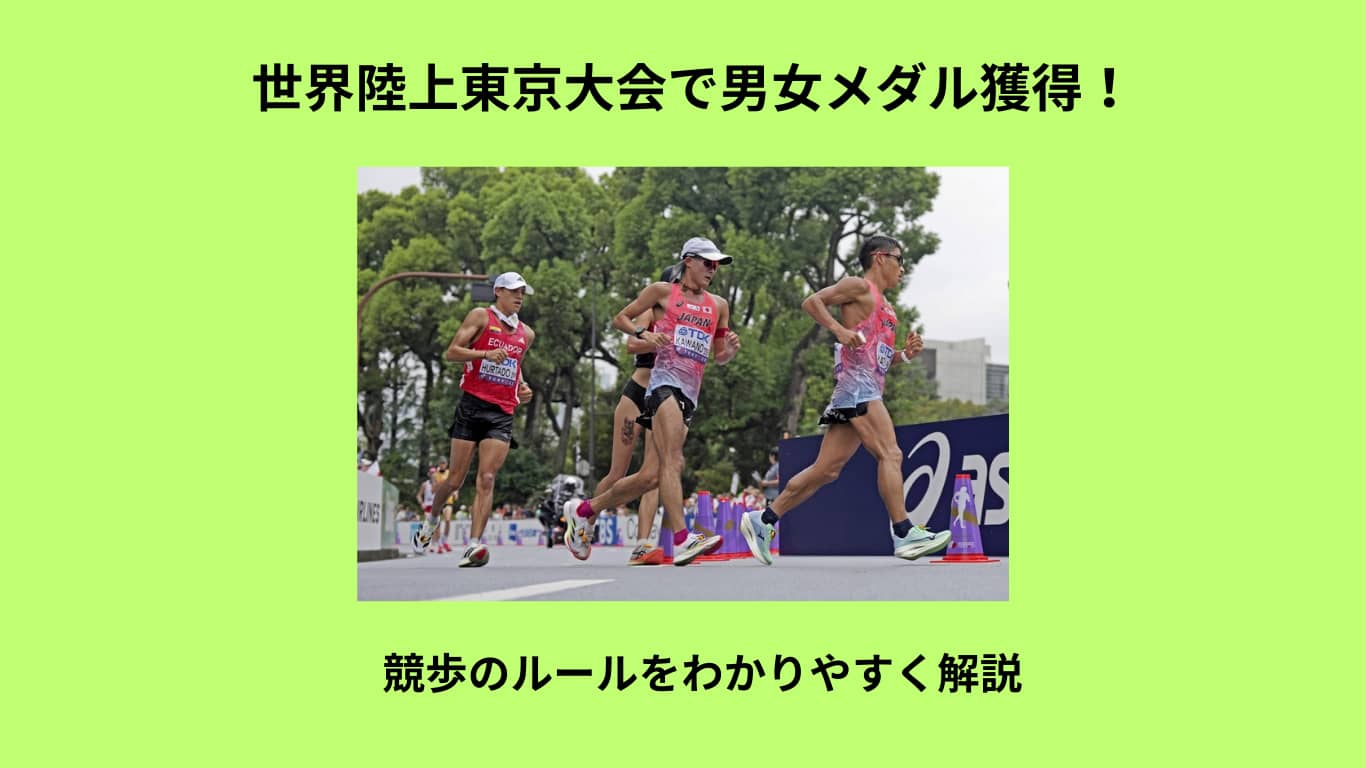

2025年の世界陸上東京大会では、日本代表が男女そろって競歩でメダルを獲得しました。

競歩は「陸上の中でも特殊なルールを持つ種目」として知られていますが、「普通のマラソンと何が違うの?」「違反ってどうやって判断されるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、競歩の基本ルールをわかりやすく解説し、大会での日本選手の快挙とともに魅力をお伝えします。

競歩とはどんな競技?

競歩は長距離を「歩いて」スピードを競う種目です。ただし普通の散歩とは異なり、走ってはいけないという厳しいルールが課されています。

トップ選手の歩行速度は時速15km以上にも達し、見た目は走っているように見えるほど。体力とテクニックを両立させた高度な競技なのです。

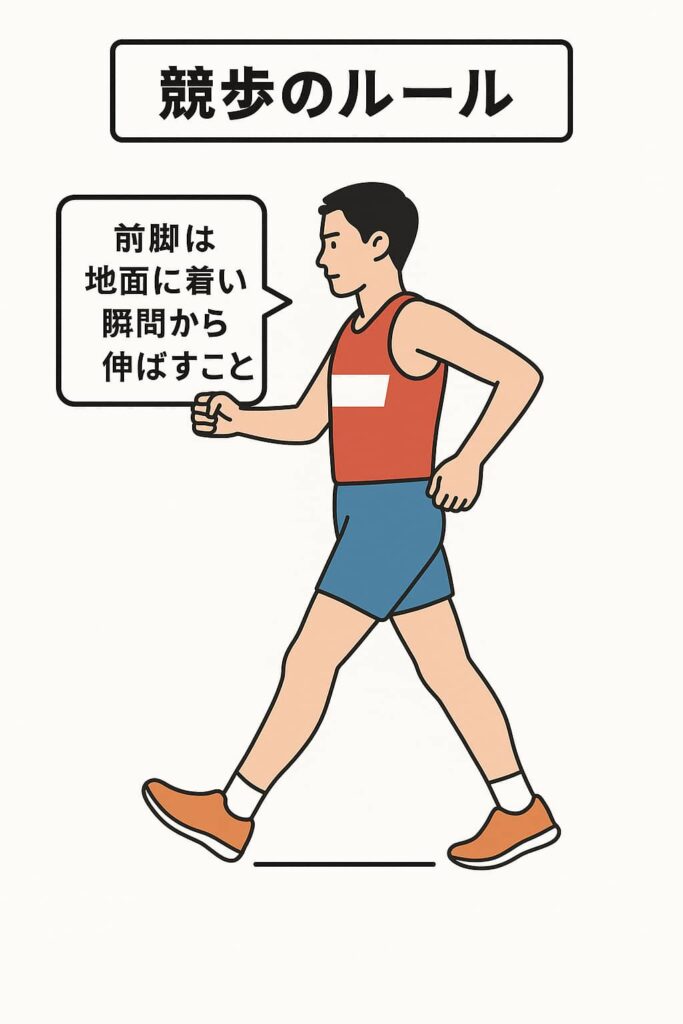

競歩のルール

常に片足が地面についていること

前脚は地面に着いた瞬間から伸ばすこと

審判と警告のシステム

- 警告(△)

- レッドカード(×)3枚で失格

- ピットレーン待機ルールあり

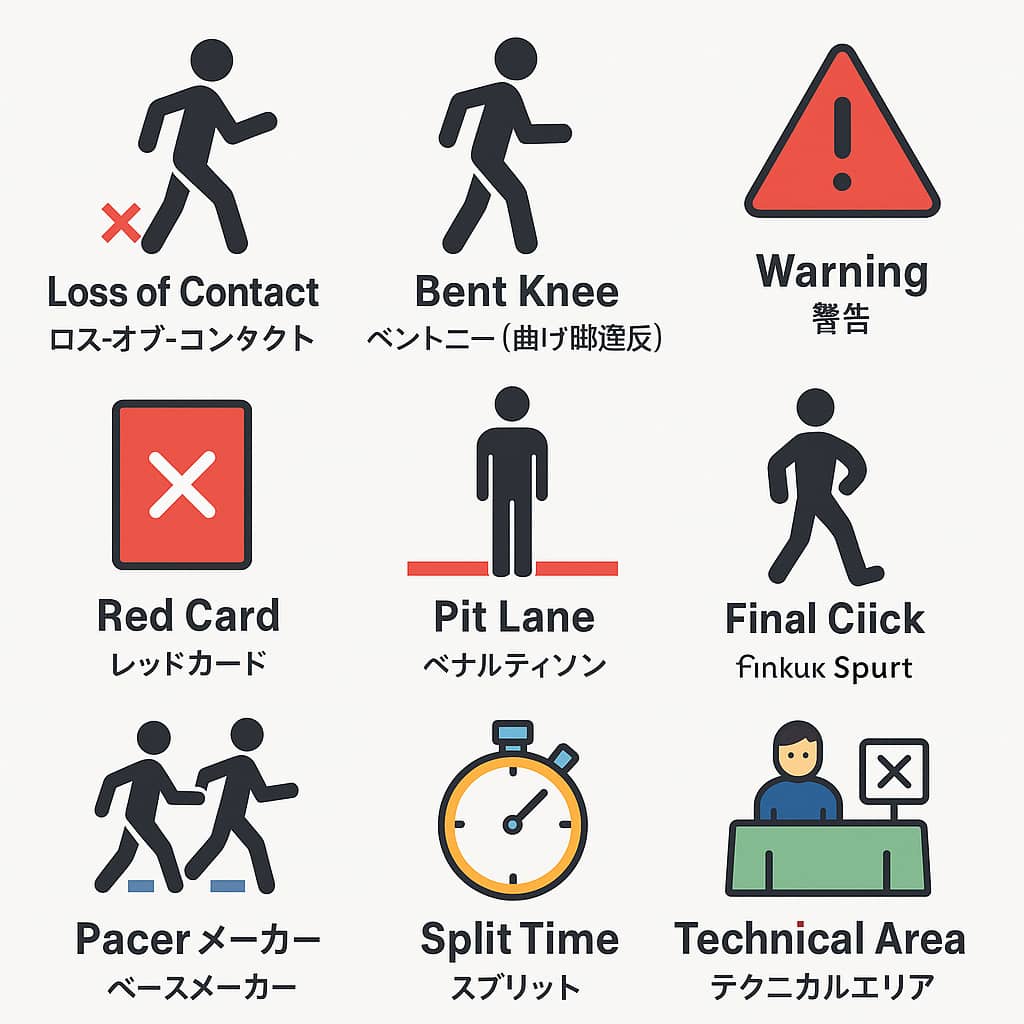

競歩用語集(観戦のお供に)

- ロス・オブ・コンタクト(Loss of Contact)

両足が同時に地面から離れてしまう違反。走っていると判定されます。 - ベントニー(Bent Knee/曲げ脚違反)

前脚が地面に着いた瞬間からまっすぐ伸びていない違反。 - 警告(Warning/△マーク)

審判が「違反の可能性あり」と選手に示す注意信号。 - レッドカード(Red Card/×マーク)

審判が違反と判断したときに発行される。3枚集まると失格。 - ジャッジペーパー(Judge’s Paper)

各審判の判定が集計される用紙。失格の可否がここで決まる。 - ペナルティゾーン(Pit Lane/ピットレーン)

軽微な違反の累積により、一定時間(20km=2分、35km=5分)立ち止まって待機する場所。 - ペースメーカー(Pacer)

他選手の目安になる速さで歩く役割の選手。違反せずに高いリズムを維持するのが重要。 - スプリット(Split Time)

区間ごとの通過タイム。ペース配分を見る目安。 - ラストスパート(Final Kick)

ゴール前で一気に加速する場面。フォームが崩れやすく、違反を取られやすいので要注意。 - テクニカルエリア

審判や役員が配置されているエリア。ここで違反や警告が確認されます。

世界陸上東京大会での日本選手の快挙

日本選手の成績まとめ(例)

| 種目 | 選手名 | 順位 | タイム | 国 |

|---|---|---|---|---|

| 男子35km競歩 | 勝木隼人 | 🥉 3位 | 2時間29分16秒 | 日本 |

| 女子20km競歩 | 藤井菜々子 | 🥉 3位 | 1時間28分15秒 | 日本 |

競歩とマラソンの違い

| 項目 | 競歩 | マラソン |

|---|---|---|

| 動作ルール | 常に片足接地・膝を伸ばす必要あり | 制約なし |

| 平均速度 | 時速13〜15km | 時速18〜20km |

| 失格要因 | フォーム違反 | 途中棄権 |

| 観戦の魅力 | 技術と判定の駆け引き | スピードと持久力 |

SNSでの反応まとめ

「歩いてるのに走ってるみたい!日本人すごい!」

「男女そろってメダルって快挙だよね👏」

「競歩って地味だと思ってたけど、知れば知るほど面白い」

観戦ガイド:ここを見れば競歩が楽しい!

- 足元に注目!

- フォームの美しさを比較

- ペースチェンジの瞬間

- 警告ボードの確認

- 最後の粘り

観戦時のQ&A

Q1. 「走ってるように見えるけど違反じゃないの?」

A. 人間の目には走っているように見えても、審判が「両足が同時に地面から離れていない」と判断すれば違反にはなりません。トップ選手はギリギリのフォームで速さを出しています。

Q2. 「違反はどうやってわかるの?」

A. 専門の審判が目視で判定します。最近では映像技術を補助的に使うこともありますが、基本は審判の経験と目が頼りです。

Q3. 「ペナルティゾーン(ピットレーン)って何?」

A. 軽微な違反を繰り返した場合、コース脇で一定時間立ち止まらなければなりません。時間ロスが大きく、メダル争いに直結する緊張感のあるルールです。

ペナルティゾーンの待機時間は

- 20km競歩(男女)

→ 2分間 の待機 - 35km競歩(男女)

→ 5分間 の待機

- 違反でレッドカードを 3枚受けた時点で失格 ですが、

「まだ失格に至らないが違反が重なった選手」に科されるのがペナルティゾーンです。 - 待機中は競技場やコース脇の指定エリアに入り、時間が経過すると再びレースに戻れます。

- たった2分・5分でも、トップ争いでは決定的な差につながり、メダル獲得を左右する重要な制度です。

Q4. 「なぜ日本は競歩が強いの?」

A. 専門コーチや合宿体制が整っており、テクニックの習得や長距離耐性を高める環境があるからです。また学生時代から競歩を選ぶ選手も多く、層の厚さが強さにつながっています。

まとめ

世界陸上東京大会で男女そろってメダルを獲得した競歩。

ルールを知ったうえで「足の接地」「警告ボード」「ラストのスパート」を観ると、観戦の面白さが格段にアップします。さらにQ&Aで疑問を解消しておけば、初心者でも一気に競歩ファンになれるはずです。

競歩の歴史と日本の名選手紹介

競歩の歴史

- 19世紀イギリスの「プロフェッショナル・ウォーキング」がルーツ。

- 1908年ロンドン五輪から正式種目に。

- 五輪では20kmと50km(現在は35kmに短縮)などが実施され、世界的に人気の高い長距離種目となりました。

日本の競歩の歩み

- 日本では戦後から徐々に普及し、1980年代以降に世界大会への出場が増加。

- 2000年代以降は強化体制が整い、オリンピックや世界陸上で数多くのメダリストを輩出。

日本の名選手

- 山西利和(やまにし としかず)

世界陸上2019ドーハ・2022オレゴン 20km競歩で金メダルを獲得した第一人者。 - 谷井孝行(たにい たかゆき)

ロンドン五輪50km競歩で6位入賞。長距離の日本代表を支えた存在。 - 川崎真裕美(かわさき まゆみ)

女子競歩の先駆者。国際大会で活躍し、日本女子の地位向上に貢献。 - 藤井菜々子(ふじい ななこ)

東京五輪20km競歩代表。若手ながら安定感あるレースで注目される。

まとめ

世界陸上東京大会で男女そろってメダルを獲得した競歩。

ルールを知り、歴史や名選手を振り返ることで、日本の競歩の強さが偶然ではなく積み重ねの成果であることがわかります。これからも新たな世代の台頭に期待しつつ、観戦を楽しんでいきましょう。

コメント