長野県箕輪町で、ツキノワグマの目撃件数が昨年度の19件から、今年はわずか9件へと半減しました。

山里に暮らす私たちにとって、クマとの遭遇は命に関わる重大な不安…。

ですが今、駆除に頼りすぎない“共存型”の獣害対策「ゾーニング」が成果を上げています。

本記事では、

- 目撃減少の背景と地域の取り組み

- 「ゾーニング」とは何か?図解で解説

- 成功と安全確保の裏にある課題

- SNSでの声と今後の展望

を、一般市民の視点からわかりやすくまとめました。

「熊が来ない町づくり」のヒントが見えてきます。

はじめに

箕輪町で起きたクマ目撃減少の背景

長野県箕輪町では、ツキノワグマの目撃件数が去年の19件から、今年は9件へと大きく減りました。クマが農地に迷い込み、誤って罠にかかってしまうケースも少なくなっています。

これまで、山あいの地域では「クマを見た」「畑を荒らされた」といった話は珍しくありませんでした。しかし今年は、「あれ、クマを見なくなった?」という声が増えているのです。

背景にあるのは、地域住民と行政が一体となって進めた取り組みです。

たとえば、藪を刈って見通しを良くしたり、落ちた果実を片付けたり、クマを呼び寄せないちょっとした工夫が続けられています。こうした地道な対策が、地域の安心につながり始めています。

共存型獣害対策「ゾーニング」への注目

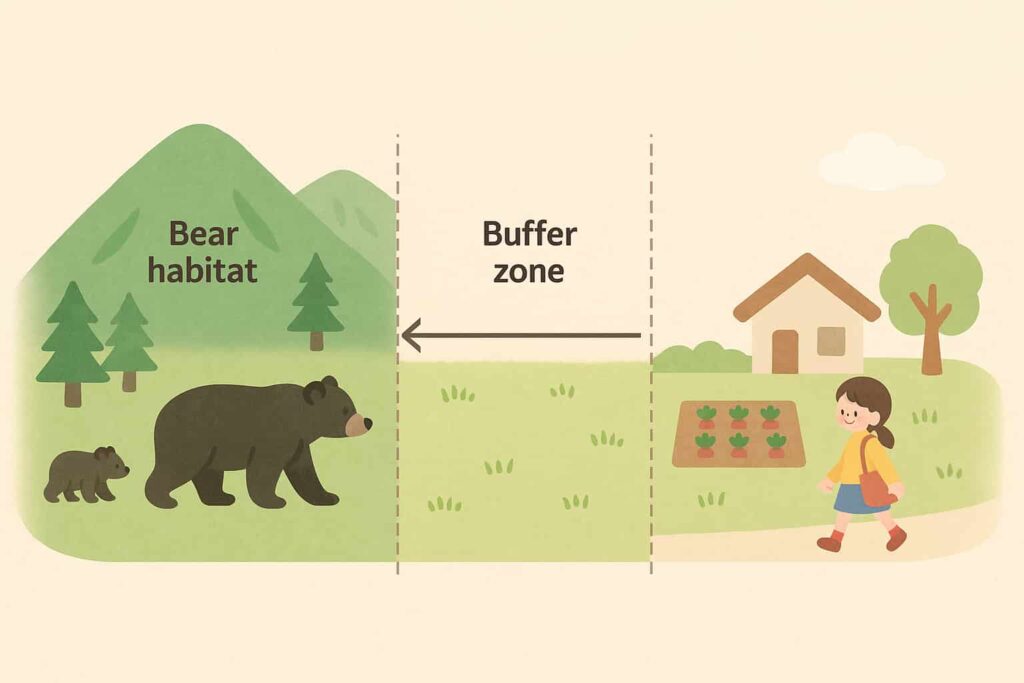

クマを完全に排除するのではなく、適切な距離を保ちながら暮らす方法として注目されているのが「ゾーニング」です。

これは、クマが暮らす山の領域と、人間が暮らす生活圏の間に「緩衝帯」をつくる考え方です。

境界がはっきりすることで、クマが麓へ降りてきにくくなり、人が誤ってクマの生活域に入り込む危険も減らせます。

箕輪町は今年、このゾーニングを本格的に導入しました。

その結果、クマとの遭遇の可能性が低くなり、誤捕獲も激減。

「共存」という言葉が、少しずつ現実味を帯びてきています。

ただし、この取り組みが本当に長く続けられるのか、どこまで効果が広がるのか――気になる点もまだ残ります。これから詳しく見ていきましょう。

1.熊の出没と誤捕獲の現状整理

目撃件数と誤捕獲が大幅減少

箕輪町では、昨年度は19件のクマ目撃情報が寄せられていましたが、本年度は9件と半分以下になりました。

さらに、シカ用の罠に誤ってクマがかかってしまう「誤捕獲」も、17頭から3頭へ大きく減りました。

たとえば、これまで「朝、畑に行こうと外に出たらクマと鉢合わせした」というような危険な状況も報告されていました。しかし今年は、そうした不安の声がかなり少なくなっています。

数字の上でも、住民の体感としても、「クマに出くわす心配が減った」という実感が広がっているのです。

地域協力と行政対応の評価

数字の改善には、地域全体の取り組みが欠かせませんでした。

自治会が中心となって藪を刈ったり、畑周りに落ちたリンゴを片付けたり、住民一人ひとりが危険な状況を作らないよう工夫しているのです。

行政側も、補助金を出して草刈りを支援したり、クマが近づきにくい環境作りを後押ししています。

「町役場がやってくれるから大丈夫」ではなく、地域ぐるみで地道に続けてきたことが成果につながっています。

広域連携が必要とされる理由

一方で、クマは自治体の境界を簡単に越えてしまう動物です。

箕輪町だけが対策しても、隣の町からクマが移動してきたら、また被害が増える可能性があります。

町長も「県全体で取り組む必要がある」と話しており、広い範囲で共通の対策を行うことが、長期的な安全につながると考えられています。

つまり、今回の良い結果を一時的なものにしないためにも、周辺地域と協力しながら、継続的に取り組むことが欠かせないのです。

2.ゾーニングとは何か

生活圏と生息域を分ける仕組み

ゾーニングは、ざっくり言うと「ここから先は人の暮らしの場」「ここから上はクマの生活の場」と線引きする考え方です。

たとえば、家や通学路、畑が並ぶ“生活圏”の外側に、草刈りや見通し確保をした“緩衝帯”をつくり、その先を“山側(クマの生息域)”とします。

人は緩衝帯より内側で暮らし、クマは緩衝帯より外側にとどまる――そんなイメージです。

具体例としては、

- 通学路やバス停の周りは茂みを減らして死角をなくします。

- 住宅地の端に、草丈を低く保つ帯状のスペースを確保します。

- 小川や農道など、クマが“通り道”にしやすいラインを確認して、見通しを良くします。

といった工夫を組み合わせます。

境界をはっきりさせるだけでも、クマが里へ入りにくくなり、人もむやみに山際へ入り込まなくなります。

緩衝帯づくりと誘引物除去の効果

緩衝帯は「見える・気づける」場所にするのが基本です。腰まである草を膝下まで刈るだけでも、夜明けや夕方に動くクマを早く見つけやすくなります。

同時に、クマを呼び寄せる“匂いの元”をなくすことも重要です。

たとえば、

- 落ちたリンゴや柿をそのままにしない(週1回の回収日を自治会で決める)

- コンポストはフタ付き・ロック付きに変更する

- 生ごみ収集日の朝まで屋外に出さない

- 畑の端に残ったトウモロコシやカボチャは早めに片づける

といった、日常の小さな工夫です。

実際、果樹地帯では「収穫後に落果を掃き集め、袋に入れて屋内保管」を徹底しただけで、夜間に庭へ来る動物が減ったという声もあります。

緩衝帯×誘引物対策がそろうと、クマが“わざわざ降りる理由”が薄れ、遭遇自体が起きにくくなります。

住民参加による維持管理体制

ゾーニングは一度作って終わりではなく、「続ける」ことが肝心です。そこで無理のない役割分担が効いてきます。

例として、

- 月1回の共同草刈り:高齢世帯は“見回り係”、若い世帯は“刈り手”など役割で参加します。

- 落果回収の当番制:通学路沿いの果樹の下だけでも“曜日固定”で掃除します。

- LINEや掲示板での見回り共有:草が伸び始めた場所や、匂いが強い残渣(ざんさ)の報告をします。

- 学校・PTAと連携:子ども向けの“山際に近づかないルール”を周知します。

- 農家と非農家の橋渡し:電気柵の通電確認を散歩のついでにチェックします。

といった、小さな仕組みを積み重ねます。

「専門の人に任せる」だけでは人手が足りず、季節ごとの手入れが遅れがちです。

日常の家事や通勤・通学の“ついで”でできる作業を増やすことが、ゾーニングを長く維持するコツになります。

3.成功の一方で残る課題

維持コストと担い手不足

ゾーニングの要は「手入れを続けること」です。ところが、草は季節ごとに伸び、落果は毎日出ます。

実際には、刈払機の燃料代や刃の交換費、集めた落果や刈草の処分費など、細かな出費が積み重なります。自治会の共用機材が古く、修理のたびに予算が圧迫されるケースもあります。

さらに、作業の中心になっているのは高齢の住民で、「夏場の炎天下の草刈りはきつい」という声は少なくありません。

無理なく続けるために、たとえば以下のような工夫が現実的です。

- 作業を“45分+休憩15分”など短時間の枠に区切ります。

- 草刈りは早朝か夕方に集中し、真夏は回数を増やして1回あたりを軽くします。

- 町内会費やふるさと納税で“刈払機の共同更新費”を積み立てます。

- 学校や企業のボランティアデーを年1回でも設けます。

“がんばり続ける”ではなく、“がんばらなくても続く仕組み”に変えることが、長期運用の鍵になります。

生態・環境変化によるリスク

どれだけ対策しても、自然側の条件が変われば出没は増えます。

たとえば、ドングリが不作の年は、クマがエサを求めて里へ降りやすくなります。台風後や長雨の年は、山の実りが偏ることもあります。

こうした“年ごとの揺れ”に備えるには、次のような現実的な手順が役立ちます。

- 9〜10月は“落果の回収頻度を倍”にします(週1→週2)。

- 小学校の通学路は、秋だけ見回りを毎日化します。

- 収穫後の畑に残る作物(カボチャ、トウモロコシなど)は早めに片づけます。

- 目撃が増えたら、緩衝帯の「草丈上限」をいったん“膝下”から“足首”まで下げます。

自然条件は人の力では変えられませんが、“人の段取り”は変えられます。季節ごとに強化メニューを用意しておくと、急な増加時も対応しやすくなります。

SNSから見える中立的な声と期待

SNSをのぞくと、極端な賛否だけではない、生活に根ざした声が多く見られます。

- 「子どもの通学路の草が短くなって安心。草刈りの人にありがとうと言えた」

- 「果樹の落果を拾うだけでも違う。近所で“落果デー”を決めたら楽になった」

- 「駆除だけでなく、人側の“片づけ”や“見える化”が効くのは納得」

一方で、現実的な課題を示す声もあります。

- 「草刈りの人手が足りない。若い世代の参加が細い」

- 「道具の置き場と管理が大変。共有倉庫のカギ管理で毎回バタつく」

これらの声から見えてくるのは、“完全な正解はない”けれど、“小さな工夫の積み重ねは確かに効く”という手応えです。

ゾーニングは、特別な技術よりも、地域の段取り力と続ける仕組みづくりがものを言います。

まとめ

箕輪町では、生活圏と山の生息域のあいだに緩衝帯を設け、落果や生ごみなど“匂いの元”を減らす――この地道な組み合わせで、クマの目撃と誤捕獲が大きく減りました。

要するに、「駆除一辺倒」ではなく、人の暮らし側の段取りを整えることで、そもそもの遭遇機会を減らせたわけです。

一方で、この仕組みは“作って終わり”では続きません。草は伸び、季節で実りは変わり、人手も入れ替わります。高齢化や費用、ドングリ不作年といった現実の壁に備え、無理なく回せる体制づくりが欠かせません。

実践の要点はシンプルです。

- 緩衝帯は「見える・気づける」状態を維持(草丈ルール、月1清掃)

- 誘引物は“置かない・残さない”(落果回収日、生ごみ保管)

- 当番・共有ツールで“続けやすく”(短時間枠、連絡網、共同機材)

- 季節で“強化メニュー”(秋は回収頻度倍、通学路の見回り増)

- 広域で“足並み”(隣接自治体・学校・企業ボランティアと連携)

結局のところ、ゾーニングは特別な技術よりも、地域の日常の工夫が要です。

暮らしと自然の距離をほどよく保つ――その小さな積み重ねが、安全と共存の両立を現実のものにしていきます。読んでくださってありがとうございました!

コメント