2025年9月1日、改正鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(改正鳥獣保護法)が施行されました。

最大の注目点は、新たに導入された 「緊急銃猟制度」 です。これにより、クマやイノシシが人の生活圏に出没し、住民の生命に危険が及ぶ恐れがある場合、市町村が主導して猟銃による迅速な捕獲が可能となりました。

背景には、近年相次ぐクマの市街地出没や、人身被害の過去最多更新があります。

本記事では、改正のポイント、自治体の対応準備、ハンター不足や報酬問題、さらに「クマを殺すな」という批判への対応までをわかりやすく解説します。

改正鳥獣保護法「緊急銃猟制度」とは?

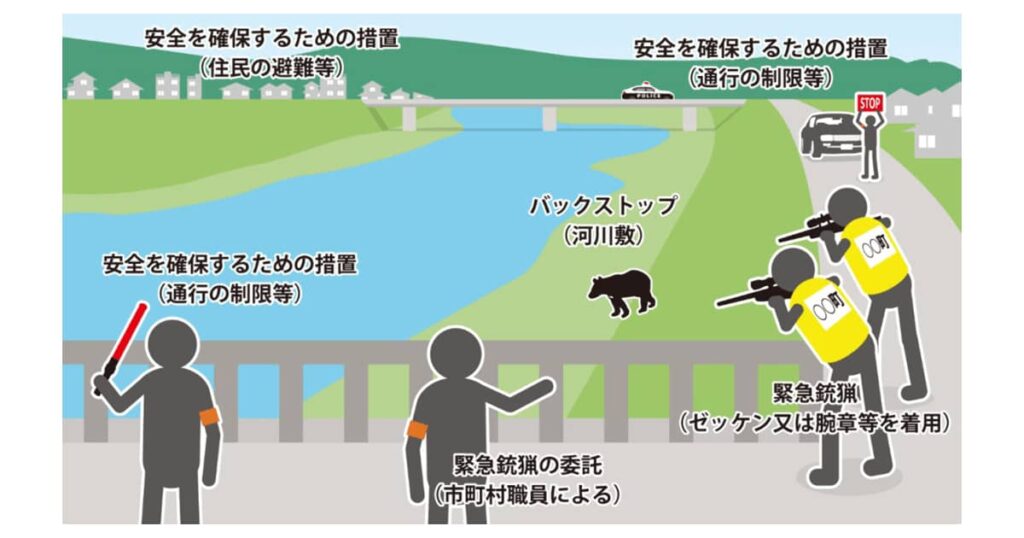

施行日:2025年9月1日 より、新たに導入された制度で、人の生活圏にクマやイノシシが出没し、住民への被害が切迫していると判断される場合、市町村長の判断で迅速に猟銃を使った捕獲(銃猟)が可能になる仕組みです。従来よりも柔軟で迅速な対応ができるようになっています。

改正の背景

ここ数年、ツキノワグマやヒグマ、イノシシの出没件数が増加し、人身被害は過去最多を記録しました。

従来、住宅地や市街地では猟銃の使用が法律で厳しく制限されていたため、迅速な対応が難しいケースがありました。

そこで新たに「緊急銃猟制度」が設けられ、市町村が安全を確保したうえで、銃を使った捕獲を実施できるようになったのです。

緊急銃猟制度のポイント

実施に必要な4つの条件

市町村長が「緊急銃猟」を実施するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- クマやイノシシが 人の生活圏に侵入している、またはその恐れが大きいこと。

- 人命や身体への危害を防ぐため、緊急の対応が必要であること。

- 銃以外の方法では迅速かつ的確な捕獲が困難であること。

- 住民や第三者に銃猟に関する危害の恐れがないこと。

自治体の対応準備と支援体制

1. 環境省が策定した“緊急銃猟ガイドライン”

- 目的と内容

市町村が制度を正しく運用し、安全かつ円滑に“緊急銃猟”を実施できるよう、「事前準備から捕獲後の対応まで」を図解や事例とともに詳細に解説しています。ガイドラインでは、実施判断、安全対策、作業の流れ、原状回復など各段階での留意点も示されています。

ガイドライン作成にあわせ、自治体職員向けの説明会や研修会の実施が予定・進行中です。

2. 市町村が実施すべき準備項目

- 対応マニュアル(制度の流れ・役割分担など)

- 訓練・研修の実施(関係機関との合同訓練も含む)

- 備品の整備(安全装備、通信機器、照明など)

- 「捕獲者」や都道府県の応援体制の確保

- マニュアル・人員・備品・保険等への財政支援の活用意向

3. 国からの支援:交付金・予算措置

- 指定管理鳥獣対策事業交付金 や 特別交付税措置 を活用し、マニュアル整備・訓練・保険料などの費用負担を軽減可能。

- ハンター等の雇用支援

市町村では、緊急銃猟に対応する人材(ハンターなど)を会計年度任用職員として採用する人件費にも交付金が充てられます。 - 自治体主催の訓練や研修会の費用支援としても活用可能です。

4. 保険制度などのリスク対応

- 物損補償の仕組み

緊急銃猟に伴い、万一の建物や車両への物損が生じた場合、市町村長が補償する枠組みがあります。 - 民間保険加入の促進

環境省が加入費(保険料)の補助を提供し、東京海上日動では「緊急銃猟時補償保険」を提供。100以上の自治体が加入意向を示しています。

概要表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 研修・ガイドライン | 環境省作成のガイドラインに基づく職員向け説明会・研修 |

| 自治体側の準備 | マニュアル作成/訓練実施/備品整備/連携体制構築 |

| 財政支援 | 交付金や特別交付税で費用負担を支援 |

| 雇用支援 | ハンターなどを任用職員として採用可能に |

| 補償・保険 | 市町村賠償+保険加入によるリスク対応体制 |

自治体は、「緊急銃猟制度」が現場で安全かつ適切に機能するよう、ガイドラインに基づく研修や訓練、備品整備、連携体制構築といった準備を進めています。

同時に、国からの財政支援(交付金・税措置)や、物損補償の仕組み、保険導入によって制度の実践的な受け皿が形作られている状況です。

ハンター高齢化と報酬問題 ― 制度だけでは解決できない課題

緊急銃猟制度が始まったとはいえ、実際に出動するのは狩猟免許を持つハンターや有害鳥獣捕獲の担い手です。

ところが、現在のハンターの平均年齢は60歳を超えており、高齢化が進んで若い担い手が不足しています。

さらに問題となっているのが、報酬の低さです。

自治体から支払われる捕獲報酬は、シカやイノシシの場合で数千円〜1万円前後、クマでも2〜3万円程度とされるケースが多く、命の危険を伴う仕事に見合っていないのが現状です。

特に「緊急銃猟」の場面では、住宅街や市街地での対応となり、発砲のリスクや住民へのプレッシャーも大きいにもかかわらず、十分な補償体制が整っていないと指摘されています。

対応策の方向性

この課題に対し、国や自治体では次のような取り組みが検討・実施されています。

- 報酬・補償の拡充

捕獲単価の見直しや、危険を伴う作業に対する保険制度の整備が進められています。特に緊急銃猟に関しては「危険手当」のような追加報酬や、万一の損害賠償に備えた公的補償が必要とされています。 - 若手ハンター育成

狩猟免許取得の支援、初心者講習、地域ぐるみでの「狩猟チーム」育成などにより、若手の参入を促す動きがあります。ジビエ活用を通じて「捕獲が収入につながる仕組み」を強化することも課題解決につながります。 - ICT・新技術の導入

遠隔監視カメラや自動通報システム、ドローン活用などにより、従来より少人数で効率的に捕獲活動が行える仕組みが広がっています。高齢のハンターをサポートする技術革新も期待されています。

まとめ:制度と現場のギャップをどう埋めるか

改正鳥獣保護法で「緊急銃猟制度」が導入されたことは前進ですが、現場の担い手不足や報酬の低さという課題が残されたままでは、制度が十分に機能しません。

「誰が実際に引き金を引くのか」という視点から、報酬改善・補償体制・若手育成・技術導入の4本柱で支えていくことが不可欠です。

制度を知るだけでなく、その裏側の現実に目を向けることこそ、これからの人と野生動物の共生を考える第一歩といえるでしょう。

国の主な取り組み内容

国家レベル(国)がハンターの高齢化や報酬問題などに対して、率先してどのように取り組もうとしているのか、最新の取り組みを整理しました。

1. 高齢化対策・若手育成の後押し

- 免許取得年齢の引き下げ

網猟やわな猟の免許取得年齢が、従来の20歳以上から18歳以上に引き下げられ、若年層の参入を促進しています。 - 人材育成支援・研修体制強化

「人材登録事業」による研修支援や、狩猟税の免除などの措置を通じ、担い手育成に対する制度支援を強化しています。

2. 財政的・技術的支援による制度強化

- ICT技術の普及支援

センサーカメラやドローン、遠隔監視・自動通報システムなど、捕獲業務の負担軽減・効率化を図る先端技術を国が普及させています。 - 総合的な支援策

捕獲鳥獣の適正処理やジビエとしての有効利用のため、衛生管理向上や流通支援策も講じられています。

3. 緊急銃猟制度との連携:補償と現場支援

- 報酬・補償の適正化

緊急銃猟制度に際しては、ハンターへ支払われる報酬の見直しを始め、危険を伴う業務への手当て支給や公的補償が進められています。

4. 公務員ハンターの育成検討

- 自治体公務員による捕獲体制の導入提案

高齢化が進む民間ハンターに頼り続けるのは難しいとの指摘から、自治体職員を「公務員ハンター」として育成する構想が議論されています。 - 科学的調査・公共事業化による対策強化

個体数の定期調査、バッファーゾーン整備などを公共事業として地方自治体に促し、雇用創出や地方創生との連携も期待されています。

まとめ:国はどのような方向に向かっているか

| 課題 | 国の取り組み |

|---|---|

| ハンターの参入不足・高齢化 | 若者向けの免許取得支援、人材研修の強化 |

| 危険・低報酬 | 報酬の見直し、安全対策の整備、公的補償 |

| 捕獲手法の効率化 | ICT・技術普及、ジビエ流通支援 |

| 運用主体の限界 | 公務員ハンターへの転換検討、専門職化 |

| 科学的管理の不十分 | 調査・モニタリングを公共事業化、地方創生との整合 |

国は、制度の裏側で動く“ヒト”と“技術”、そして持続可能な仕組みづくりへの対策を進めています。特に、報酬・補償の見直しやICT導入、公務員ハンター育成などの動きは、制度が現場で機能するための確かな基盤となりそうです。

「クマを殺すな」という声とどう向き合うか

緊急銃猟制度が始まっても、「殺すな」という市民の声は根強く存在します。

たしかに命を奪うことは重い選択であり、簡単に容認されるべきものではありません。

一方で、2023年度にはツキノワグマによる人身被害が過去最多となりました。

人の命を守るために「緊急の手段」として銃猟が使われる場合があるのです。

「クマを殺すな」批判の背景

- 動物愛護の観点

命を奪うことへの倫理的な反発。「人間側が山を荒らしたから出没するのでは?」という視点も強いです。 - 自然保護の観点

絶滅リスクへの懸念。特にツキノワグマは地域によって個体数が少なく、むやみに捕殺すると生態系への影響が心配されます。 - 市街地出没=駆除即決への違和感

「山へ戻す方法をもっと探せ」「銃で殺す前に追い払いを」との声もあり、即駆除が“安易”に見えることへの不信感があります。

行政・専門家の対応策

1. 「科学的管理」として説明

- 環境省や自治体は「保護」から「管理」への考え方を強調。

- 個体数調査やモニタリングを公開し、「必要最小限の捕獲」であると透明性を担保。

2. 住民安全の優先を説明

- 人身被害が過去最多を記録している事実を示し、「やむを得ない対応」であると明確化。

- 緊急銃猟制度は「発砲前に避難や安全確保を義務づける」点を強調し、無秩序な駆除ではないと伝える。

3. 共生策とセットで発信

- 里山整備・果樹や放置農地の管理・ゴミ管理など「クマを呼び寄せない環境づくり」を並行して紹介。

- 捕獲した場合でも「ジビエ利用」や「教育的活用」による命の尊重をアピール。

4. 情報公開・対話

- 捕獲実施時には経緯や理由を公開(自治体HPや記者会見)。

- 説明会や住民懇談会で「なぜ銃猟が必要だったか」を住民に説明し、批判への理解を得る。

- 科学的データの提示:個体数調査を公表し、必要最小限の捕獲であることを説明

- 共生策の推進:果樹・ゴミ・耕作放棄地の管理による出没防止

- 捕獲後の命の活用:ジビエとしての有効利用や教育資源化

- 情報公開と対話:捕獲経緯を住民に説明し、透明性を担保

つまり「殺すか殺さないか」だけの二択ではなく、安全確保と共生の両立をどう実現するかが問われています。

まとめ

2025年9月から施行された改正鳥獣保護法(緊急銃猟制度)は、増え続けるクマやイノシシによる人身被害に対応するため、市町村が迅速に銃を用いた捕獲を実施できるようにした画期的な制度です。

「住民の命を守る」ことを最優先に据えつつも、発砲に伴うリスク管理や情報公開、そして「クマを殺すな」という批判への丁寧な説明が欠かせません。

一方で、ハンターの高齢化や報酬の低さといった現場の課題も浮き彫りになっており、国や自治体は報酬改善、補償制度の充実、若手育成、ICT技術の導入といった支援策を進めています。

今後は、自治体ごとの対応体制やジビエ利用の推進など、「安全確保」と「命の尊重」の両立をいかに実現できるかが問われます。

緊急銃猟制度を単なる「駆除の仕組み」として終わらせず、人と野生動物の共生を考える第一歩として活用できるかどうか――それがこれからの大きなテーマとなるでしょう。

コメント