3時間級の話題作『国宝』と『宝島』。どちらも直木賞作家の長編原作ですが、体験はまったく別物です。

本記事では物語の焦点、編集リズム、キャスティングの効かせ方、公開環境の4軸でネタバレなしの比較レビューを実施。

読後には「自分はどちらを観るべきか」「長尺でも疲れないポイント」がはっきりわかります。

はじめに

3時間級×直木賞原作の2作をどう比較するか(テーマと狙い)

本記事は、長編原作を映画化し、いずれも上映時間が3時間級の『国宝』と『宝島』を「同じ土俵」で比べることを狙いにしています。

具体的には、①作品データ(公開日・上映時間・主要キャスト)という“事実”、②スクリーンでの体験価値(物語の焦点、編集のテンポ、キャスティングの活かし方)、③公開環境(同週の競合作・編成上の回数制約・口コミの広がり方)の3点を並べ、どこで明暗が分かれたのかを読み解きます。

たとえば『国宝』は、歌舞伎役者の半生と「喜久雄×俊介」という関係に視点を集中させ、舞台シーンや所作の積み上げがそのまま感情の山場へつながる設計です。

一方の『宝島』は、米軍統治下の沖縄という大きな歴史の流れを、複数の人物と出来事で描く群像劇。

どちらも“長さ”が武器にも壁にもなり得ます。だからこそ、同じ長尺でも「観客がどう受け取り、どこで疲れ、どこで昂ぶるか」を丁寧に見ていきます。

記事の読み方:まず“事実”、次に“体験価値”、最後に“公開環境”で整理

最初に、2作品の基本情報を表で確認します。

例として「175分/191分」「主要キャスト」「初動の動員・ランキング」といった数字を置き、議論の前提をそろえます。

次に、実際の鑑賞体験に踏み込みます。『国宝』は“二人の関係に矢印が集まる一点収束型”、“長いのに長く感じにくい編集リズム”。

『宝島』は“歴史と社会の層を積む重層型”、“情報量と熱量のバランス”といった具合に、観客目線で噛み砕いて比較します。

最後に、作品外の事情も見ます。公開週に強力な競合作が重なると、長尺作品は上映回数を確保しにくく、初動で不利になりがちです。

逆に、口コミが継続して広がれば、長尺でもロングランへ転じられます。本記事はこの順で読めば、「内容の作り」と「外部環境」の両輪から、ヒットと苦戦の理由がすっきり整理できる構成になっています。

1.比較サマリー(まず“事実”)

作品データの整理:公開日・配給・監督/原作・上映時間・主要キャスト

まずは2作品の基本情報です。比べやすいように、要点だけを同じ並びでそろえます。

公開日/配給:2025年6月6日・東宝

監督/原作:李相日/吉田修一(直木賞作家)

上映時間:175分(PG12)

主な出演:吉沢亮、横浜流星、高畑充希、渡辺謙

ひとこと把握:歌舞伎役者の半生を軸にした人間ドラマ。視点は「喜久雄×俊介」の関係に集中。

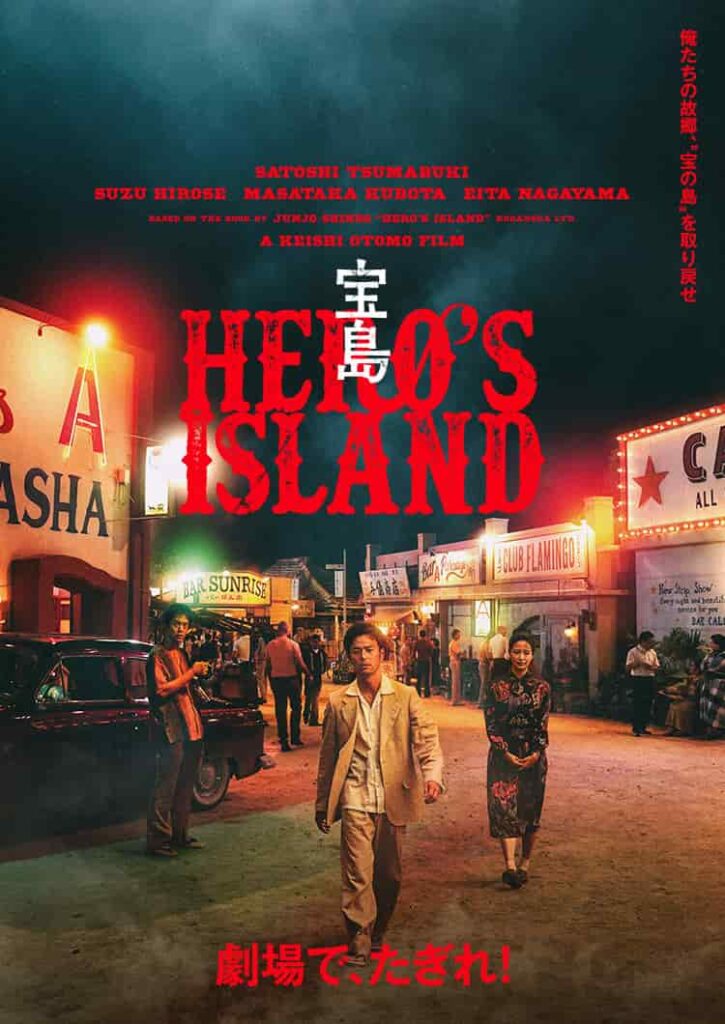

公開日/配給:2025年9月19日(配給は作品情報の参照元に準ずる)

監督/原作:大友啓史/真藤順丈(直木賞作家)

上映時間:191分(PG12)

主な出演:妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太

ひとこと把握:米軍統治下の沖縄を舞台に、複数人物が交錯する群像劇。

ポイント:どちらも「直木賞作家の長編原作 × 3時間級の長尺」という共通条件。作品の作り(一点集中か、群像か)が体験の質を分けやすい下地になっています。

初動/興行トピックの対比と、共通項・相違点の確認

初動・興行の事実

『国宝』:公開約3か月で興行収入133.3億円/動員946万人まで伸長。海外(北米)公開の話題も追い風に。

『宝島』:公開週の全国動員ランキングで7位スタート。191分の長尺ゆえ、1日あたりの上映回数が組みにくい不利も想定される船出。

共通項(前提)

いずれも長編原作の映画化で、3時間級という編成上のハンディを共有。

テーマ性が強く、口コミ次第でロングランを狙えるタイプ。

相違点(勝負どころ)

『国宝』:人物関係に焦点が収束しやすく、初見でも“入り口が広い”。編集テンポが観客の呼吸に合いやすい=満足の立ち上がりが速い。

『宝島』:歴史・社会レイヤーが厚いぶん、初見では情報量が多く間口がやや狭い。刺さると非常に深いが、体力を要する体験になりやすい。

興行面では、同週の競合作の強さと長尺ゆえの回数制約が『宝島』に逆風。

一方『国宝』は、口コミの質×継続でハンディを跳ね返したかたち。

この章の要点:数字(公開日・上映時間・初動指標)で土台をそろえると、次章の「体験価値レビュー」で見えてくる差(焦点の絞り方、テンポ、感情の収束点)がなぜ興行の明暗に接続したかを追いやすくなります。

2.体験価値レビュー(作品の作りを4軸で)

物語の「焦点距離」と没入感:一点収束型(『国宝』)vs 群像・重層型(『宝島』)

『国宝』は“誰の物語か”が最初からはっきりしています。観客は、主役の喜久雄と俊介の関係に寄り添っていれば迷いません。

たとえば、稽古場での小さな視線のぶつかり合い、舞台袖で息を整える指先、師匠の短い一言――どれも二人の距離を縮めたり離したりする一本の線につながります。線が太いので、初めて観る人でも心の置き場所が見つけやすく、長い時間でも集中が切れにくいのが強みです。

一方『宝島』は、“誰の物語か”をあえて広げます。市場のざわめき、集会の声、夜の海風――複数の人物が入れ代わり立ち代わり現れ、同じ出来事を別の角度から見せます。

面で描く映画なので、最初は情報が多く感じられても、人物同士のつながりが見えてくると、地図が立ち上がるような面白さがあります。没入の入口はやや狭いけれど、ハマると深い。ここが体験の違いです。

編集リズムと“呼吸設計”:長尺を推進力に変える工夫はどこにあるか

『国宝』は「静かに溜めて、要所で一気に解放する」作りです。

舞台の所作をじっくり見せる場面では間合いを大切にし、次の瞬間には太鼓の音や役者の踏み込みで空気を切り替える。場面の切り替えはわかりやすく、感情の流れが途切れません。

“長いのに長く感じない”と言われやすいのは、観客の呼吸が自然と映画の呼吸とそろうからです。

『宝島』は時代の移り変わりや場所の行き来が多く、説明よりも体感を優先します。

年代を示す文字や風景の変化で観客に察してもらう場面が多いぶん、序盤は追いかける体力が要ります。

ただ、中盤以降に“点”がつながりはじめると、場面の積み重ねが重みに変わります。長さがそのまま地層の厚みになるタイプです。

キャスティングの“矢印設計”:関係性の収束点と感情の乗せ方

『国宝』は主演二人の矢印が常に互いへ向かう設計です。

舞台上の競い合いも、私生活のすれ違いも、最後は“二人の物語”に収束します。脇を固める人物(家族、師匠、座組の仲間)は、その矢印を太くする役割に徹するので、観客の感情も自然と一点に集まります。

『宝島』は主役級がそれぞれ別方向にも矢印を伸ばす設計です。

家族、仲間、故郷、そして社会。誰か一人に感情を乗せ切るというより、“この選択は正しかったのか?”と複数の立場で考えさせるつくり。

結果として、泣きどころ・熱くなるポイントが観客ごとに分散しやすく、語り合いが生まれやすいのが持ち味です。

3.公開環境とマーケ要因

タイミング/競合作の影響:同週対抗馬と週末ランキングの読み解き

上映のタイミングは、長尺作品ほど結果に直結します。

たとえば『宝島』の公開週は、家族客や若年層を強く吸引する大型アニメが同時期に並ぶタイミングでした。観客の「まず1本」を巡る競争で、入口の広い作品に人が流れやすく、191分の重厚作は初動で不利になりがちです。

一方『国宝』は、口コミが週をまたいで育ちやすい時期に公開され、平日レイトや週末の“2本目需要”(日中に1本観た人が、夜にもう1本選ぶ動き)を取り込みました。

さらに、舞台シーンの臨場感が話題化しやすく、SNSで「劇場で観る価値」が広がったことが来場理由を後押し。公開日の“並び”と、その後の話題の伸びが明暗を分けた格好です。

長尺ゆえの編成制約と口コミ戦略:回数の壁をどう超えるか

映画館の営業時間を仮に「9:00〜23:00」とすると、175分の『国宝』は1スクリーンあたり最大4回前後、191分の『宝島』は3回前後が現実的な目安です(清掃・入替時間を含む)。この差は、初動の座席供給に直撃します。加えて、IMAXやプレミアムスクリーンは枠が限られ、1本が長いほど編成は窮屈になります。

長尺の壁を越えるには、“観る理由”を具体化した口コミが鍵です。

『国宝』は「所作と音に震えた」「二人の関係が刺さる」といった体感の言語化が拡散し、レイトショーや2週目以降の伸びにつながりました。

『宝島』は「歴史と人の物語をじっくり感じたい人向け」「観たあと語りたくなる」というターゲットを明確にした口コミが積み上がるかどうかが勝負。

宣伝面でも、鑑賞後に読みたくなるパンフ内容の充実や、舞台となる地域のミニシアター連携企画など、ロングラン前提の施策が効いてきます。

誰にどちらを勧めるか:一言レビューとペルソナ別のおすすめ

- 感情を一本の線で味わいたい人(没入派)

→ 『国宝』

一言レビュー:「二人の矢印が交わるだけで胸が熱くなる。長さは熱の貯金。」

観やすい時間:レイトショー/静かな午前の回。集中して観たい人向き。

同行者の相性:演劇・ダンス・音楽が好きな人、表現の“所作”に関心がある人。 - 観たあと語り合いたい人(考察派)

→ 『宝島』

一言レビュー:「人と社会の間に立つ揺らぎが心に残る。長さは地層の厚み。」

観やすい時間:余裕のある午後の回。終映後にカフェで話す時間を確保。

同行者の相性:歴史や社会問題に関心がある人、複数視点の群像劇が好きな人。 - 家族・カップルでの“外れない1本”を探している人(間口重視)

→ まずは『国宝』。初見の導線がわかりやすく、満足の立ち上がりが速い。

→ 深掘り派は『宝島』へハシゴ。後日あらためて一人で再鑑賞もおすすめ。

使い分けのコツ:時間が限られた週は『国宝』で“体験の確度”を取りに行き、ゆとりのある週末は『宝島』で“語りの余韻”を持ち帰る。長尺2本は時間設計こそ最大の贅沢です。

まとめ

『国宝』と『宝島』は、どちらも“長編原作×3時間級”という同じ土俵に立ちながら、体験の設計と公開環境の違いで明暗が分かれました。

前者は「二人の物語」に矢印を集める一点収束型で、長尺が推進力に変わるつくり。後者は歴史と人々を面で描く群像型で、情報量の厚みが魅力になる一方、初動のハードルは上がりやすい。

編集と音の“呼吸”は、長尺の成否を決めます。『国宝』は溜めと解放が明快で「長いのに長く感じない」。『宝島』は点描の積み重ねが中盤以降に効き、終盤で地層のような重みを生む——観る側に「時間の余白」を用意すると満足度が伸びます。

編成の現実も無視できません。175分は1日4回前後、191分は3回前後というざっくり目安が、初週の座席供給とランキングに直結します。

だからこそ、“観る理由を言葉にした口コミ”が鍵。『国宝』は「所作に震えた」「二人が刺さる」と体感が共有され伸び、『宝島』は「語りたくなる歴史と人の物語」とターゲットを明確にすることでロングランの芽が出ます。

観客側の使い分けはシンプルです。短時間で確度高く満足したい日は『国宝』、観たあと語り合う余白を持ち帰りたい日は『宝島』。

レイトショーで集中して『国宝』、午後のゆとり枠で『宝島』——スケジュール設計が体験の質を底上げします。

要するに、長編×長尺で勝つ道筋は三つ。

①主軸の一点化(観客の心の置き場所をつくる)、②呼吸設計(溜めと解放で時間感覚を整える)、③口コミの質×継続(誰に刺さるかを具体的に言語化する)。この三点がそろえば、3時間は“壁”ではなく“価値”になります。

ここまで読んでくださってありがとうございます!同じ長編作品でも「いつ・誰と・どんな気分で」観るかで感想はガラッと変わりますよね。みなさんの“ベストな時間設計”も、ぜひコメントで教えてください。映画館でまたお会いしましょう!

コメント