2025年2月、北九州市の学校給食をめぐって「ムスリム専用の給食が始まった」という情報がSNSで拡散し、大きな騒動となりました。

実際には、卵や牛乳などアレルギー対応の一環として提供された「にこにこ給食」が誤解されたもので、市には1000件以上の苦情が寄せられたといいます。

さらに「酢豚を酢鶏に変更した」といった工夫も一部取り入れられており、「宗教対応なのか?」「教育委員会の判断は?」と市民の間で議論が広がりました。

この記事では、この騒動の経緯や教育委員会の説明、そして市民の視点から感じた課題についてまとめていきます。

はじめに

誤情報拡散で注目された「ムスリム給食」

2025年2月、北九州市の学校で提供された「にこにこ給食」が、SNS上で「ムスリム対応の特別給食」として誤って広まりました。

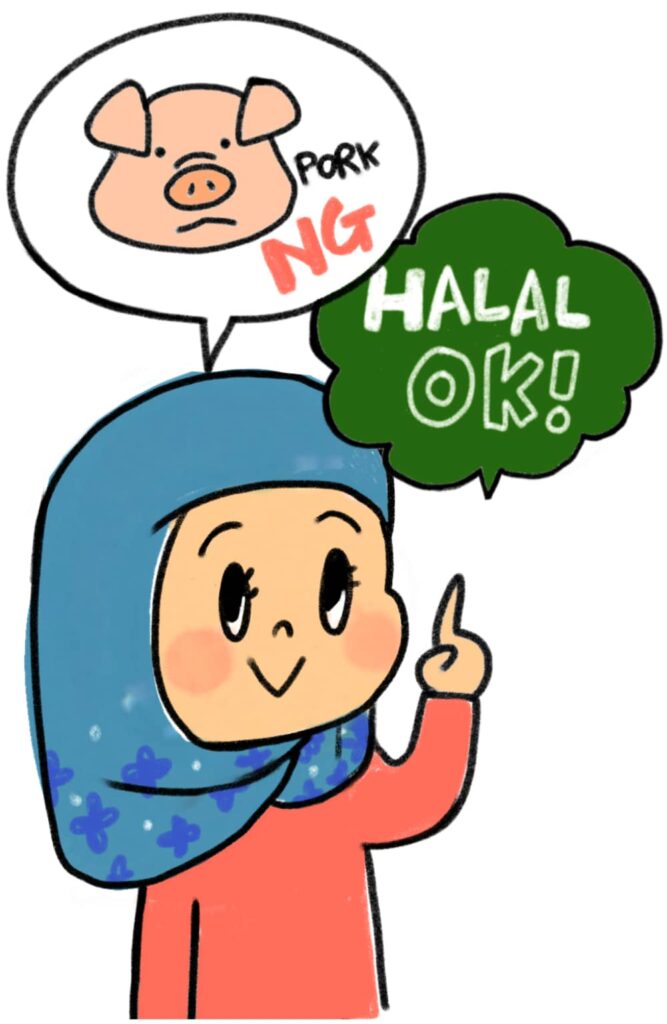

本来はアレルギーを持つ子どもたちのために、卵や牛乳、ナッツ類、そして豚肉など28品目を除いた献立でした。

しかし、一部の人が「イスラム教徒のために用意されたものだ」と受け止め、数日間で1000件を超える苦情が市に寄せられる事態となったのです。

この騒動は、単なる誤解から大きな社会問題へと発展し、「給食と宗教」「給食とアレルギー」というテーマを改めて浮き彫りにしました。

学校給食をめぐる社会的関心の高まり

学校給食は、すべての子どもが安心して食べられるように工夫されてきました。食物アレルギーに対応した「除去食」や「代替食」がその代表例です。

しかし、宗教的な食事制限にも対応すべきかどうかは、意見が分かれるところです。

たとえば、豚肉を食べないムスリムや牛肉を避ける宗教の子どもたちも日本の学校に増えてきました。

海外では宗教対応を導入している国もありますが、日本は「宗教的中立性」を重視しており、公費を使って一部の宗教に合わせることへの反発も根強いです。

今回の「ムスリム給食」誤情報問題は、学校現場の限界や社会の受け止め方を考えるうえで、多くの人にとって他人事ではない出来事だったのではないでしょうか。

1.北九州市での出来事

SNSで広がった誤情報の経緯

発端は、あるSNSの投稿でした。「北九州市がムスリム対応の給食を始めた」と断定的に書かれた情報が拡散し、瞬く間に多くの人の目に触れました。

拡散のスピードは速く、投稿を見た人の中には「税金を使って特定の宗教に配慮するのか」と不安や不満を抱く人も出てきました。

実際には事実と異なる情報だったにもかかわらず、短期間で市役所や教育委員会には1000件以上の電話やメールが寄せられ、職員が対応に追われる事態に発展しました。

ここからも、SNS時代における「誤解の連鎖」の怖さがよく分かります。

「にこにこ給食」とは何か

問題の中心となった「にこにこ給食」は、宗教対応のためではなく、アレルギーを持つ子どもに配慮した特別な献立でした。

卵や乳製品、小麦、そば、落花生、甲殻類といった主要なアレルゲンだけでなく、豚肉も含む28品目を除いたメニュー構成で、限られた日数に提供されました。

結果的に豚肉を避けるムスリムの子どもも食べやすい内容となっていたため、一部の人が「イスラム教徒のための給食」と誤解してしまったのです。

つまり、宗教ではなく「アレルギー対応」が本来の目的だったのです。

教育委員会の会見と説明内容

誤情報が広がる中で、北九州市教育委員会は早急に会見を開きました。太田清治教育長は「ムスリムの子供たちに特化した給食を提供したという事実はございません」と明言。

あわせて「みんなで一緒に食べられる給食を目指す中で、結果的にムスリムの子どもも食べられる機会が増えた」と説明しました。つまり、誰かを特別扱いしたわけではなく、あくまで「全員が安心して食べられる給食づくり」を目的にした取り組みだったのです。

教育委員会の対応は、誤解を解くための重要な一歩でしたが、一度広まった情報を修正する難しさも浮き彫りになりました。

2.過去の陳情と議会での対応

ムスリム給食導入を求めた陳情

今回の騒動に先立ち、北九州市では実際に「ムスリム対応の給食を導入してほしい」という陳情が市議会に提出されたことがありました。

内容は、イスラム教徒の小学生に配慮し、豚肉など宗教的に食べられない食材を除いた給食を提供してほしいというものでした。

宗教を理由にした食事制限に対応するかどうかは、公教育の場で議論を呼びやすいテーマです。そのため、この陳情は市民や保護者の間でも関心を集めていました。

継続審議から廃案に至るまでの経緯

提出された陳情はすぐに結論が出たわけではなく、議会で「継続審議」とされました。つまり、結論を急がず時間をかけて検討する形を取ったのです。

しかし、その後の市議会改選により議員構成が変わり、結果としてこの陳情は正式に廃案となりました。

これは「特定の宗教に合わせた給食を導入する」という方針が、市としては受け入れにくかったことを示しています。議会での結論は、宗教的中立性を重んじる日本の教育制度の姿勢を反映したものとも言えるでしょう。

背景にある社会的な課題

この一連の流れの背景には、社会全体で「宗教や文化の多様性にどこまで公共サービスが応えるべきか」という課題があります。

日本では宗教に関する特別対応に慎重な意見が多く、給食に関しても「みんな同じものを食べる」という平等性が重視されてきました。

一方で、国際結婚や外国人労働者の増加によって、学校現場には宗教的な食の多様性に直面する機会が確実に増えています。

陳情が廃案になったからといって問題が消えるわけではなく、今後も「どこまで柔軟に対応すべきか」を考える場面は増えていくでしょう。北九州市のケースは、その難しさを象徴する出来事となったのです。

3.給食と宗教・アレルギー対応をめぐる議論

ヤフコメで見られた主な意見

コメント欄では大きく二つの声が目立ちました。

ひとつは「学校現場の負担が限界。宗教の事情は各家庭で対応すべき」という意見です。

たとえば、「アレルギー対応だけでも大変なのに、宗教まで個別対応は無理」「家庭から弁当を持ってくるなどの自己対応でよいのでは」といった書き込みです。

もうひとつは「公共サービスが特定の宗教に合わせるのは不公平に見える」という指摘で、「税金で宗教対応するのはおかしい」「中立性を守って、全員が食べられる“共通解”を考えるべき」といった声です。

一方で少数ながら、「宗教の違いがあってもクラス全員で同じ食卓を囲める工夫は大事」「完全な個別対応は難しくても、避けやすい献立の工夫や表示の徹底から始められる」といった、現実的な折衷案を求める意見も見られました。

専門家・末冨芳教授の見解

日本大学の末冨芳教授は、まず日本の公教育には「宗教的中立性」という基本ルールがあることを強調します。

学校給食は国費の補助が大きく、公費による無償化が進むほど、そのルールは厳格に守る必要がある――という立場です。

そのうえで、(1)入学手続きの時点で「学校はあらゆる宗教に個別対応できる場ではない」という前提を丁寧に説明すること、(2)自治体がアレルギーの一種として宗教的制限を“運用上”扱う場合でも、住民への説明不足が反発や分断を招かないよう配慮すること、を提案しています。

要するに、「中立性」を守りつつ、現場で起きる実際の困りごとにどう折り合いをつけるか――説明と合意形成のプロセスが鍵だという指摘です。

海外の事例(イギリス・カナダ)との比較

海外を見ると、日本との違いが分かりやすく浮かび上がります。

イギリスでは、自治体や学校がムスリム対応を進めた結果、保護者や地域で反発が起こり、SNSでの非難が差別の深刻化につながった事例も報告されています。

背景には「誰かのための特別扱いに見える」と捉えられやすい空気があり、導入の仕方次第で分断を招くリスクがあることが分かります。

一方、カナダは国家として多文化主義を掲げ、宗教対応を行う学校もあります。

たとえば、豚肉を使わない日を設けたり、代替たんぱく(豆類や魚)を選べるようにしたり、宗教的に避けたい食材が一目で分かる表示を徹底したりといった“選択肢ベース”の運用が一般的です。

ただし、日本は制度の前提が異なります。

日本では「宗教的中立性」を強く意識するため、カナダ型の全面的な宗教対応をそのまま移すのは難しいのが現実です。

日本で現実的なのは、(1)献立の情報開示を徹底して家庭側が選びやすくする、(2)“みんなで食べられる”日に限ってアレルゲンや特定食材を広く除く(今回の「にこにこ給食」のような)共通設計を用意する、(3)弁当持参や代替食の持ち込みを円滑にする校内ルールを整える――といった「中立性を崩さず、選べる余地を増やす」工夫です。

市議の井上じゅんこさんの投稿について

【#北九州市】イスラム・ムスリム給食

— 井上じゅんこ🌟北九州市議選/無所属議員/八幡西区 (@tokki_kitaq) September 22, 2025

市(教育委員会)に確認しました。

▶️結論▶️(教育長の判断)

市内給食において

一部、ムスリム配慮が実施されていました。

【例)酢豚➡︎酢鶏】… https://t.co/aJCtOh6Chn pic.twitter.com/3r2qPrMpe1

今回の件について、市議の井上じゅんこさんの投稿を読むと、酢豚を酢鶏に変えるような具体的な工夫が行われていたことが分かりました。最初は「ムスリム給食が始まった」と聞いて驚きましたが、実際は小さな工夫であり、宗教に特化した特別対応ではなかったんですね。

ただ、その影響が市内130校・4万人の献立に及ぶとなると、やはり「どういう理由で変更されたのか」を市民にしっかり説明してほしいと感じます。説明不足のままでは、「宗教に合わせて市全体が変わった」と誤解する人が出てしまうのも無理はありません。

私自身は、子どもがクラスのみんなと同じものを食べられるのは素敵なことだと思います。ただ一方で、多くの保護者が弁当作りに苦労している現状もあり、そこに「宗教都合での変更」と受け止められると、納得しづらい気持ちも理解できます。だからこそ「情報公開」と「丁寧な説明」が大切だと強く思いました。

また、海外からの人材を受け入れる動きが進む中で、日本の学校は宗教的中立性を大前提にしていることを事前に伝える必要もあると感じます。そうすれば、後から「思っていたのと違う」と混乱することも減るはずです。

まとめ

北九州市の「にこにこ給食」をめぐる騒動は、宗教対応の導入可否そのものよりも、情報の伝わり方と受け止め方に大きな課題があることを示しました。

もともと目的は“アレルギー対応”であり、結果としてムスリムの子どもも食べやすい献立になった――この事実がSNSで「ムスリム専用」と誤って広がり、短期間に大量の苦情へとつながりました。

過去には議会で宗教対応の陳情もありましたが、宗教的中立性の観点から廃案に。つまり日本の公教育は「特定宗教のための特別対応」を制度としては採りにくい土台にあります。

一方で、教室には多様な背景の子どもが在籍しています。現実的な落としどころは、「中立性を維持しながら、選びやすさを増やす」運用です。たとえば――

- 献立の原材料・由来のわかる表示を徹底し、家庭が選びやすくする

- 年に数回、アレルゲンや特定食材を広く除く“みんなで食べられる日”(にこにこ給食型)を設定する

- 弁当・代替食の持ち込みルールを明文化し、申請や保管の手順を簡素化する

- 入学時に宗教的中立性と学校の対応範囲を丁寧に説明し、誤解を未然に防ぐ

- 学校・保護者間での相談窓口と、SNS上の誤情報に対する迅速なファクト共有の仕組みを用意する

海外事例(イギリス・カナダ)は参考になりますが、そのままの移植は難しいのが日本の制度的前提です。

だからこそ、対立を深めない工夫――情報開示・選択肢・合意形成――を積み重ねることが肝心です。

今回のケースは、学校給食という「毎日の共食」を守りながら、多様性と中立性のバランスを現場でどう実装するかを考える、実践的な出発点と言えるでしょう。

コメント