「自分が誰か分からない」——島根の山あいで目覚めた男性は、その一言から人生をもう一度歩き始めました。

所持品はあるのに身元を示すものはない。大阪での支援、体験入店、少しずつ戻る日常…。

この記事では、発見から現在までをやさしい言葉でたどり、身元特定につながる情報提供を呼びかけます。小さな気づきが、大きな助けになります!

はじめに

記憶喪失の男性が注目を集める理由

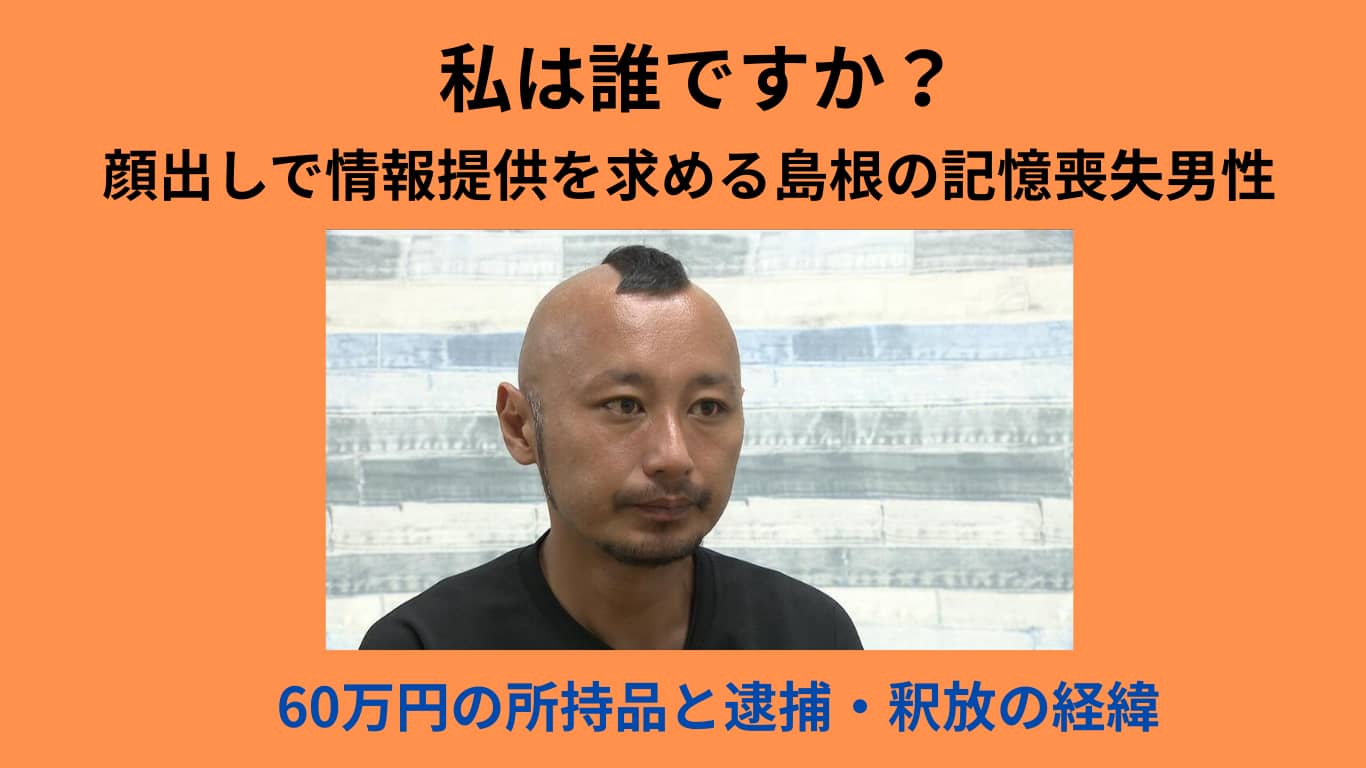

島根・奥出雲町の山あいで目覚め、「自分が誰か分からない」と語る自称・田中一さんのお話は、多くの人の心を強く揺さぶっています。

所持金はブランドバッグ内の現金が約60万円なのに、財布は空で身分証も携帯もない―この“ちぐはぐな発見状況”が注目の的になったのだと思います。

さらに、標準語を話し、見た目は30代後半〜40代前半、黒縁めがねとモヒカンという分かりやすい特徴が公開されたことで、「どこかで見たことがあるかも!」と読者が参加しやすい空気が生まれました。

SNSやコメント欄では、「外傷や脳の病気が原因なのでは?」「強いストレスから解離性健忘になったのでは?」といった推測が飛び交っています。

専門用語を避けて言えば、「ケガや病気で思い出せない状態」なのか、「心が身を守るために思い出さない状態」なのかという、分かりやすい二つの見立てが広がり、議論を後押ししているのだと感じます。

島根の山中で発見された経緯と社会的関心

もっとも古い記憶は、国道314号沿いの茂みで車の音を聞いた瞬間だそうです。

激しい頭痛に襲われ、2日ほど身動きが取れなかったとのこと……。

それでも近くの「延命水」と表示のある水場で喉を潤し、野宿しながら生き延びたという、生活の匂いがする描写が、私たちの想像を一気に引き寄せます。

やがて地元の方に助けられて出雲市駅方面へ。

コンビニで食料を買い、キャンプ用品を揃え、電車で移動する――そんな誰にでも思い当たる行動が積み重なり、「もし自分が同じ立場だったら…」という共感が広がっていきました。

警察や役所への相談がすぐには進まなかった経緯や、断片的な「グリコ看板」の記憶を手掛かりに大阪へ向かった決断など、現実に起こり得る選択が続くからこそ、「身元特定に役立つ情報を寄せたい!」という気持ちが、読者の中に芽生えたのだと思います。

1.島根の山中での発見と不可解な状況

倒れていた場所と所持品の謎

前章の「もし自分だったら」という想像を続けながら、実際の状況を丁寧に追ってみます。

見つかったのは国道314号脇の草むらでした。服装は半袖Tシャツに黒ズボン、サンダルという軽装です。

近くにはイタリア製のブランドバッグが落ちており、中にはチャック付きの袋に入った現金およそ60万円、腕時計、メガネ、衣類、モバイルバッテリー、ライターなどの生活小物が入っていました。

一方で、財布は空、身分証も携帯電話もありません――“現金はあるのに身元を示すものが何もない”という不釣り合いは、たしかに事件性や経緯への疑問を強めますね。

例えば旅行者なら宿の領収書や切符の半券、通勤途中なら社員証や定期券のケースが出てきてもおかしくないはずです。

ところが、そうした“日常の痕跡”が見当たりません。

しかも、本人はバッグを「自分のものだと感じた」と語る一方で、入っていたナイフや小物の来歴は説明できない……。

この“覚えている感覚”と“説明できない現実”のズレこそが、本件の核心だと私は思います。

「延命水」と野宿生活の生存/相談できなかった背景

発見直後は激しい頭痛で身動きが取れず、近くの「延命水」と書かれた水場に頼って喉を潤し、まずは“生き延びる”ことが最優先になったそうです。

ここでも具体的な動きが見えます。水場→コンビニ→キャンプ用品店という移動ルートは、財布の中身が空でも、バッグ内の現金で最低限の道具(飲料、パン、カップ麺、小型ランタン、簡易寝具など)をそろえる、というとても現実的な行動ですよね。

電車で出雲市や松江市を行き来しつつ、屋根のある場所を探し、夜は人目の少ない所で休む――“旅”というより“避難に近い移動”が続いていきます。

では、なぜすぐに警察や役所へ行かなかったのか……。

ここには心理と現実の壁が重なっていたのだと思います。

まず、本人には「いつか急に思い出せるかもしれない」という望みがありました。

次に、身分証がないと病院も手続きも進みにくいという現実があります。

さらに、周囲の人から「少し時間を置いてから行けば、家族が捜索願を出しているかもしれない」と助言されたことも、足を止めた理由になりました。

見知らぬ土地で頼れるのは、目の前の水、現金で買える食べ物、最低限の道具、そして時折の“親切な声”。外から見ると遠回りに見える選択も、当人にとってはその日を越えるための“最短ルート”だったのだと感じます。

2.大阪・東尋坊への旅路と逮捕

グリコ看板・東尋坊の断片的な記憶

島根で行き詰まり、「思い出せる何か」にすがるように大阪へ向かったのは、とても人間らしい選択だと思います。

手がかりは観光写真でもおなじみのグリコ看板です。実際に道頓堀へ行き、看板の前で20分ほど立ち尽くしたものの、記憶は動かなかったとのこと…。

そこで彼が選んだのは“さらに近い別の記憶”を追うことでした。

ノートに「東尋坊に来たぞ」「自殺します」と書かれていた場面がぼんやりと浮かび(しかも字は自分のものではない)、大阪から行ける範囲で最も近い“東尋坊”を次の目的地に定めたのです。

地図アプリを眺めれば誰でも取り得る、現実的な選び方だと感じます。

もし私たちが同じ立場で「東京タワー」「大仏」「富士山」などの断片が同時に浮かんだとしたら、最寄りから行ける場所、交通費、体力、天候……といった条件を照らし合わせ、まず一つに絞るはずです。

彼の“大阪→東尋坊”というルートは、まさにそんな生活の計算の延長にあると思います。

生活保護申請と職務質問/ナイフ所持による逮捕と釈放までの経緯

東尋坊を目指す前に、現実問題としてお金と寝床が尽きかけていました。

島根の役所で「大阪なら支援につながるかも」と言われていたこともあり、大阪府内の市役所を訪ねて生活保護の相談を試みます。

ところが、身元を説明できない来所者は“行方不明の可能性あり”と判断され、警察へ通報されてしまいました。

駆けつけた警察官から職務質問を受け、バッグ外側ポケットの底から刃渡り約8センチの折りたたみナイフが見つかり、銃刀法違反の疑いで逮捕に……。

本人には所持の自覚がなく、来歴も説明できない――ここでも“覚えていない現実”の壁が立ちはだかります。

取り調べは「なぜ持っていたのか」という一点に集中しましたが、答えは「分からない」でした。

それでも、島根での保護要請や記憶喪失の経緯が照合されるにつれ、捜査側の理解は少しずつ進んでいきます。

彼は“危険人物”というより“帰る場所のない人”なのだと見えてきたからです。

勾留が続いたのは、身元不明のまま釈放してよいのかという安全面・手続き面の判断が残っていたためでした。

最終的に、保護観察所による「更生緊急保護」が適用され、グループホームへ入所できる道が開けます。

ここで押さえたいのは三つです。①身分証がないと医療・福祉の窓口が進みにくい現実、②職務質問は“困っている人”と“危険の可能性がある人”を見極めるための入口であること、③支援制度は“居場所”につなぐ役割を持つこと。どれも、彼がたどった道のりを一歩ずつ現実的に説明してくれるポイントだと感じます。

3.更生支援と生活再建への一歩

更生緊急保護とグループホーム入所

勾留10日目、“帰る場所のない人”を一時的に支える仕組みである「更生緊急保護」が適用され、彼は大阪府内のグループホームへ移ることができました。

ここで得られたのは、屋根とベッド、三度の食事という“生きる土台”です。

これまで公園の東屋で夜露をしのいでいた状況から、鍵のかかる個室で眠れるようになったのは本当に大きい変化ですね!

朝は決まった時刻に起き、洗濯機で衣類を回し、共有の冷蔵庫に飲み物を入れておける――こうした当たり前が、体力と気力の回復に直結していきます。

スタッフは、役所の手続きや受診先の相談、必要物品の買い方まで付き添いながら教えてくれるので、「何から始めればいいか分からない」という壁を一つずつ崩していけます。

飲食店での体験入店と日常の回復

9月1日には、支援団体が運営する飲食店で体験入店をしました。

最初の仕事は“水1リットルに対してシロップ100ミリリットル”といった単純作業からです。

計量カップを使う、ラベルに日付を書く、片付けは“使った順番の逆”で戻す――覚えやすいルールを積み重ねることで、仕事の勘どころが見えてきます。

失敗しても「次はここを直そう」と具体的に振り返れますし、前を向けますね。勤務後はレシートを保管し、家計ノートに“交通費・食費・日用品”と仕分けしてメモ。夕方には洗濯を回して干し、就寝前に翌日の持ち物チェックをする。

小さな成功と小さな片付けが一日を形づくり、自己肯定感が少しずつ戻っていく様子が伝わってきます。

もし読者の皆さんが同じ立場になったら、①毎日同じ時間に起きる、②財布・鍵・携帯をトレーに置き場所固定、③レシートを封筒にまとめる――この三つだけでも“日常”は動き出すはずです!

記憶喪失の原因と専門家の見解

原因については、大きく二つの見方があります。

ひとつは、頭を強く打った、脳の病気があるなど“体の問題”によって思い出せない可能性です。

もうひとつは、強いストレスや心の負担によって“思い出さないことで自分を守っている”可能性です。

前者なら、画像検査や血液検査など、まずは病院の出番ですね。後者なら、安心できる環境で生活リズムを整え、必要に応じて心のケアを受けながら、ゆっくりと安全に記憶に向き合うことが大切になります。

イメージしやすく言えば、前者は“ハードの故障を点検”、後者は“ソフトの設定を整える”作業に近いです。どちらにしても、まずは病院で体の不具合がないかを確認することが第一歩!

結果に問題がなければ、支援者と一緒に“自分に危険がない範囲”で手掛かりを集めていきます。

例えば、過去に好んでいた食べ物や音楽、よく使っていた文房具など、生活の小物から記憶の糸口を探す――そんな“安全第一の探索”こそ、現実的でやさしい一歩だと感じます。

まとめ

島根の山中で目覚めた瞬間から大阪のグループホームに落ち着くまで、彼の選択は“その日を生き延びるための現実的な一歩”の積み重ねでした。

現金はあるのに身元を示す物がない、断片的な記憶だけが道しるべ――このねじれは、私たちに「想像力」と「行動」の両方を求めているのだと思います。

行動とは、まず医療につなげること(体の不調がないかを確認すること)、そして安全な生活基盤を整えること(居場所・食事・睡眠の確保)です。

心のケアが必要な場合は、焦らず生活リズムを整えながら、日用品や好みといった“小さな手がかり”から糸口を探すことが大切です。

もし彼に心当たりがある方は、NPO法人「ぴあらいふ」TEL:080-6664-7759/Eメール:tanakatoiawase@pialife-loger.com へご連絡ください。

わずかな情報でも、誰かの「自分は誰か」を取り戻す助けになります。読者一人ひとりの小さな協力が、迷子になった人生の地図を描き直す大きな力に変わると、私は信じています!

コメント