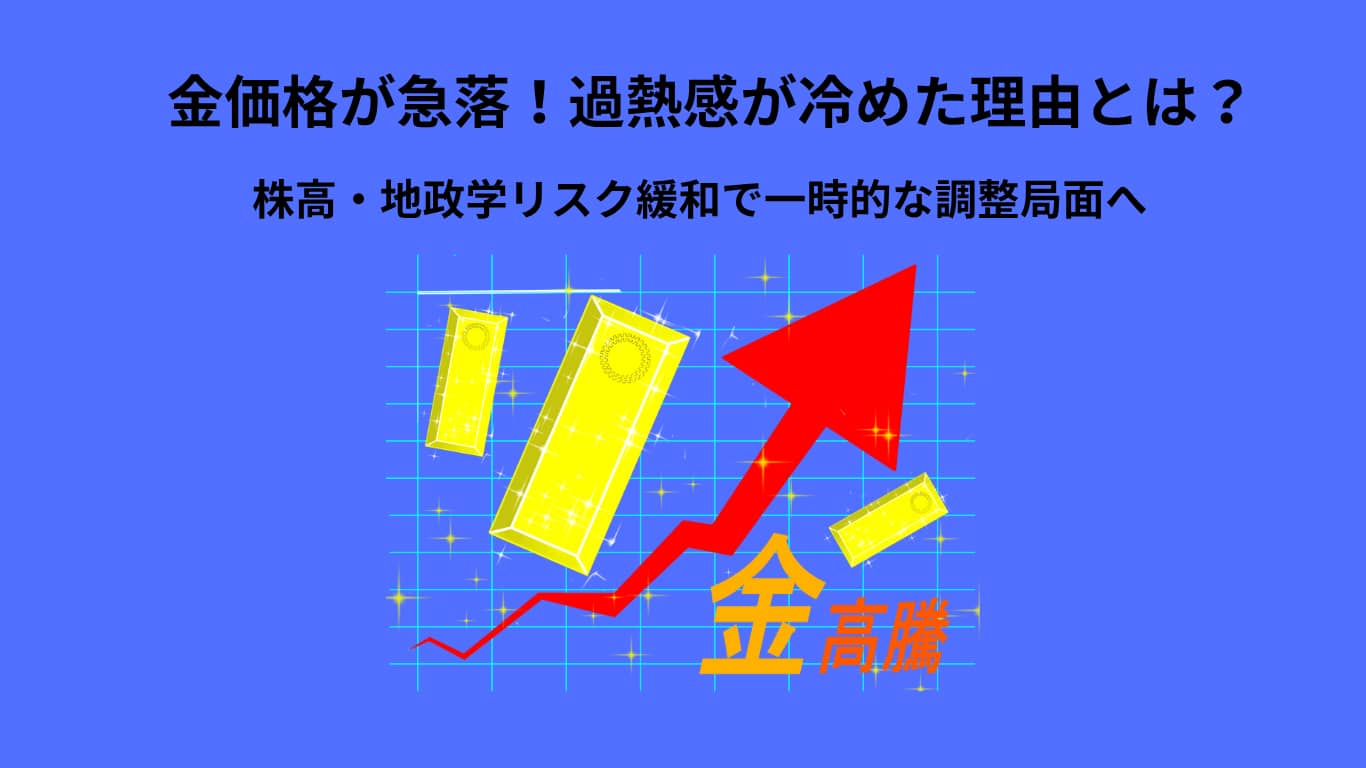

ここ数年、世界的にインフレが進み、安全資産としての金(ゴールド)への注目が高まっていました。

特に2024年後半から2025年にかけては、国内外で「金バブル」とも呼ばれるほどの勢いで価格が上昇していました。

ところが、10月22日にはその流れが一転し、金価格が急落。ニューヨーク市場では1トロイオンス=4109.1ドルと、2013年以来の大幅な下落を記録しました。

この変化の背景には、株式市場の好調や地政学的リスクの一時的な緩和など、世界経済全体の空気感が影響しています。この記事では、そんな急落の原因を「投資家心理」や「国際情勢」の変化からやさしく解説していきます。

投資心理と市場環境の変化

投資の世界では、「リスクを取るか守るか」という判断が常に問われます。金は、景気の悪化や戦争など「不安なときに買われる資産」として知られていますが、最近ではその“安全資産”としての魅力がやや薄れています。

たとえばアメリカでは、AI関連企業の好業績によって株価が上昇し、投資家の関心がリスク資産へと移行しました。

また、中東の紛争や米中の貿易摩擦といった懸念もいったん落ち着きを見せています。こうした動きが、「金を買う理由」を弱める結果となりました。

さらに、急騰によって利益を確定させたい投資家が増えたことも、今回の急落に拍車をかけました。

つまり、金の値下がりは単なるネガティブな現象ではなく、「一時的な熱狂が冷めた自然な調整」ともいえるのです。

この記事では、その金価格の下落の理由や、今後どうなるのかを分かりやすくまとめました。

株高や地政学リスクの後退など、「なぜ今、金が下がったのか?」を一緒に整理していきましょう。

1.金価格の急落:10年ぶりの大幅下落

ニューヨーク先物市場での急落

10月22日、アメリカの取引所で「金の先物価格(将来の受け渡しを約束する取引)」が前日より5.7%下がり、1トロイオンス=4109.1ドルになりました。これは2013年以来の大きな下げ幅です。

前日まで強かった買いの勢いが一気に弱まり、「いまの高値は行き過ぎだったのでは?」という空気が広がったことが背景にあります。

たとえば、これまで「とりあえず金を買っておけば上がる」と考えていた短期の投資家が、値動きの速さに不安を感じて売りに回る──そんな連鎖が起きやすい局面でした。

株式市場の好調で資金が株へ向かったことも重なり、金の売りが増えたと考えられます。

国内市場への影響

海外の値下がりは、日本の店頭価格にもすぐ影響します。22日朝に公表された国内の小売価格は、1グラムあたり2万1830円と前日から1540円も下がりました。

前日まで「1グラム=2万3000円台」と過去最高を更新していたため、体感としては急ブレーキがかかった印象です。

具体例を挙げると、金の指輪やネックレスを「売ろうか迷っていた」人にとっては、前日よりも査定額が下がりやすい日でした。

一方で、コツコツ積み立てている人や、これから現物の小さなバー(1gや5gなど)を買いたい人にとっては、割高感が少し和らいだタイミングとも言えます。

リサイクルショップや貴金属店の店頭では、「きのうは行列だったのに、今日は様子見」というムードの変化も起こりやすい日でした。

「過熱感の調整」と市場の声

市場では今回の下げを「暴落」というより「過熱感の調整」ととらえる見方が目立ちます。

8月以降、短期間に値上がりが続いたことで利益を確定する売りがたまり、株高や不安材料の後退が引き金となって一気に噴き出した、というイメージです。

たとえば、家電のセール後に価格が元に戻るのと同じで、行き過ぎた期待が落ち着くと、値段も現実的な水準へスッと戻ります。

今回も「買い一辺倒」だった相場にブレーキがかかり、いったん深呼吸する時間に入った──そんな受け止め方が中心です。

2.株高と地政学リスク緩和がもたらした変化

株式市場の上昇とリスクオンムード

株が元気になると、「少しリスクを取ってでも増やしたい」という空気が広がります。

最近は、AI関連の好決算や新製品発表が相次ぎ、米国の主要指数が過去最高を更新する場面もありました。

たとえば、これまで貯金用に金を買っていた人が、「今なら成長株のほうが伸びそう」と考えて、いったん金を売って株に乗り換える──そんな行動が増えると、金の売りが優勢になりやすくなります。

家庭で例えると、非常食(=金)を買い増すよりも、今は新しい家電(=成長株)にお金を回そう、という判断に近いイメージです。

地政学的リスクの後退

金は「不安が大きいほど買われやすい」資産です。ところが最近は、中東情勢の一進一退や米中の摩擦について、大きく不安が広がる材料が少し落ち着いています。

たとえば、緊張が高まるニュースが続くときは金が買われがちですが、停戦協議や対話再開の報道が増えると、「今すぐ守りを固める必要はなさそうだ」と感じる人が増え、金の買いが鈍ります。

結果として、相場は過度な安全志向から通常運転へと戻りやすくなります。

利益確定売りと相場の転換点

8月以降の急騰で、短期間に含み益(値上がり益)が増えた人が多く、「いったん利益を確保したい」という動きが出ました。

具体例として、1グラム=2万3000円近辺で買い手が一気に増えたタイミングでは、その後の下落で「高値のうちに売っておけばよかった」という声が出やすく、次の上昇局面でも早めに売る人が増える傾向があります。

こうした“早めの手じまい”が重なると、相場はスルスルと下がり、短期的な転換点になりやすいのです。

つまり、株高(お金の行き先が株へ)+不安の後退(守りの必要が薄れる)+利益確定(売りが増える)──この三つが重なって、今回の「金の一服感」を強めました。

3.過去の事例と今後の見通し

歴史が示す「調整局面」の周期

金は「上がりっぱなし」にはなりません。過去を振り返ると、急騰のあとには必ずひと息つく時間がありました。

たとえば2011年は、欧州の財政不安で金が買われ、その後に約1~2割の下げを経験しました。2020年はコロナ禍で過去最高を更新した直後、ワクチン普及や景気回復の兆しでいったん反落しています。

今回も似た流れです。8月以降の駆け上がりで買いが集中し、株高や不安の後退で「今は守りよりも攻め」という空気が強まりました。

家計の例でいうと、非常食(=金)を買いだめしていた家庭が、状況が落ち着いたので「まずは冷蔵庫の中身を整理しよう」と一度買い足しを止める──そんな自然な休憩に近い動きです。

つまり、“急騰 → 調整 → 再評価”という呼吸は、金相場の定番パターン。今回の下げも、過去の事例の延長線上にあると考えられます。

投資家心理と今後の焦点(中長期のポイント)

短期は上下に振れやすい一方で、中長期の視点ではチェックしておきたい点がいくつかあります。

- 金利の方向:各国が利下げに傾くと、預金や債券の利回りが下がり、「利息がつかない金」でも持ちやすくなります。住宅ローンの金利ニュースが増えるときは、金の追い風になりやすい合図です。

- 通貨の動き:円安が続くと、国内の金価格は円ベースで上がりやすくなります。海外で同じ値段でも、日本では高く見えるイメージです。旅行代が上がると感じる時期は、金の店頭価格も上がりやすい傾向があります。

- 国の買い支え:一部の国は外貨準備を金に振り分けています。家計でいえば「貯金の一部を現金から現物へ」という行動。こうした長期の需要は、相場の土台を支えます。

- 個人の行動:フリマアプリや買取店で、金製品の出品や持ち込みが増えるときは「売り優勢」、逆に小さなバー(1g・5g)の品薄や購入制限が話題になるときは「買い優勢」といった手がかりになります。

実務的には、「非常時の保険(=金)」と「成長への期待(=株)」の割合をどう配分するかが鍵です。

たとえば、生活費6か月分の現金を確保したうえで、残りを「株:金=7:3」など自分なりの目安に決め、相場が大きく動いたら元の比率に戻す──そんなシンプルな運用でも、感情に振り回されにくくなります。

結局のところ、金は“ゼロか100か”ではなく、景気の温度や自分の不安度に合わせて量を調整する資産。短期の揺れに驚きすぎず、上のチェックポイントを定期的に見直すことが、落ち着いた判断につながります。

まとめ

金価格の急落は、株高・不安材料の後退・利益確定の重なりで起きた“ひと休み”でした。2011年や2020年と同じく、「急騰 → 調整 → 再評価」というおなじみの流れの中にあります。

短期はブレても、中長期では需要の土台(各国の利下げ方向、外貨準備の分散、個人需要など)は崩れていません。実生活に落とし込むなら、次の考え方が役立ちます。

- 焦って売買しない:大きく動いた直後は値が振れやすい時期。深呼吸して全体像を確認。

- 配分を決めて戻す:例)「株:金=7:3」など自分の比率を決め、相場で崩れたら元に戻すだけにする。

- 小口で慣らす:現物なら1g・5gの少額、金融商品なら少額積み立てで価格のブレを平準化。

- 身近なサインを見る:買取店の混み具合、小口バーの品薄感、為替(円安/円高)など、生活目線の手がかりをチェック。

- “保険と成長”の両立:非常時の保険(=金)と、将来の成長(=株)を両方持つ発想がぶれにくさにつながる。

結論として、今回の下げは過熱の冷ましであり、金の役割そのものが失われたわけではありません。ニュースに一喜一憂しすぎず、自分のルールで淡々と配分を調整する――それが長く続けるためのいちばんの近道です。

コメント