ドラマ『ちょっとだけエスパー』の中で語られた「シュレーディンガーの猫」という言葉。

聞いたことはあるけれど、

“結局どういう意味なの?”

“なぜこの場面で使われたの?”

と疑問に思った視聴者が多く、SNSでも話題になりました。

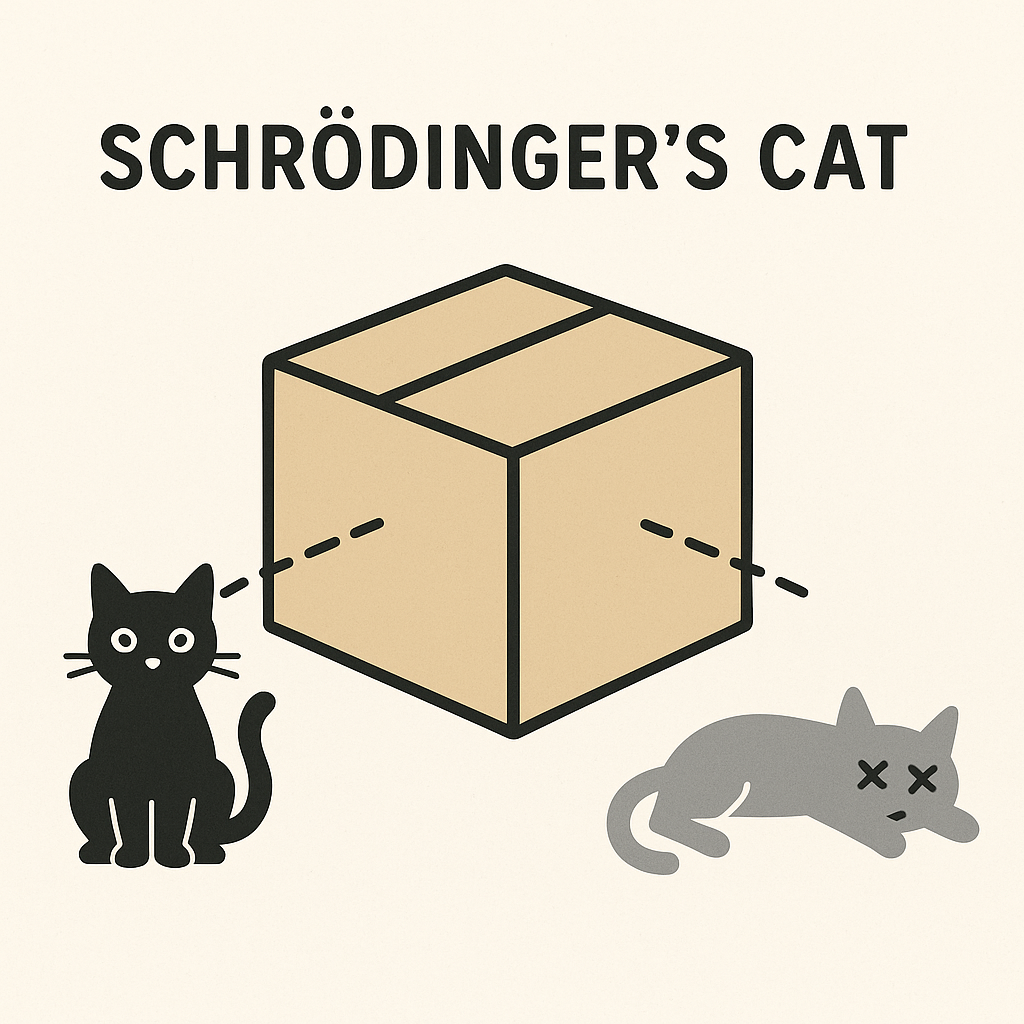

本記事では、ドラマでの使われ方と、この言葉の元ネタである量子力学の思考実験を、専門知識ゼロの方でもわかるように図解つきでやさしく解説 します。

ドラマのテーマである「小さな行動が未来を変える」というメッセージとも深く関わるため、“あのセリフの真意”を理解することで作品の魅力がさらに増すはずです。

はじめに

ドラマで語られた「シュレーディンガーの猫」とは?

ドラマ『ちょっとだけエスパー』の中で印象的に登場したのが、「シュレーディンガーの猫」という言葉です。名前だけは聞いたことがあっても、「結局どういう意味なの?」と感じた人は多かったのではないでしょうか。

劇中では、主人公のちょっとした行動が未来を変えてしまうかもしれない場面で、この例えが使われていました。

“箱の中にいる猫が、生きているのか死んでいるのか、観測するまで決まらない”という量子の世界の話を通して、ドラマでは「小さな行動が結果そのものを左右してしまう」というテーマが描かれていたのです。

私もこのシーンを見たとき、「あ、これって私たちの毎日の小さな選択にもつながる話だな…」と、ちょっとドキッとしてしまいました。

なぜ視聴者の間で話題になったのか

突然ドラマに量子論の例えが出てきたことに驚き、「どういう意味?」とSNSで検索する視聴者が続出しました。

専門的な言葉に聞こえますが、このセリフが伝えようとしていたのはとてもシンプルで、「あなたの小さな行動が相手の未来を決めてしまうかもしれない」というメッセージです。

実際、視聴者からは「例えが上手でわかりやすかった」「主人公の行動の重みが伝わった」などの声が多く寄せられました。

難しい理系の話をわかりやすい比喩として取り入れたことで、ドラマのテーマがより強く印象に残ったと言えます。

私自身も放送後に思わずネットで「シュレーディンガーの猫 意味」と検索してしまった一人なので、「気になって調べたくなるセリフ」というのは本当に強いなと感じました。

1.ドラマでの「シュレーディンガーの猫」は何を示していたのか

主人公の小さな行動が未来を変えるというテーマ

はじめに触れたように、『ちょっとだけエスパー』では“ちょっとだけ未来に関与できてしまう”主人公の行動が物語の軸になっています。

たとえば、友人に声をかける、落ち込んでいる人に手を差し伸べるといった、日常なら「些細なこと」と片づけられる行為。それらがドラマの中では、未来の出来事や、相手の感情の動きに大きく影響する場面として描かれています。

“シュレーディンガーの猫”という言葉は、この「些細な一歩が未来を変えてしまう」というテーマを象徴するために使われました。

主人公の何気ない行動が、猫の“生きているか・死んでいるか”にたとえられたように、未来の行方を左右してしまう可能性があると示していたのです。

「ほんのひと言」「ちょっとした一歩」によって、誰かの一日が明るくなったり、逆に傷つけてしまったり…そんな経験は、一般市民の私たちにも心当たりがありますよね。

“観測=行動が結果を確定させる”という量子論的な比喩

劇中で語られた“観測”という言葉は、難しい科学の用語に聞こえますが、ドラマでは「行動すること」と同じ意味で扱われています。

たとえば、主人公が「助けよう」と動いた瞬間、その相手の未来は“主人公が介入した未来”に確定してしまいます。

これは量子論における「観測すると状態が決まる」という考え方を、日常に置き換えたものと言えます。

ドラマはこの科学的な比喩を使って、“行動には責任が伴う”という重さを、視聴者にもわかりやすく伝えていました。

「見て見ぬふりをするか」「あえて声をかけるか」──そのどちらを選ぶかで、目の前の人の未来が分かれていく、というメッセージがストンと胸に入ってきました。

「箱の中の猫」が未来の可能性を象徴していた理由

“箱の中の猫”は、未来がどうなるかわからない“可能性そのもの”を表していました。

箱を開ける前の猫が「生きているかもしれないし、死んでいるかもしれない」ように、主人公が行動する前の未来も、複数の道が同時に存在している状態です。

しかし主人公が一歩踏み出した瞬間、その未来は一つに決まり、その影響は相手の人生にまで広がっていきます。

ドラマがこの例えを使ったのは、未来の不確かさと、人の行動が持つ影響力を視覚的に伝えるためでした。

視聴者が「なるほど」と納得したのも、こうした抽象的なテーマが、“箱の中の猫”という具体的でイメージしやすい形で示されたからだと言えるでしょう。

「箱の中の猫」が、いつの間にか「誰かの心の中の、まだ決まっていない未来」に見えてくる…そんな不思議な説得力がありました。

2.そもそも「シュレーディンガーの猫」とはどんな思考実験か

物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが量子の不思議さを説明するために考えた有名な思考実験です。

箱の中で起きることは以下のような設定。

- 箱に 猫 と 毒ガス装置 を入れる

- 外からは猫が“生きている”か“死んでいる”か確認できない

- 量子の世界では “生と死が重なった状態” とされる

- 観測(箱を開ける)した瞬間に、状態が確定する

つまり、

観測するまでは “複数の可能性が共存している”

観測した瞬間に、どちらか一方へ決まる

という量子力学の特徴を説明する例えです。

生死が同時に存在する“重ね合わせ”という概念

「シュレーディンガーの猫」は、量子の世界の奇妙さを説明するための有名な思考実験です。

量子と聞くと難しそうですが、この実験のポイントはとてもシンプルで、“猫が生きている状態と死んでいる状態が同時に存在している”という、日常ではありえない状況を示しています。

たとえば、部屋の電気が消えていて中の様子がわからないとき、「人がいるのか、いないのか」は確認するまで確定しませんよね。ですが現実には「いるか、いないか」のどちらかです。

しかし量子の世界では、その“どちらか”が観測されるまで両方同時に成り立っている、という非常に不思議な考え方があるのです。この“二つが同時にある”状態が、重ね合わせと呼ばれています。

私も最初にこの説明を見たとき、「え?生きてて、しかも死んでるってどういうこと!?」と頭が混乱しましたが、「とりあえず“決まっていない状態”が続いているんだな」とざっくり理解するくらいで十分だと思っています。

観測するまで状態が確定しない仕組み

この実験の一番重要なポイントは、「観測した瞬間に状態が決まる」ということです。

箱の中の猫が生きているのか死んでいるのかは、箱を開けるまでは決まりません。

例えるなら、プレゼントが届いたとき、中に何が入っているかは箱を開けるまでわからない、というのに似ています。ただし量子の場合、「開けるまでわからない」というよりも「開けるまでは複数の中身が同時に存在している」と考えるのが特徴です。

ドラマの中で使われた“観測=行動が未来を決める”という比喩は、この“観測することで状態が確定する”という仕組みに由来しています。

専門的な説明を完璧に理解していなくても、「見る(行動する)までは何通りもありえるけれど、動いた瞬間に一つに決まる」というイメージだけ押さえておけば、ドラマでの使われ方はぐっとわかりやすくなります。

量子論の不思議さを説明するための代表的な例え

なぜこんな極端な例え話が作られたのかというと、「量子の世界は私たちが普段生きている世界の常識では理解できない」ということを伝えるためです。

猫という身近な存在を使うことで、専門知識がなくても“量子の不思議さ”をイメージしやすくなります。

また、多くの人が耳にしたことがある言葉でもあるため、ドラマで主人公の行動と未来のつながりを説明するために使われた際も、視聴者はすぐに興味を引かれました。

こうして「シュレーディンガーの猫」は、科学の世界だけでなく、ドラマや小説、アニメなどでも象徴的な存在として引用されることが多いのです。

一般市民の立場からすると、「難しい話を、猫のたとえでやさしくしてくれてありがとう…!」という気持ちにもなりますね。

3.ドラマ演出とのつながりと脚本の意図

主人公が未来に干渉してしまう危うさとの関係

ここまで見てきた「シュレーディンガーの猫」の意味を踏まえると、ドラマの中でこの例えが使われたのは、主人公の“危うさ”を強調するためだったことがわかります。

主人公は「少しだけ未来がわかる」「少しだけ相手のことが見えてしまう」といった、ささやかなエスパー能力を持っています。

一見すると便利で優しい力のように思えますが、その力を使って誰かに声をかけたり、選択を変えさせたりすることは、まさに“箱のふたを開ける行為”と同じです。

たとえば、友人が大きな決断を前に悩んでいる場面を想像してみてください。

主人公が「こっちの道を選んだほうがいいよ」と背中を押した瞬間、その友人の未来は「その選択をした後の世界」に固定されます。本来なら、自分で悩みながら選んでいたかもしれない未来は、もう戻ってきません。

ドラマで「君の行動が“箱の中の猫”の状態を決めてしまう」というニュアンスのセリフが使われたのは、まさにこの点を視聴者に意識させるためです。

主人公の優しさからくる行動であっても、それは誰かの“可能性をひとつに絞ってしまうこと”でもあり、そこにある種の怖さや責任が生まれる――このジレンマを描くために、「シュレーディンガーの猫」が選ばれていました。

「良かれと思ってしたことが、本当に相手のためになっているのか…?」と、私も自分の過去の行動を少し振り返りたくなりました。

行動が世界を変えるというテーマ性と、量子論の例えが物語に奥行きを持たせた理由

ドラマ全体を通して伝えられているのは、「人の行動は、たとえ小さくても世界を変えうる」というテーマです。

これは決して特別な能力を持つ主人公だけの話ではなく、視聴者一人ひとりにも当てはまります。

たとえば、電車で席を譲る、困っている人に声をかける、逆にあえて何も言わず見守る──そうしたごく普通の判断の積み重ねが、他人の一日や、ひいては人生を少しずつ変えていきます。

ここに量子論の例えを持ち込むことで、ドラマは単なる“エスパーもの”にとどまらず、「私たちの行動と世界の関係」を考えさせる作品になっています。

シュレーディンガーの猫は、本来は物理学の話ですが、ドラマでは「未来はひとつに決まっているわけではなく、私たちの選択によって形を変えていく」というメッセージに姿を変えていました。

視聴者から「量子論を調べた」「もう一度あのシーンを見返したくなった」という声が上がったのも、単に難しい言葉を出したからではなく、「自分の行動が誰かの未来を決めてしまうかもしれない」という感覚を、ぐっと身近に感じさせたからこそです。

こうして量子論という一見専門的なモチーフを取り入れることで、ドラマは“ちょっと不思議な能力の物語”から一歩踏み込み、人の優しさや迷い、責任感といったテーマをより深く掘り下げることに成功していました。

シュレーディンガーの猫は、そのための象徴的なキーワードとして、物語全体に奥行きを与える役割を果たしていたのです。

一般市民として画面の前で見ていた私も、「自分の小さな一歩」を少しだけ大事にしたくなるような、余韻の残る演出だと感じました。

まとめ

ドラマ『ちょっとだけエスパー』に登場した「シュレーディンガーの猫」という言葉は、難しい物理の豆知識を披露するための小ネタではなく、物語のテーマそのものをぎゅっと凝縮したキーワードでした。

私たちの日常でも、

・電車で席を譲るかどうか迷うとき

・落ち込んでいる友人に声をかけるか、そっとしておくか迷うとき

・家族に本音を伝えるか、飲み込むか悩むとき

こうした一つひとつの小さな選択は、その瞬間には大したことがないように見えても、相手の気持ちや、その後の人間関係、そして未来の出来事にまでじわじわと影響していきます。

ドラマの中で描かれた「箱の中の猫」は、“まだ決まっていない未来の可能性” の象徴でした。

主人公が一歩踏み出した瞬間、その未来はひとつの形に固まり、もう元には戻れません。これは、特別な能力を持つ主人公だけでなく、私たち全員に共通する現実でもあります。

シュレーディンガーの猫という、少し不思議で難しそうな思考実験を、「小さな行動が未来を変えてしまう」というメッセージに重ね合わせたことで、ドラマは

・人を助けたいという優しさ

・それでも迷ってしまう怖さ

・それでもなお、一歩を踏み出そうとする勇気

こうした揺れ動く感情を、とても丁寧に描き出していました。

あのセリフに引っかかった人はきっと、「自分の行動も、誰かの“箱の中の未来”を決めてしまうのかもしれない」と、ふと考えたのではないでしょうか。

だからこそ、このドラマのシュレーディンガーの猫は、量子論の話でありながら、同時に「あなたの小さな一歩には、想像以上の重みと可能性がある」という、静かなエールのようにも感じられるのだと思います。

私自身も、これから誰かにかけるひと言や、小さな行動を、少しだけ丁寧に選んでいきたいな…と、このドラマを通して改めて感じました。

コメント