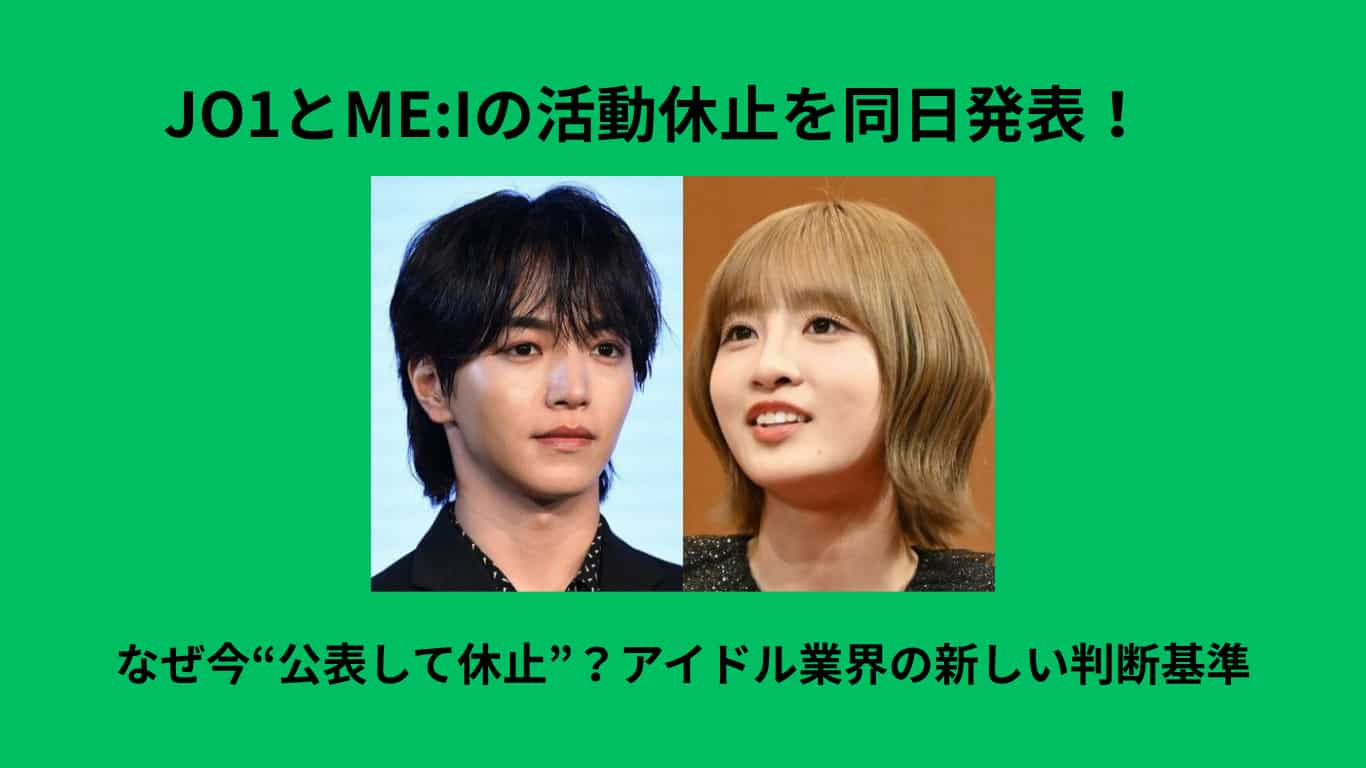

10月15日、JO1の大平祥生さんと、ME:Iの飯田栞月さん(SHIZUKU)が同日に活動休止を発表しました。 どちらも事務所のコメントは「規定に反する事案が発覚」とのみ説明。 詳細は公表されていませんが、報道では二股交際疑惑が伝えられ、ファンの間に大きな衝撃が走りました。

一方で注目されたのは、事務所が報道を止めるのではなく、報道のタイミングに合わせて自ら公表したという点です。 なぜあえて「活動休止」という形で先に情報を出すのか――今回はその背景を考えてみます。

1. 隠すより“先に出す”ほうがダメージを抑えられる

芸能事務所にとって、スキャンダル報道のリスクは大きな問題です。 しかし最近では、「報道を止める」よりも「早期公表で主導権を握る」方向に舵を切るケースが増えています。

たとえば今回のように、報道直前に事務所が公式声明を出すことで、 「事務所が真摯に対応している」「隠蔽ではなく説明を選んだ」という印象を与えることができます。 結果として、誠実な対応と見なされ、スポンサーやファンへの印象悪化を最小限に抑えられるのです。

2. 情報コントロールと“危機対応の時間”を確保

もし報道が先に出てしまうと、事務所側は後手に回り、コメントや法的対応を急がされることになります。 一方、自ら発表すれば内容をコントロールできるため、 事実確認や関係者への説明、契約先との調整などを落ち着いて進めることができます。

また、「活動休止」という一時的な措置を取ることで、 ファンの混乱を抑えつつ、社内調査や再発防止策の検討期間を設けることも可能になります。

3. “隠蔽体質”と見なされるリスクを回避

近年のエンタメ業界では、スキャンダルを隠す行為そのものが批判の対象になる傾向があります。

「隠そうとした」「説明が遅い」といった印象は、事実以上にブランドを傷つけてしまうことも。

そのため、事務所が初動で公表することは、“透明性”を示すリスクマネジメントのひとつとも言えます。

特にオーディション番組出身のアイドルが増え、SNSで情報が拡散するスピードが速い今の時代では、 隠すより“早く認める”方が結果的に信頼を守れる、という考え方が広がっています。

4. もちろん「公表」も万能ではない

ただし、公表・活動休止という選択にもデメリットがあります。

事実関係が十分に確認できていない段階での発表は、誤報や誤解を招くリスクがありますし、 ファンの離脱やスポンサー撤退など、経済的損失がすぐに表面化する可能性もあります。

そのため、事務所は「どこまで明かすか」「どの表現を使うか」を慎重に判断します。

今回の“規定に反する事案”という言葉も、具体的な表現を避けることで 法的リスクとブランド毀損の両方をコントロールする“ギリギリの選択”だといえるでしょう。

5. アイドル量産時代の“危機管理のかたち”

オーディション番組から次々にアイドルが誕生し、 事務所の管理対象が増える中で、個々のスキャンダル対応もシステム化しつつあります。

「報道が出る前に発表」「活動休止で整理」「段階的復帰」という流れは、 一見冷たく見えても、リスクを最小化しメンバーやグループ全体を守るための手段でもあります。

つまり、今回のJO1・ME:Iのケースも、単なる“恋愛スキャンダル”ではなく、 「リスクマネジメントの一環としての活動休止」という側面が大きいのです。

まとめ

今や、報道を止めるより「早く認めて動く」ほうがリスクを抑えられる時代。 隠すよりも、説明し、区切りをつける。 そうした対応が、結果的に事務所・タレント・ファンの信頼を守ることにつながります。

アイドルが量産される今の時代、危機対応のスピードと透明性がブランドの生命線。 公表と活動休止は、失敗を終わりにするためではなく、再出発のための“現実的な選択肢”なのかもしれません。

コメント