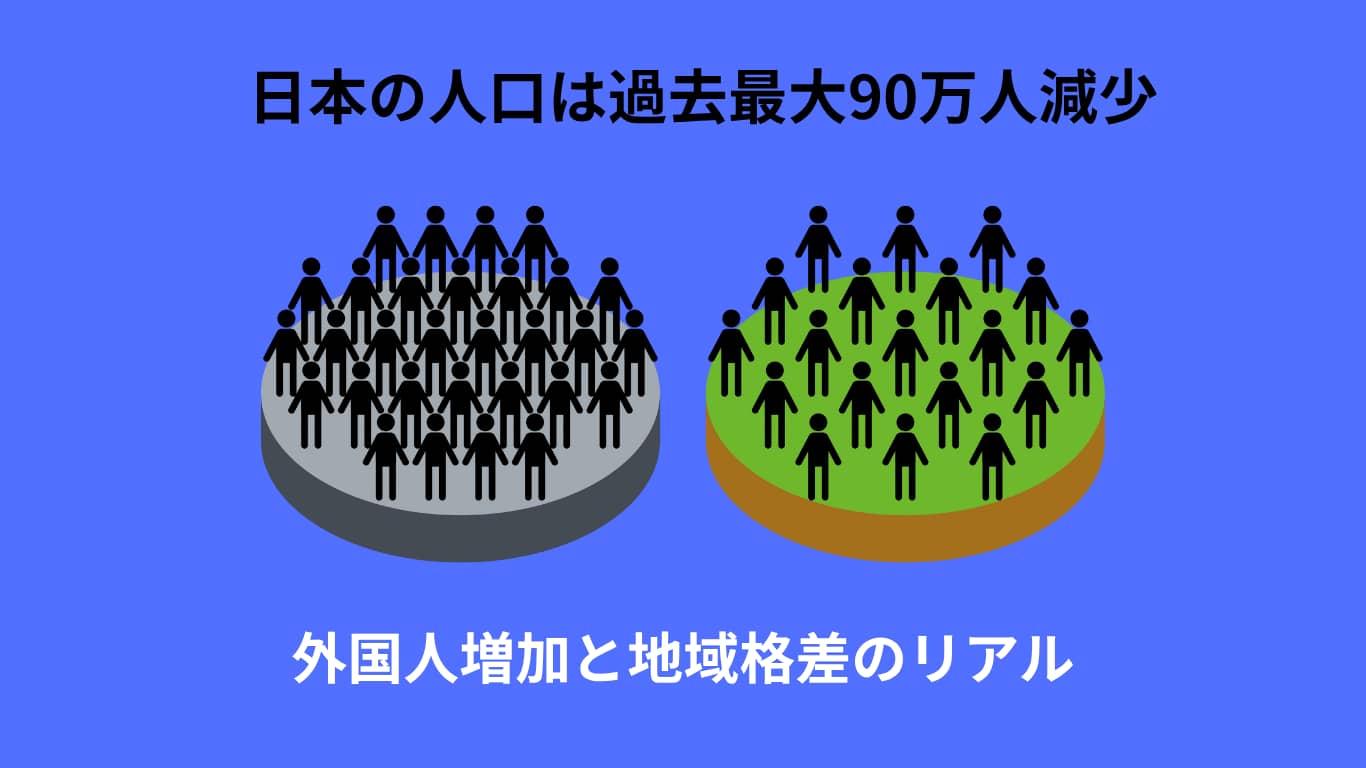

2024年の日本では、日本人人口が過去最大の90万人減少し、外国人人口は統計開始以来最多の367万人に達しました。

出生数の減少と高齢化による自然減、東京への人口集中、そして外国人労働者の増加という複合的な変化が同時に進行しています。

本記事では、この人口動態の最新データと地域別の特徴、社会への影響をわかりやすく解説します。

日本人口減少の背景

日本の人口は長年にわたり減少傾向にあります。2024年には日本人の人口が1億2065万人となり、前年より約90万人も減少しました。これは16年連続の減少で、過去最大規模です。

特に出生数が70万人を下回ったことが大きな要因です。出生数の減少は、結婚する人の減少や高齢化の進行など複数の社会的要因が影響しています。

例えば地方では若者が都市に流出し、子どもの数が大きく減っています。一方で高齢者人口は増えており、死亡者数が出生数を大きく上回る「自然減」が続いています。

外国人人口増加の影響

一方で外国人の人口は増加傾向にあります。2024年には367万人と、統計開始以来の最多を更新しました。

これはコロナ禍で一時的に減少した後、就労や留学目的で日本に来る人が増えたためです。

特に東京などの大都市圏では外国人が急増しており、生活や地域コミュニティに変化が見られます。

コンビニや飲食店などの働き手として外国人が支える場面も多く、地域の活性化に寄与しています。し

かし、言語や文化の違いにより新たな課題も生じており、共生のための取り組みが求められています。

1.過去最大の日本人人口減少

減少数・率の詳細と16年連続減少

2024年の日本人人口は前年より約90万8000人減少し、1億2065万人となりました。

これは統計開始以来で最大の減少幅です。

16年連続で減少が続いており、人口減少が一時的な現象ではなく、長期的な流れであることを示しています。

特に地方では若年層の都市部への移動が加速しており、人口減少が止まらない状況です。

秋田県では減少率が1.91%と全国で最も高く、青森県や高知県でも1.7%を超える減少となっています。

出生数・死亡数の推移と自然減拡大

2024年の出生数は68万7689人と、統計開始以来初めて70万人を下回りました。

一方、死亡者数は159万9850人と過去最多となり、死亡者数が出生数を上回る「自然減」は91万人を超えています。

この自然減は年々拡大しており、高齢化社会が進む中でさらに加速する可能性があります。

たとえば、地方の小学校では入学する子どもの数が減少し続け、統廃合を余儀なくされる事例も増えています。

都道府県別の人口減少傾向

都道府県別に見ると、東京だけが2年連続で人口増加となり、1万6825人増の1328万人となりました。

一方で46の道府県では人口が減少しています。

特に秋田や青森など東北地方の減少率が高く、地域社会の維持が大きな課題となっています。

人口流出に伴って地域経済が縮小し、公共交通機関や医療機関の維持が難しくなるケースも報告されています。

人口減少は単なる数の問題にとどまらず、地域の暮らし方そのものを変えてしまう深刻な課題です。

2.外国人人口の増加と背景

外国人人口の過去最多更新

2024年の外国人人口は前年比約35万人増の367万人となり、統計を取り始めた2013年以降で過去最多を記録しました。

これは外国人労働者や留学生の増加が主な要因です。

特に建設業や介護、コンビニエンスストア、飲食業など、人手不足が深刻な分野で外国人労働者の存在が不可欠になっています。

例えば、地方の小さな町でも外国人スタッフが働くスーパーや農業現場が増えており、地域の生活を支える重要な役割を担っています。

コロナ禍後の回復と転入者数の増加

コロナ禍では入国制限の影響で外国人の数が一時的に減少しましたが、2023年以降は回復に転じました。

2024年には国外からの転入者が66万人を超え、過去最多を更新しています。

特にアジア圏からの技能実習生や留学生の増加が目立ちます。東京や大阪、名古屋といった都市部には、新たに来日した外国人向けの学校や相談窓口も増えており、生活支援の取り組みが広がっています。

例えば、東京では外国語で相談できる区役所窓口や、生活情報を多言語で発信するサービスが整備され、地域に根ざした支援が進められています。

外国人人口増加による社会への影響

外国人が増加したことで、地域社会にさまざまな変化が起きています。

飲食店では多国籍料理店が増え、地域イベントで外国の文化を紹介する機会も増加しています。

一方で、言語の壁や文化の違いによるトラブルもあり、共生社会の実現が課題となっています。

例えば、ゴミ出しルールの違いや学校での言語サポート不足といった問題が報告されています。

その一方で、外国人が地域経済や文化交流に貢献していることも事実であり、日本社会全体での受け入れ体制の整備が重要です。

3.地域別人口動態の特徴

東京一極集中と人口増加要因

東京は2年連続で人口が増加し、2024年には1328万人を超えました。

背景には就職や進学を目的とした若年層の転入があり、特にIT関連やサービス業など都市部での雇用機会が多いことが要因とされています。

また、東京都内には外国人居住者も多く、飲食業や建設業などの労働力を支える役割を果たしています。

例えば、新宿区や豊島区などでは多国籍の住民が暮らすエリアが形成され、国際色豊かな街並みに変化しつつあります。

これにより、東京では地域経済や文化の多様化が進む一方で、住宅価格の高騰や混雑といった課題も浮き彫りになっています。

三大都市圏の人口動向

東京圏だけでなく、名古屋圏や関西圏を含む三大都市圏は依然として人口の過半数を占めています。

2024年時点で三大都市圏の人口は約6600万人と、日本全体の半数以上を維持しました。

これは交通網の整備や企業本社の集中といった都市機能の高さが影響しています。

例えば、名古屋では自動車関連産業が引き続き地域経済を支え、大阪では再開発プロジェクトに伴う雇用増加が人口流入を促しています。

しかし、地方から都市部への人口流出が続くことで、地方経済の衰退を加速させている側面も無視できません。

地方の人口減少と課題

一方で地方では人口減少が深刻化しています。秋田県や青森県では1%を超える減少率を記録し、特に若年層の流出が顕著です。

これにより、地域の学校が統廃合され、公共交通機関が維持できなくなるケースも増えています。

例えば、秋田県内の一部地域ではバス路線が廃止され、高齢者が移動に困る状況が報告されています。

また、医師不足や介護人材不足といった課題も顕在化しており、人口減少が地域社会の基盤そのものを揺るがしています。

こうした状況に対応するため、地方自治体では移住促進やデジタル技術を活用したリモートワーク環境の整備など、新しい施策が模索されています。

まとめ

2024年の人口動態は、日本社会の課題をより鮮明に示しました。

日本人人口は過去最大の90万人減少となり、出生数の落ち込みと高齢化による自然減が大きな要因でした。

一方で、外国人人口は過去最多を更新し、地域の労働力や文化の多様化に貢献しています。

しかし、言語や文化の違いから生じる課題もあり、共生のための体制づくりが欠かせません。

さらに、東京など都市部への人口集中と地方の過疎化が進行し、地域格差は一層拡大しています。

これからの日本社会は、人口減少を前提とした地域づくりや外国人との共生、地方の活性化といった複合的な取り組みが求められています。

コメント