東南アジアの森林に生息するヒヨケザルは、首から尾の先までつながる大きな飛膜を持ち、100〜200メートルもの滑空ができる哺乳類です。

2024年放送のテレビ番組「超常現象」では“雷獣”として紹介され、その姿はCGかと思うほどの迫力でした。

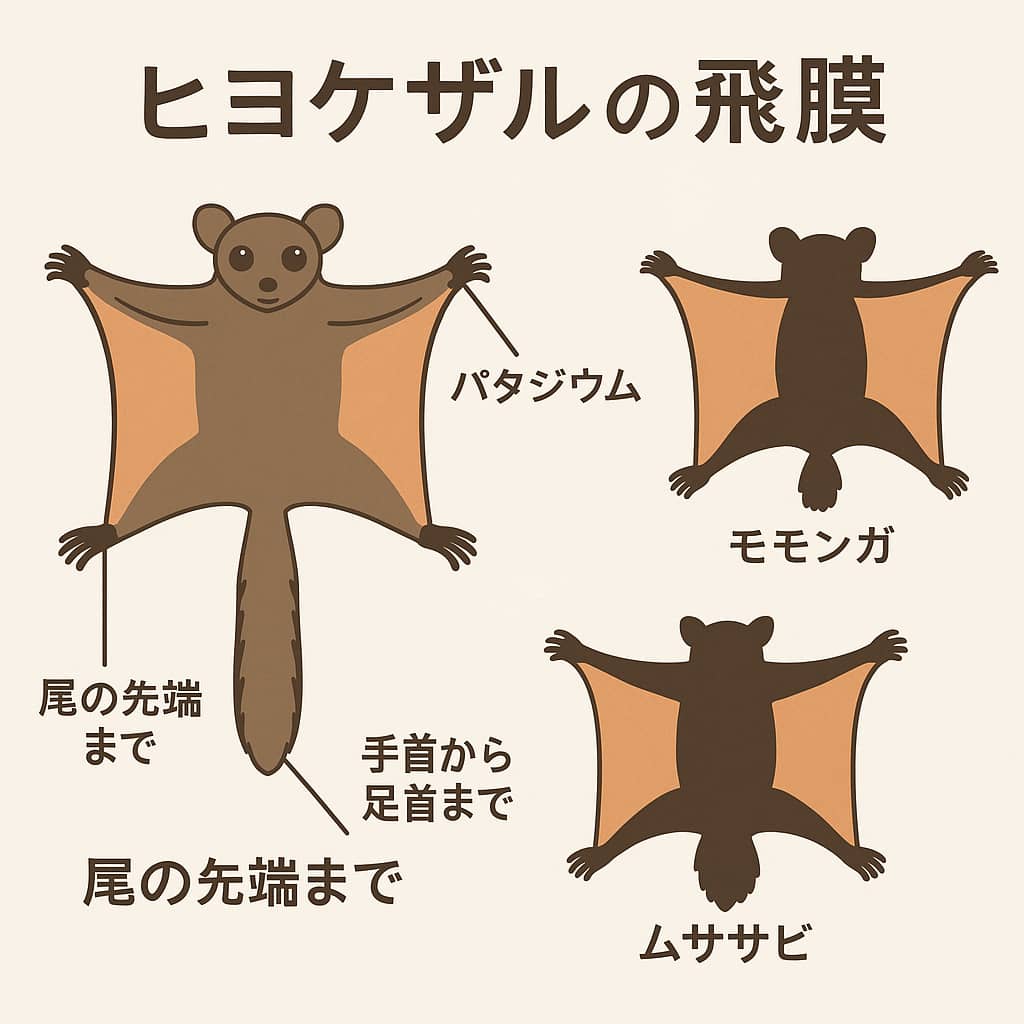

一見するとモモンガやムササビに似ていますが、実は飛膜の形や滑空能力に大きな違いがあります。

本記事では、ヒヨケザルの特徴や飛膜の仕組み、そしてモモンガ・ムササビとの違いをわかりやすい図解とともに解説します。

はじめに

先日放送されたテレビ番組「超常現象 2024」では、“雷獣”としてヒヨケザルが紹介されました。

その映像はまるでCGで作られたかのように迫力があり、森の中を滑空する姿はまさに幻の生き物のよう!

視聴者の間でも「本当に実在するの?」と話題になっていました。

ヒヨケザルの魅力と注目される理由

ヒヨケザル(コロゴ)は、東南アジアのジャングルに暮らす、世界でも珍しい滑空哺乳類です。

見た目はモモンガやムササビに似ていますが、首から指先、足先、尾の先端までをつなぐ広大な飛膜を持ち、100〜200メートルという長距離滑空が可能です。

その姿は「空飛ぶ絨毯」や「生八橋の妖精」とも例えられ、夜の森を音もなく移動する様子は幻想的です。草や木の若葉を主食とし、森の高い位置を移動するために進化したその形態は、観察する人の目を釘付けにします。

モモンガ・ムササビとの比較の意義

ヒヨケザルの魅力をより深く理解するには、似た特徴を持つモモンガやムササビと比べるのがわかりやすい方法です。

モモンガやムササビの飛膜は手首から足首までの範囲に限られ、滑空距離も数十メートルほど。

一方、ヒヨケザルは全身を覆う膜のおかげで安定性と距離の両方に優れています。

この違いは単なる形の差ではなく、生息環境や進化の歴史にも関わる重要なポイントです。

本記事では図解を交えながら、その構造的な違いと背景をやさしく解説します。

1.ヒヨケザルとは

分布と生息環境

ヒヨケザルは、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなど東南アジアの熱帯雨林に広く分布しています。

高い樹木が密集する森林を好み、地上に降りることはほとんどありません。

昼間は木の幹や枝の陰にじっと身を潜め、夜になると活動を開始します。特に密林の樹冠(じゅかん)部を移動しながら餌を探すため、枝から枝へと長距離滑空できる能力は生活に欠かせません。

体の特徴とサイズ

体長は約35〜40センチ、尾を含めると50センチを超える個体もいます。体重は1〜2キロ程度で、体は軽く骨格も華奢(きゃしゃ)です。

最も特徴的なのは、首から指先、足先、そして尾の先端までをつなぐ飛膜(パタジウム)で、まるで全身を包み込むマントのよう。この飛膜は毛で覆われており、滑空時には空気を受け止めて浮力を生みます。

また、大きく前方を見られる目は夜行性の生活に適しており、暗闇でもしっかりと障害物を見分けられます。

食性と生活習慣

ヒヨケザルは完全な草食性で、木の若葉や柔らかい芽、花、果実などを食べます。

鋭い門歯で葉をかじり、臼歯で細かくすりつぶすため、固い繊維質の植物も消化できます。

夜間に数百メートル以上移動しながら食べ物を探し、時には同じ木を何日も利用します。

基本的に単独で行動しますが、母親は幼い子どもを飛膜に包み込むように抱えて移動することがあり、その様子は非常に愛らしく、観察できれば幸運といえます。

2.飛膜(パタジウム)の特徴

飛膜の範囲と構造

ヒヨケザルの飛膜は、首の付け根から腕、指の先、足の先、さらに尾の先端までをぐるりとつなぐように広がっています。

この範囲の広さは滑空哺乳類の中でも群を抜いており、まるで全身を覆う一枚布のようです。

飛膜は柔らかく毛で覆われ、空気抵抗をうまく利用して浮力を生み出します。特に指の間の膜は薄く、まるでカイト(凧)の帆のように風を捉えることができます。

この広大な飛膜によって、滑空中でも体勢を自在に調整し、狙った枝や幹に正確に着地できます。

滑空距離と安定性

ヒヨケザルは、一度の滑空で100〜200メートルを移動できると言われています。

これは市街地ならビルの屋上から数ブロック先まで飛べるほどの距離です。

滑空中はほとんど高度を失わず、着地時もふわりと減速するため、枝や幹に衝撃なく止まれます。

この安定性は尾まで膜がつながっている構造によるもので、まるで飛行機の尾翼のように空中でバランスを取る役割を果たしています。

他の滑空哺乳類との性能差

同じ滑空能力を持つモモンガやムササビは、飛膜が手首から足首までに限られ、滑空距離は数十メートル程度が一般的です。

これに対してヒヨケザルは、全身を覆う飛膜によって揚力を最大限に活用できるため、飛距離も安定性も圧倒的に高いのです。

さらに、モモンガが「ジャンプして落下しながら滑空する」のに対し、ヒヨケザルは「ゆるやかに滑り出して距離を伸ばす」ため、より省エネでの移動が可能です。

この差は、密林という高低差の大きい環境で生きるための進化の結果といえます。

3.モモンガ・ムササビとの違い

飛膜の範囲比較

モモンガやムササビの飛膜は「手首から足首まで」の範囲に限られています。

一方、ヒヨケザルの飛膜は首から指先、足先、尾の先端までをすべて覆う広大な構造です。

この差は見た目にもはっきりしており、ヒヨケザルはまるで全身を一枚のマントで包んだような姿になります。

実際、モモンガやムササビが滑空する姿は「手足を広げた状態」ですが、ヒヨケザルは「体ごと広がった布が空に浮かぶ」ように見え、安定性と揚力の面で大きな優位があります。

滑空距離と進化的背景

モモンガやムササビの滑空距離は一般的に20〜50メートル程度で、主に木と木の間を素早く移動するために使われます。

対してヒヨケザルは100〜200メートルの滑空が可能で、これは密林の高い樹冠を長距離移動するために進化した結果です。

高い木の間を行き来する生活では、短距離よりも安定して遠くへ移動できる能力が有利であり、そのため全身を覆う飛膜と尾までつながる構造が選択されてきたと考えられます。

生息環境と適応戦略の差

モモンガやムササビは温帯から亜寒帯の森林に生息し、比較的低い樹木や混交林で生活しています。

短い滑空で十分に食料や安全な場所にたどり着ける環境では、軽量でコンパクトな飛膜が適しています。

一方、ヒヨケザルが暮らす熱帯雨林は樹木が高く密集し、地上は捕食者が多く危険な場所です。

長距離かつ安定した滑空は、樹上だけで生活を完結させるための最適な戦略となりました。

この環境の違いこそが、3種の飛膜構造の違いを生んだ最大の理由といえるでしょう。

まとめ

1. ヒヨケザルとは

ヒヨケザル(コロゴ)は、皮翼目に属する哺乳類で、現生種はスンダヒヨケザルとフィリピンヒヨケザルの2種のみ。霊長類(ヒトやサル)にも比較的近い仲間ですが、独自の進化を遂げています。

- 分布:マレーシア、インドネシア、フィリピンなど

- 体長:35〜40cm程度

- 食性:草食(葉・花・新芽など)

- 生態:夜行性・樹上性

2. 飛膜(パタジウム)の特徴

ヒヨケザルの最大の特徴は、首から指先、足先、尾の先端までをつなぐ広大な飛膜(パタジウム)。この膜のおかげで、100〜200mもの距離を滑空できます。

- 範囲が広い:他の滑空動物よりも飛膜が全身を覆う

- 滑空効率が高い:高度の低下が少なく、長距離を移動可能

3. モモンガ・ムササビとの違い

図を見ると一目瞭然ですが、モモンガやムササビは「手首から足首」までしか飛膜がありません。

| 動物 | 飛膜の範囲 | 滑空距離 |

|---|---|---|

| ヒヨケザル | 首〜指先〜足先〜尾の先端まで | 100〜200m |

| モモンガ | 手首〜足首 | 数十m程度 |

| ムササビ | 手首〜足首 | 数十m程度 |

ヒヨケザルは尾まで膜がつながっているため、飛行機のように安定した滑空が可能です。

4. なぜ違いが生まれたのか

- ヒヨケザル:密林の高い樹木間を効率的に移動するために、滑空性能が進化

- モモンガ・ムササビ:比較的低い森林で、短距離移動を目的に進化

5. まとめ

ヒヨケザルは見た目こそモモンガやムササビに似ていますが、その飛膜ははるかに広く、滑空性能も抜群。森の中での移動手段として、哺乳類の中でも最高クラスの適応を見せています。

もし東南アジアで野生のヒヨケザルを見かけたら、その滑空の美しさと飛膜の広がりに注目してみてください。

ヒヨケザルは、見た目こそモモンガやムササビに似ていますが、その飛膜の広さと構造はまったく別物です。

首から尾の先端までを覆う広大な飛膜は、100〜200メートルという長距離を安定して滑空するための鍵であり、密林という環境に特化した進化の結果です。

モモンガやムササビのような短距離の素早い移動とは異なり、ヒヨケザルはゆったりとした滑空で効率的に森の中を移動します。

この違いは生息環境や生活様式の違いを映し出しており、自然界の多様な進化のあり方を感じさせます。

もし東南アジアの森で野生のヒヨケザルを見つけたら、その優雅な滑空と独特のシルエットに、きっと目を奪われることでしょう。

コメント