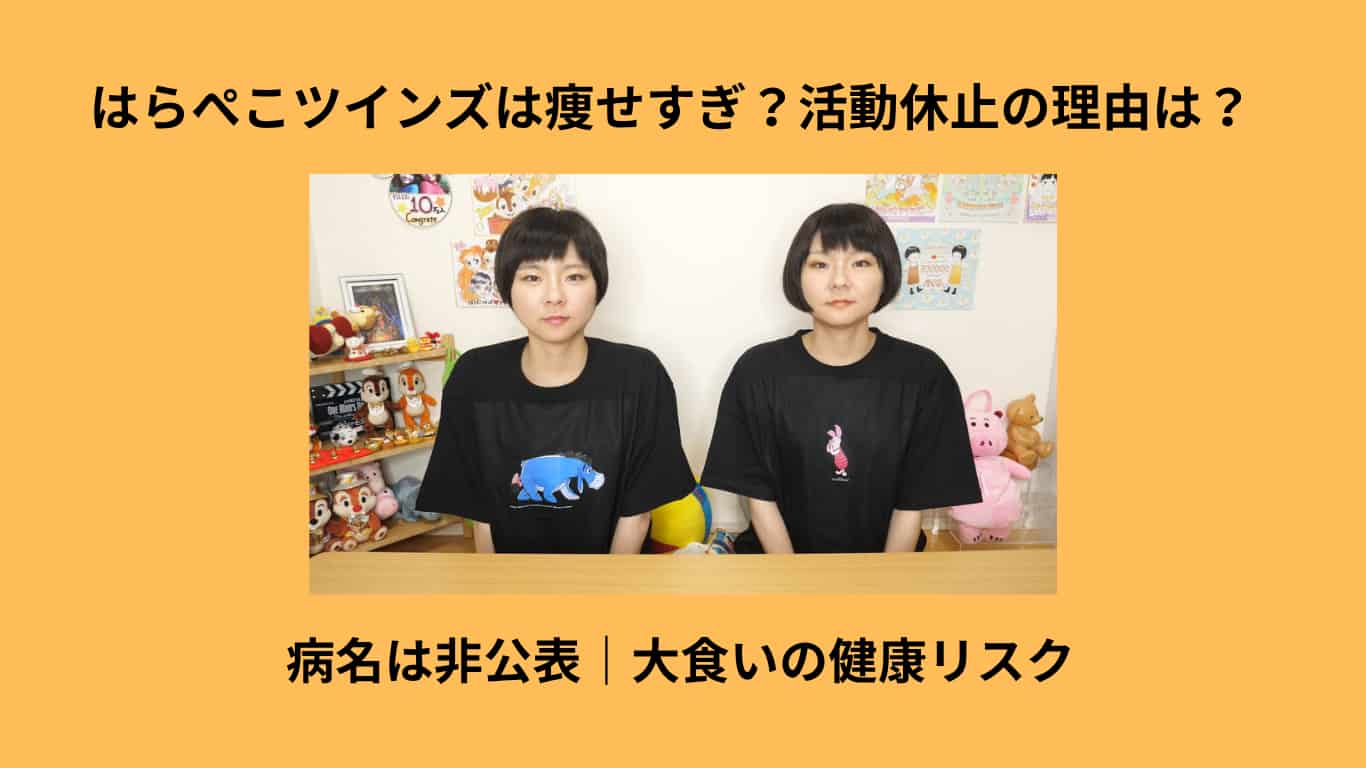

人気の大食いYouTuber「はらぺこツインズ(小野かこ/小野あこ)」が、体調不良により活動休止を発表しました。

突然の入院というニュースに、SNSでは心配の声が広がっています。

現時点では病名や原因は公表されておらず、視聴者としては続報を待つしかありません。

ただ今回の出来事は、大食いという職業に潜むリスクや、視聴者の向き合い方を改めて考えるきっかけにもなっています。

この記事では、発表された事実を整理しながら、

・大食いによる身体・メンタルへの負担

・視聴者ができる応援のあり方

・安全に活動を続けるための社会的課題

について、一般視聴者の立場からまとめていきます。

はじめに

活動休止発表の背景

人気の大食いYouTuber「はらぺこツインズ(小野かこ/小野あこ)」が、体調不良により当面の活動休止を発表しました。

SNSでは驚きと心配の声が広がっています。つい数日前までいつも通り動画を投稿していたため、視聴者にとっては突然の知らせでした。

大食い企画は、楽しい時間を届ける一方で、身体に大きな負担がかかります。

特にお二人は姉妹で同じペースで活動してきたため、体調不良が「同時期」に起こったことは、より深刻に受け止められています。

情報は現時点で公表されている範囲のみ

今回の発表では、病名や詳しい原因は公表されていません。

医療に関わる情報はプライバシーが厳格に守られるべきものなので、推測や憶測を避けることが大切です。

はらぺこツインズは「撮影済みの動画は公開していく」と説明しており、無理のない範囲でファンを安心させようと努力していることがわかります。

このブログでも、あくまで発信された事実をもとに、視聴者として何を考えられるのか、健康面や社会的な視点から整理していきます。

1.はらぺこツインズに起きたこと

即時入院と活動休止という判断

小野あこさんは、先月から体調が優れず病院を受診したところ、医師から「すぐに入院が必要」と判断されたと発表されています。

突然の入院は、本人も周囲も驚くほどの状況だったと想像できます。

一方の小野かこさんも体調不良が続いており、姉妹どちらも無理を続ければ、長期的に回復が難しくなる可能性があります。

そのため「回復を最優先」に、活動休止の判断がなされました。

これは芸能活動でもYouTuberでも大切なことで、「続けること」以上に「健康であること」が何より大事だという姿勢が伝わってきます。

病名・原因は非公表である事実

今回の発表には、具体的な病名や原因への言及はありません。

健康に関する情報は本人の権利として守られる必要がありますし、まだはっきりした診断が出ていないケースも考えられます。

視聴者としては「大食いとの関係は?」「どのくらい深刻なの?」と不安が生まれがちですが、ここで推測を重ねることはかえって負担になりかねません。

今は「きちんと治療に取り組めている」という事実を尊重したいところです。

ストック動画の公開方針

活動休止中とはいえ、これまでに撮影してきた動画は順次公開される予定とのことです。

「突然まったく見られなくなる」わけではないため、ファンにとっては安心できる部分でもあります。

ただし、動画が更新されることで「もう元気なの?」と誤解される可能性もあります。

撮影時期と現在の体調には差があることを、視聴者側も理解しておく必要があります。

動画を楽しみながらも、無理に急かすことなく、お二人のペースを応援する気持ちが大切だと感じます。

2.大食いという職業と健康リスク

身体的負担(消化器・代謝への影響)

大食い企画では、短い時間に大量の食べ物を体に入れます。

たとえば「30分でラーメン5杯」「ピザ1枚を数分で完食」といった挑戦です。こうした食べ方は、普段よりもはるかに胃が膨らみ、消化に時間がかかります。

結果として、胃もたれ・胸やけ・強い眠気など、身近な不調が出やすくなります。

また、甘いデザートの連続や炭水化物中心の勝負では、食後に血糖が急に上がり、そのあと一気に下がる“ジェットコースター”のような状態になりがちです。

急なだるさや集中力低下はこの揺れが原因の一つ。加えて、塩分の多い麺類・丼物の連投は、のどの渇きやむくみを強めます。

撮影現場では「温かいうちに」「画的にきれいなうちに」とスピードが求められ、よく噛まずに飲み込む場面も増えます。噛む回数が減ると消化に負担がかかり、腹部の張りや吐き気につながりやすくなります。

さらに、大盛り企画の前後で極端に食事量を減らす“調整”をすると、便通の乱れや体重の急な増減が起こり、体のリズムが崩れます。

こうした小さな無理が積み重なると、単発の不調ではなく「長引く疲れ」「回復しにくい体」へと広がっていきます。

視聴者としては、派手な完食シーンの裏で、こうした地味な負担が何層にも重なっていることを想像したいところです。

メンタル面・生活リズムと「職業病」議論

大食いは体だけでなく、心や生活リズムにも影響します。

たとえば「締め切りまでに撮る」「スポンサーの期待に応える」「伸びが悪ければ次はもっと過激に」というプレッシャー。数字に追われると、無理なスケジュールや内容を自分に課しがちです。

夜遅くの収録や遠征が続けば、睡眠は不規則になり、朝起きられない・疲れが抜けない、といった慢性的な不調に結びつきます。

さらに、コメント欄やSNSの反応は励みになる一方で、「もっと食べて」「これも挑戦して」と過度な期待を呼びやすい側面も。

体調が悪い時に休む選択をすると、「怠けているのでは」と誤解されるのが怖くて、無理を重ねてしまうケースも想像できます。

だからこそ、この仕事には“職業病”という視点が必要です。激辛の連投、飲み込みを多用する早食い、極端な前後調整――。

こうした習慣が健康リスクを高めるなら、制作側と出演者のあいだで「1日の挑戦回数」「連投の間隔」「休養を最優先できる基準」など、あらかじめルールを決めるべきです。

視聴者にできることもあります。たとえば、休養や難易度の調整をポジティブに受け止める、食の安全や衛生管理に配慮した企画を好意的に評価する、といった“空気の後押し”です。

再生数だけでなく、「無理のない進行」と「長く続けられる働き方」を応援するムードが広がれば、出演者は安心して体調を最優先にできます。

結局のところ、健康は土台です。土台が揺らげば、楽しい企画も長続きしません。大食いを“職業”として守るために、体・心・生活リズムをトータルで支える考え方が欠かせません。

3.視聴者と社会が向き合う課題

過激な表現を求めない視聴姿勢

再生回数を伸ばすために「もっと早く」「もっと量を」「もっと辛く」を求める声は、気づかないうちに出演者へ無理をさせます。

私たち視聴者ができることはシンプルです。

- “無理のない挑戦”を評価する

たとえば「今日は量を控えめにして味わいを紹介します」といった動画に、好意的なコメントを残す。

例:「無理せずゆっくり食べてね。味の感想が聞けて良かった!」など。 - 休養を応援する

更新が止まったときに「早く動画を!」ではなく「ゆっくり休んで」と伝える。

例:コミュニティ投稿に「体第一で。戻ってくるまで過去動画を楽しみます」と書き込む。 - “危ない食べ方”を肯定しない

丸のみ、極端な早食い、激辛の連投など、見ていてヒヤッとする行為には拍手をしない。

例:SNSで拡散する際は「危険な真似はしないで」と注意書きを添える。

こうした小さな行動が空気を変えます。「安全第一でも数字が取れる」と制作側が確信できれば、挑戦内容は自然に健全な方向へ寄っていきます。

健康管理へのガイドライン整備

次に必要なのは、制作側と出演者が共有できる“分かりやすいルール”です。専門用語を使わず、実務でそのまま使える形が望ましいでしょう。

例として、以下のようなガイドラインが考えられます。

- 撮影頻度の上限

例:大食い企画は週1〜2本まで。同日2本撮りは原則禁止。連投する場合は48時間以上あける。 - 挑戦内容の段階表

量・早さ・辛さをそれぞれ5段階で評価し、総合3を超える組み合わせは連続で実施しない。

例:量=3、早さ=2、辛さ=0 → 合計5(高負荷)なので次回は合計2以下に下げる。 - 体調チェックの見える化

撮影前に「睡眠時間/体温/胃の不調の有無」を本人が自己申告し、1つでも×があれば延期。

例:睡眠4時間以下・発熱・腹痛がある日は撮影しない。 - 安全な食べ方の基本

「よく噛む/飲み込みをしない/水分をこまめに取る」を必須化。

例:テロップで“真似しないでね”ではなく、“よく噛んで安全に食べています”と前向きに示す。 - 休養と復帰プラン

体調不良が出たら最低1週間は完全休養。復帰は「ライトな食レポ→大盛り→チャレンジ系」の順で段階的に。

例:復帰1〜2本目は“量なしのレビュー動画”に限定。 - スポンサーとの合意事項

案件でも挑戦レベルの上限・撮影時間帯・休養の優先を契約書に明記。無理な条件は受けない。 - 第三者の相談先

体調や不安を事務所外の窓口にも相談できるようにする。

例:産業医・看護師・管理栄養士とオンラインでつながる仕組み。

これらは完璧である必要はありません。まずは「守れる最低ライン」を決め、運用しながら改善していくことが大切です。

視聴者も、動画の概要欄や固定コメントでこうした方針が示されていれば、安心して応援できます。

“面白さ”と“安全”は両立できます。長く続けてほしいからこそ、今このタイミングでルールを言語化し、みんなで守っていきましょう。

まとめ

はらぺこツインズの活動休止は、「楽しい大食いコンテンツ」の裏側にある負担を、私たち全員が見つめ直すきっかけになりました。

現時点で病名や原因は公表されていない以上、憶測は控え、まずは回復を待つ――これが大前提です。そのうえで、長く健全に活動を続けてもらうために、次の実践を積み上げていきましょう。

- 視聴者ができること:過激さより「無理のない挑戦」「味わい・リポート重視」を評価する/休養を応援するコメントを残す/危険な食べ方を称賛・拡散しない。

- 制作側ができること:撮影頻度の上限設定、連投間隔の確保、撮影前チェック(睡眠・体温・胃の不調)を徹底/「よく噛む・飲み込まない・水分補給」の基本を画面で伝える/段階的な復帰プランを事前に用意。

- 社会として進めたいこと:健康管理のガイドラインを業界共通の“最低ライン”として言語化し、スポンサー契約や現場運用に落とし込む/外部の相談窓口(医療・栄養・メンタル)とつながる仕組みを整える。

エンタメと安全は両立できます。数字のために体を削るのではなく、「安全第一でも面白い」を当たり前にする空気を、視聴者・制作者・スポンサーが一緒につくる。

そうしてこそ、好きなクリエイターが“長く”戻ってこられる道が開けます。まずは今日、私たちのリアクション一つから変えていきましょう。

コメント