お笑い界のレジェンド・浜田雅功さんが、ついに“画家”として本格デビューしました。

麻布台ヒルズギャラリーで開催中の初個展「空を横切る飛行雲」は、100点を超える作品が並ぶ本格的な展示。

「浜ちゃんが画伯に!?」「上手いの?それともギャグ?」とSNSでも大きな話題を呼んでいます。

本記事では、浜田さんの個展の見どころや世間の反応、作品が放つ“下手ウマ”の魅力を、一般視聴者の目線でじっくり紹介していきます。

はじめに

浜田雅功、初の個展に注目!

お笑い界のレジェンド・浜田雅功さんが、ついに画家として動き出しました。

初の個展「空を横切る飛行雲」が、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催されるというニュースに、ファンもメディアも大騒ぎ。

これまでテレビで“浜田画伯”として披露してきた独特のタッチを覚えている人も多いでしょう。

しかし今回は、バラエティの一コマではなく、れっきとしたアート展。

「まさか浜ちゃんが本気で!?」と、驚きと期待の声がSNSに溢れています。

会場には100点を超える作品が並ぶ予定で、立体展示や空間演出も取り入れられるなど、内容はかなり本格的。

相方・松本人志さんの復帰発表後、初めての公の場ということもあり、「芸人・浜田」から「表現者・浜田」へと踏み出す新たな挑戦として注目を集めています。

「笑うな!」報道陣もざわついた本気の理由とは?

個展の開幕セレモニーでは、報道陣が作品を見て思わず笑ってしまう一幕も。

そのとき浜田さんが放ったのが、「お前、笑いすぎやぞ!」という名言。

ニュースでもこの場面が大きく取り上げられました。

これまで“笑われる絵”として親しまれてきた浜田さんの作品ですが、今回は「笑ってほしくない」「ちゃんと見てほしい」という気持ちがにじみ出ています。

その姿勢からは、長年“ツッコミ役”として笑いを支えてきた浜田さんの、新たな表現者としての一面が垣間見えるようです。

ギャグなのかアートなのか――。

この個展は、その答えを観客に委ねる、浜田雅功さんらしい挑戦と言えるでしょう。

1.浜田画伯、ついに個展デビュー!

「空を横切る飛行雲」ってどんな展示?

浜田雅功さんの初個展「空を横切る飛行雲」は、そのタイトルからも感じられるように、どこか“通り過ぎる一瞬の余韻”をテーマにしています。

展示会場の麻布台ヒルズギャラリーには、浜田さん自身が描いた100点を超える作品がずらり。カラフルな動物や人物、抽象的なモチーフなど、自由でエネルギッシュな世界が広がります。

特徴的なのは、絵だけでなく立体作品や空間演出も用意されていること。

ライオンをかたどった彫刻に「目入れ式」が行われたというエピソードも話題になりました。まるで“画家・浜田”が自らの作品に命を吹き込むような瞬間です。

会場では、作品の展示だけでなく、浜田さんの制作風景を記録した映像も上映されるとのこと。これまで「バラエティの中の浜田画伯」として笑いを取ってきた彼が、どんな表情でキャンバスに向かっていたのか——その素顔を垣間見ることができます。

松本人志の復帰後、初の公の場として話題に

今回の個展は、相方・松本人志さんの活動再開発表後、初の公の場ということもあり、報道陣の注目度は格別でした。

セレモニー当日、浜田さんがカメラのフラッシュを浴びながら笑顔を見せる姿は、どこかいつものテレビとは違って“穏やかなアーティスト”の雰囲気。

これまで「笑いの現場」に立ってきた彼が、「作品の現場」に立つ姿に、多くのファンが新鮮さを感じたようです。

一方で、浜田さん自身は相変わらず飾らず自然体。

記者から「なぜ今、個展を?」と聞かれると、「やれ言うから、やるわ!」と軽く笑いながら答えたとか。

この“ツッコミ風の素っ気なさ”が、逆に本気さを引き立てていました。

会場で見られる100点超の作品と空間演出

展示は複数のゾーンに分かれており、それぞれに異なるテーマが設定されています。

たとえば、カラフルな動物を描いたユーモラスなエリアの隣には、どこか寂しげな風景画のコーナー。

会場を歩くたびに、「笑い」と「静けさ」の間を行き来するような感覚に包まれます。

さらに、展示空間の照明やBGMにもこだわりがあり、作品の雰囲気を際立たせる演出がなされています。

特に印象的なのは、会場の中央に設置された“飛行雲”をイメージした天井装飾。

白いラインが空間を横切るように走り、まるで浜田さんの人生や創作の軌跡を象徴しているようです。

「お笑い」「芸術」「人生」――それぞれの要素が絶妙に混ざり合うこの個展。

浜田雅功さんがどんな想いでキャンバスに向かったのか、その答えは会場の一つひとつの作品に込められているのかもしれません。

2.上手い?下手?評価が分かれる“浜田ワールド”

SNSで賛否両論!「上手すぎ」「味がある」「笑っちゃう」

来場者やSNSの声は本当にバラバラです。

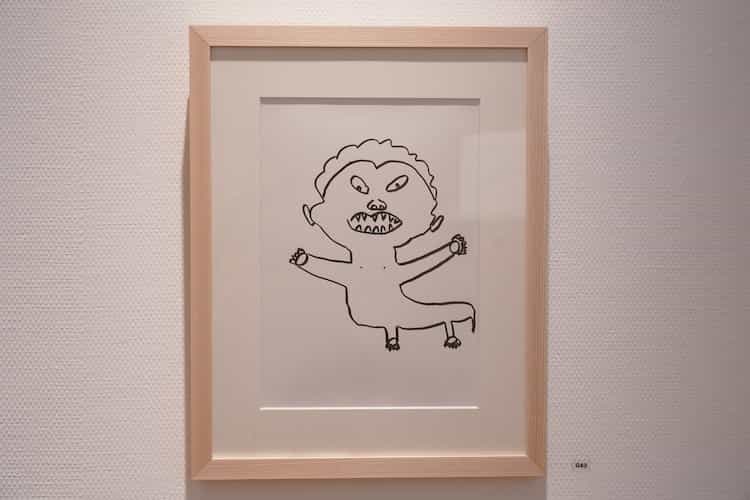

たとえば、ギターを描いた作品では「影の入れ方がリアルで上手い!」という感想がある一方で、犬の横顔の絵には「バランスが崩れてるのに可愛い=味がある」「思わず笑っちゃうけど目が離せない」といった反応も。

“上手い/下手”を決めたくなるところですが、見ているうちに評価軸がずれていくのが浜田作品の面白さ。

最初は「笑える絵」だったのに、帰る頃には「もう一回見たい絵」になっている、そんな変化を体験する人が多い印象です。

家族連れで来ると感想の違いも顕著。子どもは「色がかっこいい!」、大人は「線が荒いけど勢いがある」と受け取り、同じ一枚から別々の“好きポイント”を見つけて盛り上がれます。

技巧ではなく“表現”で魅せる「下手ウマ」の世界

浜田作品を前にすると、写実的な“うまさ”よりも、勢い・歪み・色の押し出しがまず飛び込んできます。

たとえば人物画。目が少し大きく、鼻が短く、首が細い——冷静に見ると“正確”ではないのに、視線が吸い寄せられる。背景は大胆に塗り残され、太い線が主役を引き立てます。

動物画では、タテにのびる一筆の線が背骨のように働き、そこに太い輪郭線と原色に近い色面が重なる。結果、「形のズレ=躍動感」に転化するのが不思議です。

この“下手ウマ”はお笑いの「間(ま)」にも似ています。完璧なタイミングではなく、少し外した瞬間に笑いが生まれるように、絵でも少し外した形や色が見る人の想像力を動かす。

鑑賞のコツは三つ。

1) 近づいて“線の震え”を見る(筆圧や描き直しの跡に感情が出ます)。

2) 離れて“色の塊”として捉える(印象がガラッと変わります)。

3) もう一度、角度を変えて見る(歪みがリズムに見えてきます)。

“技巧の正しさ”では測れない快感がある——それが浜田ワールドの魅力です。

3.アートかギャグか?曖昧さこそが魅力

「お笑いの匂い」を残したアート表現

浜田雅功さんの絵を見ていると、どこかに“お笑いのリズム”が感じられます。

構図がわずかにズレていたり、モチーフの表情が妙に誇張されていたり——まるでツッコミの「間」を絵で表現しているよう。

たとえば、猫の絵の目が異様に大きく描かれている作品では、思わず笑ってしまうのに、じっと見ているとその「大きさ」に不思議な温かみが宿ってくる。

見る人を笑わせつつ、同時に“何かを感じさせる”そのバランス感覚は、まさに浜田さんの芸風そのものです。

本人も会見で「笑ってくれてもええけど、ちゃんと見てくれ」と語っており、笑いを排除するわけではなく、“笑いを通して伝わる何か”を大切にしているようです。

つまり、彼にとってのアートとは、感情を真面目に表現する手段でありながら、観る人がクスッと笑える“遊び心のある世界”でもあるのです。

見る人の視点で変わる“笑い”と“感動”の境界線

浜田さんの作品が面白いのは、見る人によって“作品の意味”が全く変わるところ。

たとえば、ある来場者は「ギャグで描いたんだろう」と笑っていたのに、別の人は「この絵、なぜか胸に残る」と涙ぐんでいたとか。

同じ作品でも、笑う人もいれば感動する人もいる——その曖昧な境界こそが、浜田アートの最大の特徴です。

この“曖昧さ”は、浜田さん自身が長年お笑いの世界で磨いてきた感性にも通じます。

笑いとは、誰かを傷つけずに心を揺らす表現。

アートもまた、人の心に「なぜだかわからないけど何かを残す」表現。

だからこそ、浜田さんの作品は、笑いと感動が同居する不思議な余韻を生み出しているのでしょう。

ギャグでもアートでもない、“浜田雅功”というジャンル

多くの来場者が「これはもうジャンルとして“浜田”だ」と口にするほど、浜田さんの作品は唯一無二。

写実的でもなく、完全な抽象でもなく、その中間で漂う“自由さ”が彼らしい。

ある意味、浜田雅功という人間そのものが作品になっているとも言えます。

お笑いの現場で磨いた「一瞬で心をつかむ力」。

それが絵の中では、線の勢い、色のバランス、構図の大胆さとして現れています。

つまり、浜田さんの個展は“芸人が絵を描いた”のではなく、「浜田雅功という表現者がキャンバスを使って笑いと感動を語った」と言えるのかもしれません。

ギャグでもアートでもない、でも確かに心に残る。

それが“浜田雅功”というひとつのジャンルなのです。

まとめ

浜田雅功さんの初個展「空を横切る飛行雲」は、“笑い”と“表現”が同居する稀有な体験でした。

写実の上手さで競うのではなく、線の勢い・形のズレ・強い色で心を揺らす“下手ウマ”の魅力を提示。

見る人によって「面白い」も「沁みる」も成立する、その曖昧さこそが浜田アートの個性です。

鑑賞のコツは、①近づいて線の震えを見る、②離れて色の塊で捉える、③角度を変えてもう一度見る——この三つ。

笑ってもいい、感じてもいい。会場を出たあとにふと残る“飛行雲の余韻”を、ぜひ自分の目で確かめてみてください。

コメント