「異種移植」と呼ばれる、動物の臓器を人に移す試みが新たな段階に入りました。

中国で行われた世界初のブタ肺移植では、強い拒絶は避けられた一方、感染や炎症などの壁も確認されました。

ドナー不足の解消につながるのか――期待とリスク、そして次に必要な一手をやさしく整理します。

はじめに

ブタの臓器移植研究の最前線

臓器移植の世界では、長年「ドナー不足」が深刻な問題となっています。

特に肺移植は、手術を必要とする患者が多い一方で提供できる臓器が限られており、何年も順番を待つ人が少なくありません。

そんな中、注目を集めているのが「異種移植」という研究です。

これは、人間以外の動物から臓器を移植する試みのことで、ここ数年は遺伝子を改変したブタの腎臓や心臓を人に移植する実験が報告されてきました。

ブタは臓器の大きさや構造が人間に近く、供給の安定性が期待できるため、世界中の研究者が開発を進めています。

中国で実現した世界初の肺移植の意義

2025年、中国の研究チームが世界で初めてブタの肺を人に移植したと発表しました。

対象となったのは脳死状態の患者で、移植後の観察期間は9日間と短いものでしたが、この間に激しい拒絶反応は確認されませんでした。

これは小さな一歩のように見えても、医療の未来にとって大きな意味を持つ成果です。

肺は外の空気に触れながら働く特別な臓器であり、他の臓器に比べて拒絶や感染のリスクが高いため、移植研究が最も難しい分野の一つとされてきました。

今回の試みはまだ臨床利用には遠いものの、ドナー不足の解決に新たな可能性を示した点で、世界的に注目を浴びています。

2.異種移植が直面する課題

激しい免疫反応と拒絶のリスク

人の体は、見知らぬものが入ってくると守りに入ります。ブタの臓器は“よそ者”そのもの。体はそれを排除しようとし、炎症やむくみを引き起こします。

たとえるなら、侵入者に反応して家中の警報が鳴りっぱなしになり、必要な会話(酸素の受け渡し)がかき消されてしまう状態です。

研究では、免疫を落ち着かせる薬(抗体など)を組み合わせて使いますが、効きすぎると今度は感染症に弱くなるというジレンマが出ます。

風邪一つでも重症化しやすくなるため、「どの薬を、どの量で、いつ減らすか」という細かな調整が欠かせません。

今回のケースでも“突然の大暴走”は避けられたものの、免疫が静かに不具合を積み上げる様子が見えており、ここをどう抑えるかが最大の壁として残っています。

肺特有の移植の難しさとは

肺には、他の臓器にはない弱点がいくつもあります。

第一に、外の空気に直接さらされるため、花粉やホコリ、細菌・ウイルスの影響を受けやすいこと。第二に、表面積がとても広く“接触面”が大きいぶん、少しの炎症でもガス交換がガクッと落ちること。第三に、臓器そのものが大きく、血流の配分や圧のコントロールが難しいことです。

日常で例えるなら、きれいなフィルターを通した換気扇はよく回りますが、油やホコリが付着すると急に回らなくなるのと同じ。

肺移植では、この“フィルター汚れ”に当たるむくみや炎症を、早期に見つけて素早く下げる必要があります。

加えて、ブタの肺と人の胸郭のサイズ感や血管のつなぎ方の違いも影響します。画像診断や血液の酸素化をこまめに測り、小さな変化でも前倒しで手を打つ――この運用の上手さが、成功期間を伸ばす鍵になります。

倫理的懸念と患者家族の同意問題

異種移植は、医学だけでなく倫理の課題も伴います。

動物を臓器のために飼育することへの是非、そして今回のように本人の意思表示が難しい脳死患者で試験を行う場合、家族や後見人がどこまで理解し、納得して意思決定できるかが問われます。

現場で実際に必要なのは、(1)期待できる利益と(2)起こり得る不利益(拒絶・感染・苦痛・試験終了の条件)を、専門用語を避けて丁寧に説明すること。

たとえば「酸素を取り込む力がここまで下がったら中止」「この検査値が続けて上がったら薬を変更」といった“やめどき・続けどき”の目安を事前に共有すると、家族の心理的負担はぐっと減ります。

さらに、動物福祉の基準やデータ公開のルールづくり、費用負担や「もし標準治療と結果に差が出たらどうするか」といった公平性の議論も欠かせません。

医療として社会に受け入れられるためには、科学の手順と同じくらい、説明責任と透明性が重要です。

3.臓器移植の未来と可能性

ドナー不足解消への期待

いまの肺移植は「必要としている人 > 提供できる臓器」の状態が続いています。

もし、健康状態が管理された動物の臓器を安定的に供給できれば、季節や事故の発生状況に左右されない“在庫”に近い体制が作れます。

たとえば、病院Aの集中治療室で「数週間以内に肺移植が必要」と判断された場合、これまでは「いつ人の肺が出るか分からない」ため、患者は体力を落としながら待つしかありませんでした。

将来、基準を満たした“モデル動物”の臓器が準備できるなら、(1)サイズの適合、(2)血液型や免疫のマッチング、(3)搬送時間、という条件を満たした上で、計画的に手術日程を組むことができます。

また、人のドナー臓器は“中古車”に例えられるように個体差が大きいのが難点でした。動物臓器を規格化できれば、品質のばらつきが減り、手術や術後ケアの手順をより標準化しやすくなります。

人工肺やiPS細胞による臓器作成という選択肢も

ブタの臓器を使う異種移植は「今ある臓器不足をどう乗り切るか」という現実的な解決策ですが、将来を見据えると他の方法も研究されています。その代表が人工肺とiPS細胞による臓器作成です。

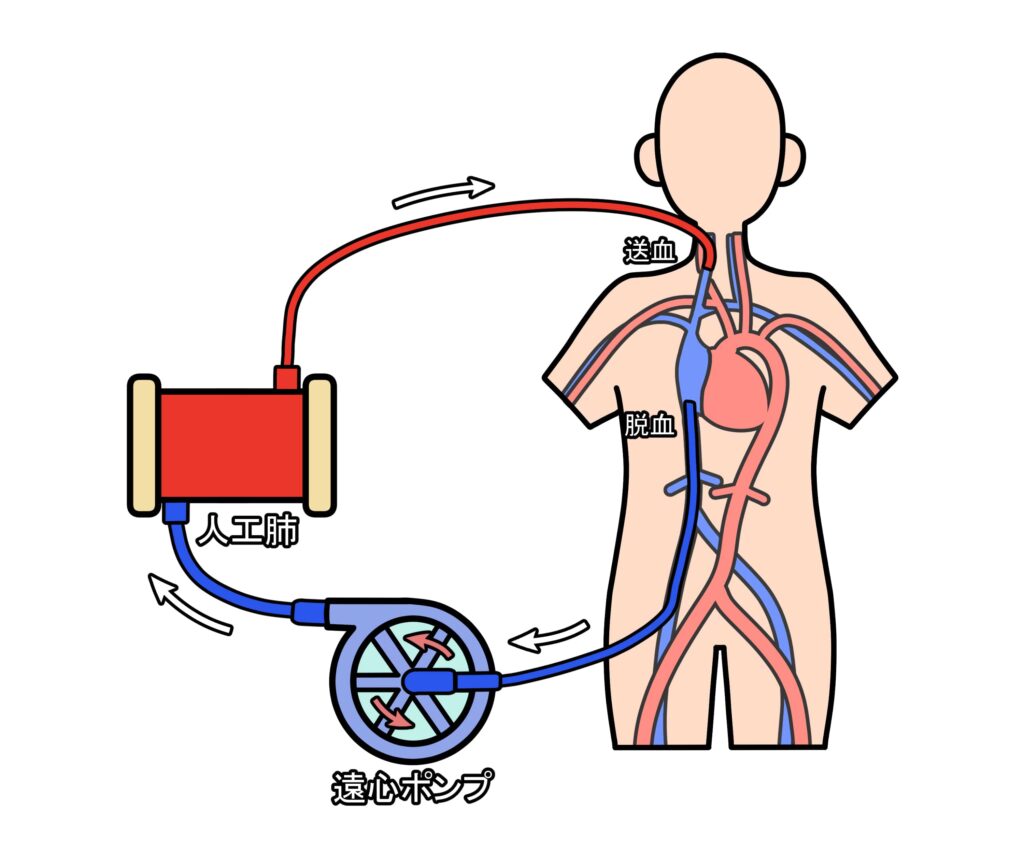

人工肺は、すでに「ECMO」という形で医療現場にあります。これは重症患者を一時的に支える装置ですが、長期的に体内で肺の役割を果たす「完全人工肺」はまだ研究段階です。

動物を使わないため倫理的ハードルが低く、感染症リスクも少ない一方で、小型化や長期耐久性、血液との相性といった技術的な壁があります。

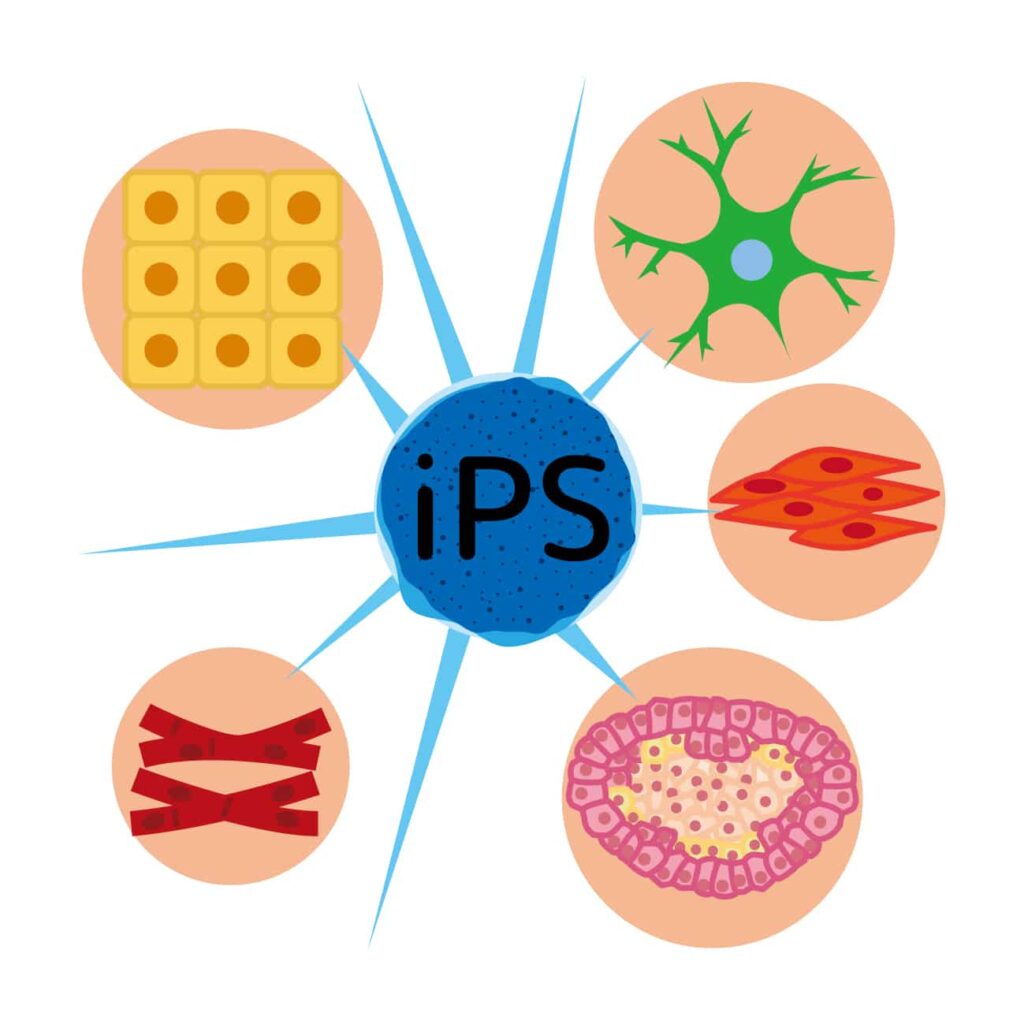

一方、iPS細胞は患者自身の細胞から「万能細胞」を作り、そこから臓器を育てるアプローチです。

拒絶反応がほとんど起きない“理想の方法”といえますが、肺のように血管や気道が複雑な臓器を人間サイズで再現するのは非常に難しく、実用化までは数十年単位の研究が必要とされています。

| 技術 | 利点 | 課題・リスク | 実用化の目安 |

|---|---|---|---|

| 異種移植(ブタ臓器) | ・臓器サイズが人に近く、供給源として安定 ・比較的短期で臨床応用の可能性 ・研究の進展が早い | ・拒絶反応・感染リスク ・動物福祉・倫理的懸念 ・「二層構造社会」問題(人臓器と動物臓器の差) | 10〜20年以内に一部実用化の可能性 |

| 人工肺(完全体内型) | ・動物を使わないため倫理的ハードルが低い ・感染リスクが少ない ・安定した機械供給が可能 | ・現状はECMOのような一時的装置のみ ・小型化・長期耐久性・血液との適合が難しい ・電源・エネルギー問題 | 数十年スパンでの研究、まだ実用化は遠い |

| iPS細胞臓器 | ・拒絶反応がほぼ起こらない可能性 ・本人由来なら倫理的にも受け入れやすい ・「理想的な治療法」になり得る | ・臓器の大きさ・複雑な構造(肺の血管や気道)を再現するのが難しい ・製造コストや時間が膨大 ・安全性確認に長期研究必要 | 実用化は数十年先、まずは研究や薬試験に活用中 |

つまり、異種移植は“現実的に近い選択肢”、人工肺は“技術的にはクリーンだが時間がかかる選択肢”、iPS細胞臓器は“最終的な理想解”と言えます。

研究者たちはこの3つを「どれか1つ」ではなく、「状況に応じて補い合う技術」として育てていこうとしています。

医療現場への実用化に向けた条件

実際に医療として使うには、いくつものチェックポイントをクリアする必要があります。現場目線で整理すると次の通りです。

- 安全の見える化:たとえば「酸素の取り込みが一定以下に下がったら薬を変更」「画像でむくみがこの範囲を超えたら中止」といった“赤信号”の基準表を事前に用意し、家族とも共有する。

- 免疫抑制のレシピ:薬の種類・量・投与タイミングの“標準メニュー”を作り、患者の体格や持病で微調整できるようにする。

- 感染対策の二重三重の網:空気感染・接触感染に備え、個室の陰圧管理、早期に結果が出る検査、予防抗菌薬の使い方などをセットで運用。

- モニタリングの頻度と方法:血液検査、呼吸機能、画像の“毎日ルーチン”を決め、少しの変化でも早めに手を打つ。

- 動物側の品質管理:飼育環境、ワクチン歴、病原体スクリーニング、遺伝子改変の内容と世代管理を記録し、トレーサビリティを確保。

- 費用と体制:保険適用の枠組み、搬送ネットワーク、24時間対応できる専門チームの整備。

身近な例でいえば、救急車が到着してから手術が始まるまでの“動線”を一本のチェックリストでつなぐイメージです。

誰が、いつ、何を確認し、どの基準で次の一手を決めるか――この“段取りの標準化”が実用化のカギになります。

「二層構造社会」をめぐる懸念と議論

動物の臓器が選択肢に加わると、「人の臓器を受けられる人」と「動物の臓器を受ける人」という二つのレーンが生まれる可能性があります。

ここで心配されるのは、経済力や居住地域によって“より良い方”を選びやすい人が偏ることです。

その偏りを小さくするために、次のようなルール作りが考えられます。

- 適応の順番を透明に:どの患者にどちらを先に勧めるのか、医学的な基準(年齢、重症度、合併症、待機期間など)を公開。

- 結果の比較を常時公開:生存率、合併症、生活の質、費用負担を“見える化”し、定期的に第三者が評価する。

- 費用のアンバランスを是正:公的支援や保険の設計で、患者の自己負担が理由で選択肢から外れることがないようにする。

- 家族への説明支援:図や動画、通訳・ナビゲーターの同席など、理解を助ける仕組みを標準で用意する。

要するに、新しい技術の“性能”だけでなく、“誰がどう使えるのか”という公平性を同時に設計することが、社会に受け入れられる条件になります。

まとめ

今回のブタ肺の移植は、脳死患者で9日間という短い観察ながら、肺という最難関の臓器でも“最初の一歩”が踏み出せることを示しました。

一方で、免疫反応・感染リスク・肺特有の脆さ(炎症やむくみに弱い)という三つの壁は依然として高く、倫理面(家族同意、動物福祉、公平性)も同時に解くべき課題です。

また、ブタの臓器だけでなく、人工肺やiPS細胞による臓器作成といった選択肢も研究が進んでいます。異種移植は「現実的に近い選択肢」、人工肺は「技術的にクリーンだが実用化は遠い選択肢」、iPS細胞は「最終的な理想解」と位置づけられます。

どれか一つに依存するのではなく、複数のアプローチが並行して育つことで、患者にとってより柔軟で安全な治療の道が広がります。

今後の実用化に向けては、(1)免疫抑制の最適化、(2)感染監視と隔離運用の徹底、(3)“やめどき・続けどき”の基準表づくり、(4)動物側や人工臓器の品質管理、(5)保険・費用・アクセスを含む公平な制度設計――を段取りよく整えることが鍵になります。

ドナー不足の解消や医療の標準化という明るい可能性は確かに見えてきました。

だからこそ、「科学の精度」と「社会の納得」を車の両輪に、異種移植・人工臓器・再生医療を組み合わせながら、透明なルールとデータ公開で一歩ずつ前進させる――これが、臓器移植を“希望の選択肢”に変える現実的な道筋だと感じます。

コメント