2025年8月、イスラエルがパレスチナ自治区の中心都市・ガザ市を制圧する計画を発表し、国際社会に大きな衝撃が走りました。

すでに空爆や地上戦が続く中での発表に、国連やEU、中東諸国、西側諸国から非難の声が相次いでいます。

しかし、その反応や対応は国ごとに大きく異なり、「非難」だけで終わる場合もあれば、制裁や政策変更など具体的な行動に踏み切る国もあります。

本記事では、この計画をめぐる各国・国際機関の動きや背景を、一般市民の目線でわかりやすく整理しました。

はじめに

イスラエルのガザ市制圧計画が世界を揺るがす背景

2025年8月、イスラエル政府がパレスチナ自治区ガザ地区の中心都市であるガザ市を制圧する計画を発表しました。

ガザは長年、イスラエルとパレスチナの対立の象徴であり、人口密度が極めて高い地域です。

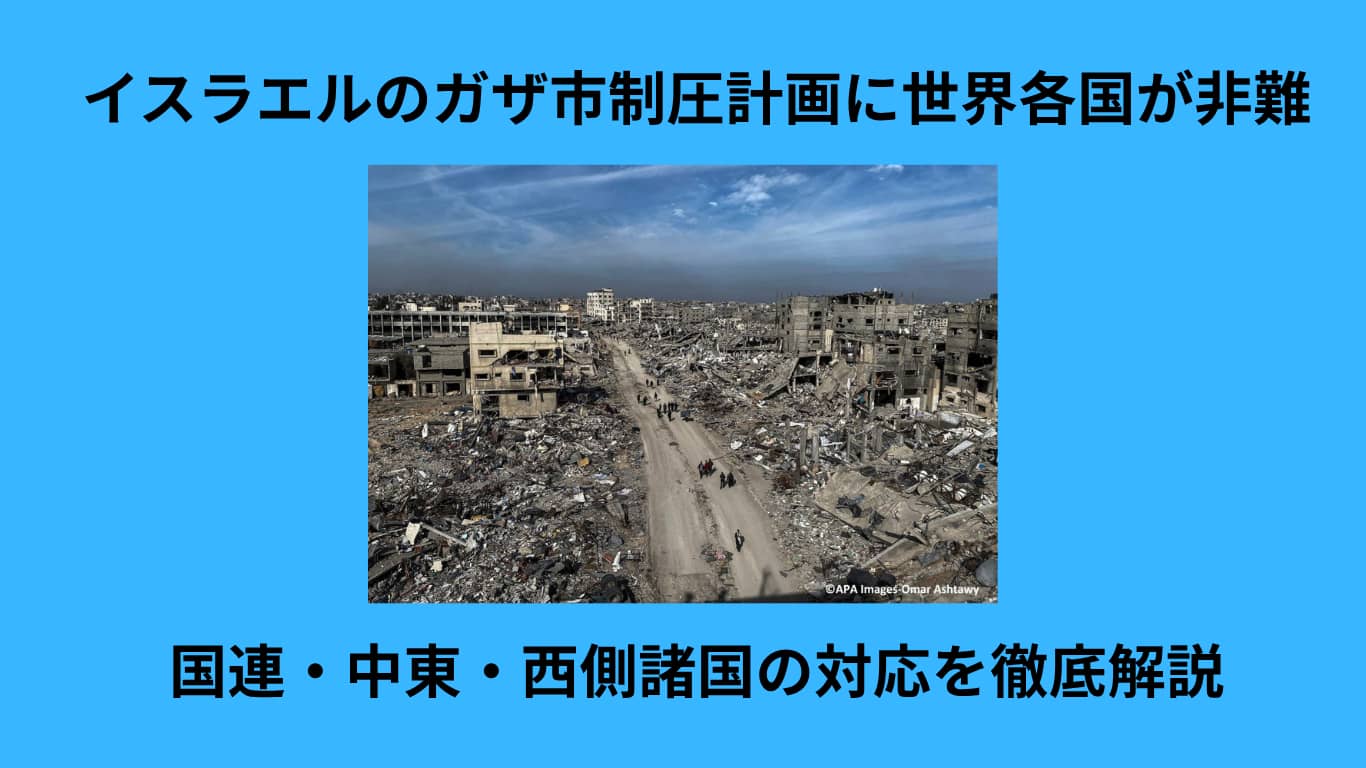

ここには多くの民間人が暮らしており、過去の軍事行動でも大きな被害が生じてきました。

今回の計画は、既に続いている空爆や地上作戦に加え、市全体を掌握するという強硬なもので、国際社会は「紛争の激化」と「人道危機の深刻化」を強く懸念しています。

特に、避難所すら破壊される現状は、多くの国や国際機関にとって看過できない事態となっています。

国際社会の非難と懸念が高まる現状

この発表を受け、国連や欧州連合(EU)、中東諸国、西側主要国などが相次いで批判声明を出しました。

国連は「危険なエスカレーション」と表現し、即時停止を求め、EUは停戦と人道支援ルートの確保を訴えています。

一方で、米国は明確な制止行動を取らず、「イスラエル次第」という姿勢を示しており、この態度がさらに議論を呼んでいます。

各国の懸念は共通しており、「民間人への被害増大」と「地域全体の不安定化」を防ぐことが急務とされていますが、実際に制裁や軍事支援停止など具体的な行動に踏み切る国は限られています。

こうした温度差もまた、国際社会の対応の難しさを浮き彫りにしています。

1.国連と主要国際機関の反応

国連事務総長・人権高等弁務官の警告

国連のアントニオ・グテレス事務総長は、イスラエルによるガザ市制圧計画を「危険なエスカレーション」と表現し、民間人の生活や安全を一層脅かす恐れがあると強い懸念を示しました。

特にガザは水や電力、医療資源が不足する中で生活している人々が多く、計画の実行は人道危機をさらに深刻化させると警告しています。

また、国連人権高等弁務官のボルカー・ターク氏も即時停止を求め、イスラエルには人道支援物資が妨げられることなく届くルートの確保を、パレスチナ武装勢力には全ての人質の無条件解放を呼びかけました。

国連安保理での緊急会合要請

外交筋によれば、複数の加盟国が国連安全保障理事会に対し、ガザ市制圧計画を巡る緊急会合の開催を要請しています。

これには中東諸国だけでなく、アフリカや南米の国々も含まれており、国際社会の幅広い層が危機感を共有していることがわかります。

安保理では過去にもガザ情勢を巡る議論が何度も行われてきましたが、常任理事国の意見対立により有効な決議に至らないケースが多く、今回もその行方が注目されています。

EUによる停戦・人道支援要求

欧州連合(EU)では、欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長がX(旧ツイッター)で声明を発表し、イスラエルに対し計画の再考を求めました。

彼女は停戦の実現、人質の全員解放、そしてガザへの「即時かつ妨げのない人道支援アクセス」の確保を訴えています。

EU加盟国の中には、ガザでの医療活動を支援するために現地へ医療チームや資金援助を送る動きも見られ、外交的発言にとどまらず実務的な人道支援に踏み出す国も出てきています。

2.中東諸国・イスラム組織の反発

ハマスによる戦争犯罪非難

ガザを拠点とするイスラム組織ハマスは、イスラエル政府の計画を「新たな戦争犯罪」と断じ、強い言葉で非難しました。

声明では、この作戦は多くの民間人の犠牲を伴うものであり、ガザの人々にさらなる苦しみをもたらすと警告。

過去の紛争でも、学校や病院といった生活基盤が破壊され、多数の市民が避難を余儀なくされてきた経緯を踏まえ、今回も同様の惨事が起こる可能性が高いと訴えています。

さらに、イスラエルに対して「高い代償を支払うことになる」との強硬なメッセージも発しています。

イランが指摘する民族浄化の懸念

ハマスを支援するイラン外務省の報道官は、この計画を「パレスチナ人に対する民族浄化、さらにはジェノサイドの明確な兆候」と非難しました。

イランは長年パレスチナ問題で強硬な立場を取り続けており、今回の発表もその一環です。

声明では、イスラエルがガザからパレスチナ人を排除し、地上の支配権を完全に握る意図があると指摘。

こうした表現は、中東地域での反イスラエル感情を一層高め、周辺国の世論にも大きな影響を与えています。

トルコ・ヨルダン・エジプトの強い抗議

トルコ外務省は「パレスチナ人を自らの土地から強制的に追放することを目的とした決定」として、この計画の阻止を国際社会に呼びかけました。

トルコは過去にもガザ支援のための船団派遣や外交的圧力を行ってきた国であり、今回も強い姿勢を崩していません。

ヨルダン王室は、アブドラ国王が二国家解決を脅かす動きとして非難し、地域の安定に深刻な影響を及ぼすと警告しました。

エジプト外務省も「可能な限り最も強い言葉」で計画を非難し、自国が仲介してきた停戦交渉や人道支援ルート確保の努力が無に帰す危険性を訴えています。

これら三国はいずれも地理的にも歴史的にもパレスチナと深い関係を持ち、その発言力と行動力は中東外交において無視できない存在です。

3.西側諸国の対応と声明

米国の事実上のイスラエル放任姿勢

アメリカは今回のガザ市制圧計画について、明確な中止要請や制裁の動きを見せていません。

トランプ大統領は「ガザへの人道支援の増強に注力している」と述べた一方で、それ以外の行動については「ほぼイスラエル次第」と発言しました。

この姿勢は、事実上イスラエルの判断を全面的に尊重するものであり、同盟国としての関係を優先した結果とも言えます。

過去の紛争時にも、アメリカはイスラエルに軍事支援や外交的後ろ盾を提供してきた経緯があり、今回も同様の構図が繰り返されているとの見方が広がっています。

ドイツの軍事装備輸出停止決定

一方、ドイツはイスラエルへの対応で異なる立場を示しました。メルツ首相は「この軍事計画が正当な目的の達成にどのように役立つのか理解が難しい」と述べ、ガザで使用される可能性のある軍事装備の輸出を当面承認しない方針を発表しました。

ドイツは歴史的背景からイスラエルとの関係を重視してきましたが、同時に人道問題にも敏感であり、今回の決定は国際的な非難の声に呼応する形とも取れます。

これにより、欧州内での対イスラエル政策に温度差が生まれ、外交上の調整が難しくなる可能性も指摘されています。

カナダ・英国・フランスのパレスチナ国家承認方針

カナダのカーニー首相は、この行動が現地の人道状況を改善することはないと明言し、イスラエルの計画を誤りと断じました。

また、英国とフランスとともに、来月の国連総会でパレスチナを国家として承認する意向を再確認しています。

これら3か国は、外交的な圧力を通じてイスラエルに計画撤回を促す狙いがあり、同時にパレスチナ側との関係強化を目指しています。

国家承認は象徴的な意味合いが強いものの、国際社会におけるパレスチナの立場を一歩前進させる可能性があり、今後の和平交渉の流れにも影響を与えるとみられます。

まとめ

イスラエルによるガザ市制圧計画は、国際社会全体に強い衝撃を与えました。国連やEUは停戦や人道支援の確保を求め、中東諸国やイスラム組織は戦争犯罪や民族浄化の危険性を強く非難しています。

一方、西側諸国でも立場は分かれ、米国は事実上イスラエルの判断を容認する姿勢を見せる一方、ドイツは軍事装備輸出の停止を決定し、カナダ・英国・フランスはパレスチナ国家承認の方針を明確にしました。

こうした動きから見えるのは、同じ「非難」の言葉でも、その裏にある行動や政策は国ごとに大きく異なるという現実です。

軍事行動の抑止や人道危機の回避は国際社会の共通目標であるはずですが、実効性ある措置を講じられるかどうかは依然として課題が残っています。

今後の展開次第では、ガザの情勢だけでなく、中東全体の安定、さらには国際秩序のあり方にも影響を及ぼす可能性があります。

コメント