「ゲームセンター級のメダルゲームが自宅に登場!」――そんな驚きのニュースがSNSで話題になっています。

3Dプリンターを駆使して大型メダルゲーム「ガリレオファクトリー」を自宅で再現したのは、一人の孫。

その完成度はまるで業務用さながらで、93歳になる祖母が真剣な表情でプレイする姿が動画に投稿されると、瞬く間に拡散されました。

「良い孫持ったな」「どこから驚けばいいのか分からない」といったコメントが寄せられ、数万件のいいねが集まるほど大きな反響を呼んでいます。

本記事では、この驚きの作品がどのように生まれ、なぜ多くの人々の心をつかんだのかを詳しくご紹介します。

はじめに

孫の愛情と技術が生んだメダルゲーム

ゲームセンターで人気の大型メダルゲーム「ガリレオファクトリー」を、自宅で再現した孫と、それを楽しむ93歳の祖母の姿が大きな話題になっているんです。

投稿したのは、3DCADや3Dプリンターを使って作品づくりをしているSANさん。

まるで本物のゲームセンターにあるような完成度で、投入されたメダルがボールを転がし、運しだいでさらにメダルを獲得できる仕組みを完全に再現しました。

SNSでは「おばあちゃん、良い孫持ったな」「どこから驚けばいいのか分からない」と多くの反響が寄せられ、数万件もの「いいね」が集まっています。

単なる遊び道具ではなく、愛情と技術が融合した特別な作品として注目されているのです。

93歳祖母と自宅での特別な時間

この作品の魅力は、完成度の高さだけでなく、それを一緒に楽しむ祖母の存在にもあります。

制作期間は約2年にわたり、試作と改善を繰り返す過程で祖母は最初のプレイヤーとして協力。時にはボールのセッティングを手伝い、動作の確認にも立ち会ってきました。

完成したゲームを前にした祖母が「外が暑いけど、家で遊べるのは嬉しい」と笑顔を見せた瞬間は、読んでいるこちらまでほっこりしてしまいます。

自宅のリビングに広がる“ゲームセンター”は、世代を超えた絆を象徴する空間となり、私自身も「家族ってやっぱりいいな」と改めて感じました。

1.自宅に出現した巨大メダルゲーム

「ガリレオファクトリー」を完全再現

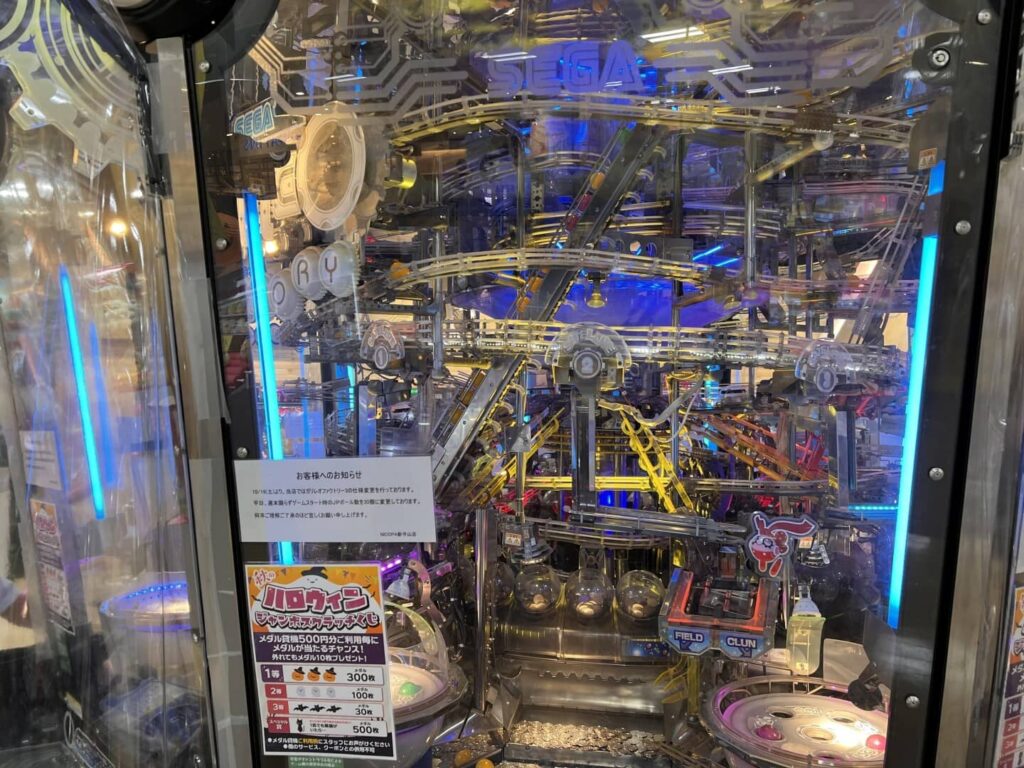

完成したのは、ゲームセンターでも大人気の大型メダルゲーム「ガリレオファクトリー」。

メダルを投入するとボールが落ち、コースターのようなレーンを転がりながら行方を決める仕組みです。その精巧な動きやワクワク感を、自宅のリビングで味わえるように再現したのがSANさんの作品でした。

祖母が目の前で本物さながらにプレイする姿は、まるで自宅に“ゲームセンター”が引っ越してきたかのような光景を生み出しました。

3DCADと3Dプリンターを駆使した制作過程

制作には3DCADでの設計と3Dプリンターによる出力が欠かせませんでした。

ホームセンターで購入したパーツをデータ化し、それをもとに必要な部品を設計してプリントするという工程を繰り返したのです。

例えば、ボールが転がるレーンは少しの角度の違いで動作が変わるため、何度も角度を修正しながら出力を繰り返しました。2年という長い制作期間の中で、ひとつひとつの部品に試行錯誤の跡が刻まれています。

市販品との精度を合わせるための工夫

特に難しかったのは、市販品の部品と自作部品をぴったり噛み合わせることでした。ほんのわずかなズレが原因でメダルやボールが詰まり、スムーズに動かなくなるため、ミリ単位での調整を続けたといいます。

たとえば、メダルが払い出される部分では、数十回の修正を繰り返してようやく安定した動きを実現。こうした細やかな工夫が、まるで業務用機械のような完成度を可能にしました。

祖母が笑顔で遊べるのは、こうした地道な改良の積み重ねのおかげなのです。

2.制作の裏側と祖母の存在

幼少期からの夢を実現するまでの道のり

SANさんがこの大作に取り組んだ背景には、幼い頃から抱いていた夢がありました。

子どものころ、ゲームセンターで眺めていたメダルゲームやボールコースターの動きに心を奪われ、「いつか自分の手で作ってみたい」と思っていたといいます。

学生時代にはブロックや工作キットで仕組みを試し、社会人になってからは3Dプリンターという強力な道具を手に入れ、本格的な挑戦へとつながりました。

今回の「ガリレオファクトリー」の再現は、長年の夢と積み重ねてきた工夫の集大成だったのです。

祖母は最初のプレイヤーであり開発パートナー

制作過程で欠かせなかったのが、93歳の祖母の存在です。新しい仕組みを思いつくたびに、最初にプレイしてもらったのは祖母でした。

ボールがきちんと転がるか、メダルがスムーズに払い出されるかを一緒に確認し、時には祖母がボールを手渡しして実験をサポートしたこともあったそうです。

遊ぶだけでなく、開発の一員として協力してきた祖母は、まさに“開発パートナー”と言える存在でした。

動作確認や改良における祖母の協力

制作が進む中で、装置の不具合や調整の必要は避けられませんでした。

メダルが詰まるたびにSANさんが微調整を繰り返し、そのたびに祖母が「今度はちゃんと出てきたよ」「ここで止まっちゃったね」と率直に感想を伝えていたといいます。

その一言一言が改良のヒントとなり、完成度を高める大きな力となりました。祖母にとっても「一緒に作っている」という実感があり、完成後に笑顔で遊ぶ姿には、作品づくりに携わった誇らしさがにじんでいました。

3.話題を呼んだ完成度と反響

メダル払い出し機構のこだわりと改善

見た目の迫力だけでなく、遊び心地を左右するのが「メダル払い出し」の滑らかさです。

SANさんは、メダルが出口で引っ掛からない角度や幅を探るため、紙や段ボールでミニ模型を作ってテスト→3Dプリントで本番パーツを出力→実機で検証、という手順を何度も繰り返しました。

たとえば、払い出しレールの“わずか1~2ミリ”の傾き調整で、流れが一気に改善することも。

さらに、メダルが重なって詰まる“渋滞ポイント”には小さなガイド板を追加し、祖母が連続投入しても止まらない安定動作を実現しました。

結果として、祖母がテンポよくメダルを落とし、手元に「シャララ…」と気持ちよく戻ってくる、“家で味わえる達成感”が生まれたのです。

SNSで拡散された祖母の姿とコメント

完成品を前に、93歳の祖母が真剣な表情でレバーを操作し、ボールの行方に一喜一憂する動画はXで瞬く間に拡散。投稿には8.7万件以上の「いいね」が集まり、「どこから驚けばいいんだよwww」「おばあちゃん、良い孫持ったな」といった反応が相次ぎました。

コメント欄には、工作の精度を称える声だけでなく、「うちの祖母にも遊ばせたい」「親に見せたら泣いて喜んでた」など、自分の家族に重ねるメッセージも多く寄せられています。

視聴者が思わず“家族の時間”を想起する、温かい連鎖が生まれたことが、この投稿が長く支持された理由の一つと言えるでしょう。

高齢者にも人気のメダルゲームという視点

メダルゲームは、操作がシンプルでルールも直感的。画面の文字を追わなくても、コインを入れて結果を待つだけなので、高齢者にも親しみやすい遊びです。

今回の作品でも、祖母は座った姿勢で無理なくプレイでき、結果が出るたびに笑顔がこぼれました。

ご家庭で再現する場合は、椅子から立ち上がらずに届く投入口の高さ、取り出し口の見やすさ、音量を控えめにする配慮などがポイントになります。

家族が「メダルの補充係」「ボールのスタンバイ係」になると会話も増え、世代を超えた交流が自然に生まれます。

SNSでも「メダルゲームは幅広い年齢に人気」「祖母が喜ぶから一緒に行く」という声が見られ、楽しさと交流のきっかけづくりとしての価値が改めて注目されています。

まとめ

孫の「作りたい」という気持ちと、祖母に楽しんでもらいたいという思いが重なって、生まれたのが自宅版「ガリレオファクトリー」でした。

3DCADと3Dプリンターを使い、2年かけて部品を設計・出力・調整。メダル払い出しの角度を1~2ミリ単位で詰め、詰まりやすい箇所に小さなガイド板を加えるなど、地道な改良の積み重ねが“家で味わえる達成感”を実現しました。

何より大きかったのは、93歳の祖母が最初のプレイヤーであり続け、感想をその場で伝える“共同開発者”だったこと。

ボールのセッティングや動作確認を手伝い、うまくいった時は一緒に喜ぶ――その往復が、作品の完成度だけでなく、家族の時間も豊かにしました。

SNSでは「良い孫持ったな」「どこから驚けばいいのか」といった称賛が集まり、多くの人が自分の家族の思い出と結びつけて共感しました。

メダルゲームの“わかりやすさ”は世代を問わず楽しめる強みで、座ったまま遊べる高さや音量の配慮など、少しの工夫で高齢者にもやさしい遊び場になります。

今回の物語が教えてくれるのは、最新の道具と身近な思いやりをつなげれば、どの家にも“小さなテーマパーク”を生み出せるということ。

完成の先にも改良の余地はあり、次の仕掛けを試すたびに会話が生まれる――技術と愛情が循環する、豊かな暮らしのかたちでした。

コメント