最近、SNS上で「性的ディープフェイク」と呼ばれる画像が急増しています。

とくに、卒業アルバムなどに載っている実在の子どもの顔写真が勝手に使われ、AI技術によって裸の体と合成されるという、信じられないような被害が起きています。私は一般の母親としてこの問題を知ったとき、本当に胸が締め付けられる思いがしました。

この記事では、「性的ディープフェイク」とは何か、どこから写真が流出しているのか、そして私たち一般の家庭が何に気をつければよいのかを、できるだけわかりやすくまとめました。

大切な子どもを守るためにも、まずは事実を知ることから一緒に始めませんか?

はじめに

子どもの写真が狙われる時代に

はじめまして。私は小学生の子どもを育てる、ごく普通の一般市民です。

日々の生活の中で、学校から配られるプリントや行事の写真を見るたびに、「ああ、成長したなぁ」と感じることがあります。

でも最近、そんな当たり前の“思い出”が、インターネット上で勝手に悪用されるという信じられないような事件を知り、心がざわつきました。

子どもの顔写真が、まったく無関係な画像と合成されて不適切な形で拡散されているという事例が、民間団体の調査によって明らかになったのです。

しかも、それがSNS上に数百件も投稿されていたというのだから、他人事ではありません…。

AI技術の進化がもたらす新たな脅威

こうした写真の悪用には、いま急速に広まっているAI(人工知能)の画像生成技術が関係しているそうです。

子どもの顔を使って、本来とはまったく関係のない画像に合成される──つまり「フェイク画像」が、現実のような見た目で作られてしまうのです。

アプリやウェブサイトで誰でも簡単に操作できてしまう便利さの裏で、私たちが大切にしている“子どもたちの写真”が、見ず知らずの誰かによって勝手に使われている…。そんな事態が、もうすでに起きてしまっているのです。

1.被害の実態と拡散の手口

SNSに投稿された不適切な画像と児童の名前

今回の問題では、実際にインターネット上で確認された画像の多くが、SNSに投稿されていました。しかもその画像の多くに、実名と思われる子どもの名前が一緒に記されていたのです。

「〇〇中学校の△△さん」といった文言とともに、見覚えのある制服や背景が写っている投稿もあり、関係者が見ればすぐに本人が特定できてしまう可能性があります。とても他人事とは思えませんでした…。

加工元は卒業アルバムや学校配布資料

驚いたのは、これらの画像の“元”となっている写真が、卒業アルバムや学校行事で配布されたパンフレットなど、公的な資料だったということです。

私たち保護者の多くが「まさかそんなものが悪用されるなんて」と考えもしなかったはずです。

とくに卒業アルバムは、顔が大きく、はっきりと写っていることが多いため、AIにとっても認識しやすく、加工しやすいと言われています。それだけに狙われやすいというのが、とても怖いです…。

削除されても繰り返される再投稿の現実

さらに問題なのは、通報されて一度削除された画像でも、すぐに別のアカウントから再投稿されてしまうという点です。

いわゆる“いたちごっこ”の状態で、削除が追いついていないのが現実のようです。

たとえば、ある中学校のケースでは、生徒の名前と写真が使われた画像がSNS上に出回り、学校が削除を依頼した直後に、また同じような内容が別のアカウントから投稿されたとのことでした。

つまり、被害は一度で終わらないということなんです。

2.性的ディープフェイクとは何か

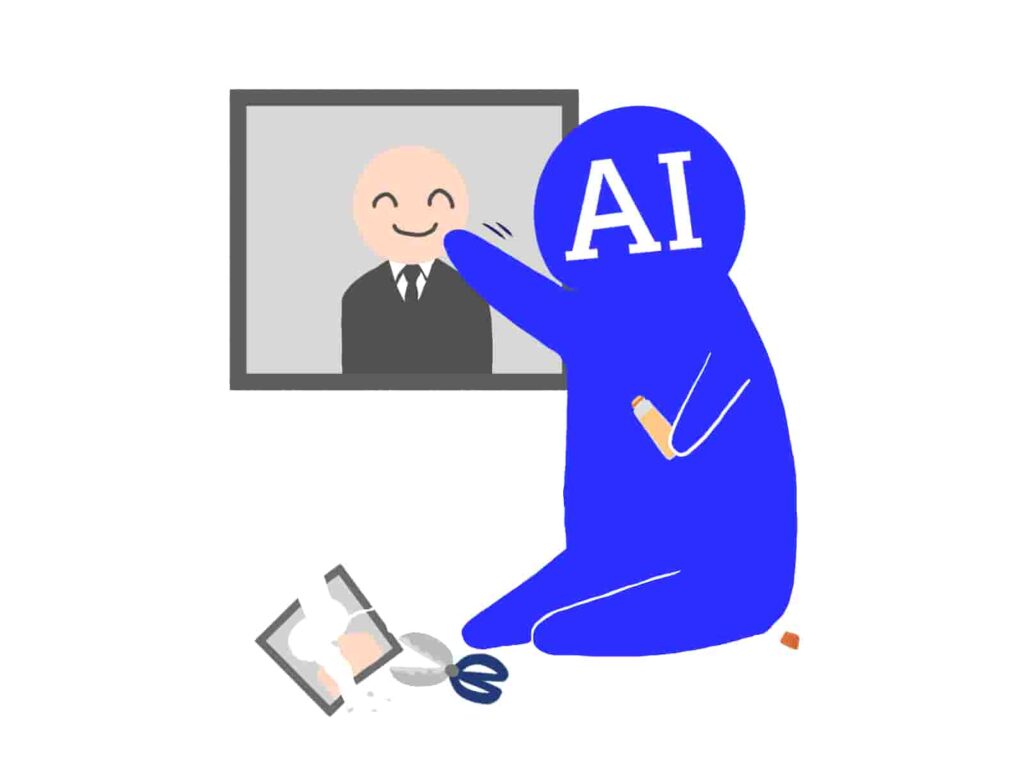

実在の顔と架空の身体を合成する技術

「ディープフェイク」という言葉を聞いたことがありますか?最近ではテレビやネットのニュースでも取り上げられていますが、特に問題視されているのが“実在する人物の顔”を使って、まったく関係のない身体と合成するという技術です。

たとえば、卒業アルバムに載っている笑顔の写真。その顔だけを切り取り、AIの力を使って別の画像と組み合わせ、あたかも“本人が写っているかのような画像”を作ることができてしまうのです。

想像するだけでもゾッとしますよね…。私も最初にその仕組みを知ったとき、全身が冷たくなりました。

しかもこの合成は、特別な知識や技術がなくても、スマホのアプリや無料の画像生成サイトを使えば、数回のタップで簡単にできてしまうそうです。

技術の進歩の裏側で、こんな形で子どもたちが“加害の対象”にされているなんて、本当に胸が痛みます。

アプリによる量産と匿名性のリスク

さらに問題なのは、「誰でも」「何枚でも」簡単に作れてしまうことです。実際に投稿された画像の中には、同じような構図や背景がいくつも見られ、同じテンプレートを使って大量に作られていることがうかがえます。

そして、画像を投稿する人たちの多くは、SNS上で偽名や匿名のアカウントを使っていて、誰がやっているのか分かりません。中には海外の掲示板など、追跡が難しい場所を経由して投稿しているケースもあり、日本の警察や教育機関でも対応しきれない状況があるそうです。

たとえば、ある保護者の方がTwitterで自分の子どもと思われる画像を見つけ、削除を依頼したにも関わらず、すぐに別のアカウントからまた同じ画像が投稿された…という話もあります。まさに“ネットに一度出たら消せない”という怖さを、私たちは改めて知るべきなのかもしれません。

国内外での被害拡大と法整備の遅れ

こうした被害は、日本だけの話ではありません。海外でも、芸能人や一般人を装った合成画像が問題になり、アメリカやヨーロッパの一部では「ディープフェイク画像の作成や投稿を違法」とする法律ができています。

一方で、日本ではまだこの問題に特化した法律がありません。たとえ未成年の画像が不適切に加工されたとしても、「これはフェイクだから本物ではない」と言われてしまえば、処罰が難しいという現実があります。なんともやりきれない気持ちになります…。

2024年になってからは、いくつかの地方自治体が「AI生成画像を含めた性的な画像への規制」を検討し始めているようですが、全国的な取り組みにはまだつながっていません。技術のスピードに、社会や法律が追いついていないのです。

その中で、被害者は声を上げにくく、加害行為は水面下でどんどん広がっていく…。私たち親世代にできることは、まずこの現実を正しく知ることだと思います。そして、わが子が被害者にも、そして加害に加担する側にもならないよう、日常の中で伝えていく努力が必要だと感じています。

3.民間団体の調査と通報対応

「ひいらぎネット」によるパトロール活動

今回の深刻な事態が明らかになったきっかけは、民間のパトロール団体「ひいらぎネット」さんの調査によるものでした。

正直、私はこの記事を書くまでこの団体の存在を知らなかったのですが、「ネット上に出回る盗撮画像や不正な投稿を監視する」という地道で本当に大切な活動をしてくださっているんです。

2024年の2月から6月にかけて、ひいらぎネットが見つけたのは、なんと252人分の画像…。

そのうち200人は中高生、20人は小学生と推定されていて、年齢的にまだまだ守られるべき子どもたちばかりです。投稿には名前や制服の情報が添えられているものもあり、「この子がどこの学校にいるか」を特定できそうなものまであったとのこと。

この団体は、そういった投稿をもとに、学校名を推定し、各地の教育委員会や学校に通報しているそうです。

顔の写真や制服から学校を調べるなんて、本当に手間のかかる作業だと思います。それでも「見過ごさない」という姿勢で、子どもたちを守ろうと動いてくださっている…感謝しかありません。

学校や保護者への通報と実在確認

通報を受けた学校側や保護者の対応も、簡単なものではありません。中には、「卒業アルバムの写真と一致していた」「名前も本人のものだった」というケースも実際にあったそうです。

まさか自分の子どもが、そんなかたちで知らない人に悪用されていたなんて…親として、考えただけでも震えてしまいます。

いくつかの学校では、保護者に向けて緊急の連絡や説明会を開き、同様の被害がないかを確認する取り組みも始まっています。

また、一部の保護者の方は、自分でSNSの運営会社に削除依頼を出したり、弁護士に相談したりして対応しているとのこと。でも、こうした対応をするには心身ともに大きなエネルギーが必要ですし、精神的にもとても負担の大きいことだと思います…。

見えにくい被害と「氷山の一角」の警鐘

ひいらぎネットの方たちが強調しているのは、「今回確認できた252件は、氷山の一角にすぎない」という点です。

表に出ているのはごく一部で、実際にはもっと多くの画像が、誰にも気づかれないままネットのどこかに存在している可能性があるというのです。

これが「見えにくい被害」と言われるゆえんです。実際に、自分や家族が被害にあっていることにすら気づかない…そんな人たちがたくさんいるかもしれないと思うと、本当に心が痛みます。

しかも、「これは合成だから本物じゃないでしょ?」という誤った認識が、被害を過小評価させてしまうことも問題です。

でも、本人や家族がそれを見てしまったときのショック、学校や友人関係に与える影響は計り知れません。「あの画像、もしかして…?」なんて一言で、子どもが日常生活を送れなくなることもあるんです。

だからこそ、こうした問題を“知らないまま”にせず、まずは大人である私たちが正しく理解し、できることから一歩踏み出していく必要があると、私は強く感じています。

「ひいらぎネット(Hiiragi Net)」とは

「ひいらぎネット(Hiiragi Net)」とは、ネット上で発生している盗撮、リベンジポルノ、児童ポルノ、性的ディープフェイクなどの違法画像や動画に対して、ボランティアでパトロール・通報活動を行っている団体です。

🔍 団体の概要

- 完全ボランティア運営で、被害者や相談者から費用を徴収しない形式です(※裁判など直接的な法的手続きが必要になった場合には別途費用が生じる場合あり)。

- 代表は 永守すみれ(Sumire Nagamori) 氏。SNSで盗撮被害やCSAMなどの実態を発信し、被害拡大に警鐘を鳴らしています。

🌐 活動内容と実績

- SNS上の違法画像・動画を監視・発見し、警察や教育機関などへ通報・削除要請を主軸に活動しています 。

- 代表者の永守氏は、被害の実態や児童が巻き込まれるリスクについて、朝日新聞やCBCなどのメディアで対談や解説を行っています。

- 最近では、卒業アルバム等の子供の写真を性的に加工しSNSで拡散する「性的ディープフェイク」の被害が252人分に及んだ事件や、教師による児童盗撮事件に関する報道で注目されています 。

なぜこの団体が重要か

- インターネットの拡散力と匿名性が原因で被害が拡大している中、被害者に代わって迅速に通報・削除対応できる自主的な仕組みを提供しています。

- 被害拡大だけでなく、新たな加害者の発生を未然に防げる可能性があり、とくにSNSでの違法コンテンツに関して法整備のスピードが追いついていない現状で重要となっています 。

相談や支援を希望する方へ

- 被害を受けた、あるいはその疑いがある方は、ひいらぎネットの公式サイトやSNS(Twitter/X や Instagram)から連絡・相談が可能です 。

- 相談の対象となるのは、盗撮・リベンジポルノ・児童ポルノ・性的ディープフェイクなどの違法性のある画像や動画です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 団体名 | ひいらぎネット |

| 運営形態 | 完全ボランティア、被害者から費用は原則不要 |

| 活動内容 | SNSパトロール → 警察・学校等への通報や削除要請 |

| 主な対象 | 児童ポルノ、盗撮、リベンジポルノ、AIによる性的加工など |

| メディア出演 | 朝日新聞、CBCニュース、その他複数報道対応 |

| 相談方法 | 公式サイトやSNS経由で連絡可能 |

まとめ

私たちが何気なく撮ってきた卒業アルバムや学校行事の写真。

子どもたちの成長を記録する、大切な思い出の一枚一枚。

それが、本人や家族の知らないところで、まったく別の目的に使われている…。

その事実を知ったとき、私はひとりの親として、本当にショックを受けました。

技術が進化することで、私たちの生活は便利になったはずなのに、その裏で、こんな形で子どもたちが傷つけられる世界になってしまっていることに、言葉を失いました。

でも、ただ怖がっているだけでは、何も変わらないとも思います。

今回の問題を通して感じたのは、「これは家庭だけでは防ぎきれない」という現実です。

だからこそ、民間団体のように声を上げてくれる存在や、学校や保護者が連携して動く体制が、これからもっと大切になっていくのだと思います。

とはいえ、まず私たちができることは「知ること」から。そして、「うちの子は関係ない」ではなく、「もしも我が子だったら」と考えてみること。

写真の取り扱い、SNSの投稿内容、子どもたちへの伝え方──身近なところから、少しずつでも変えていけたらと思います。

そして最後に一番大切なことは、「どんな理由があっても、子どもを性的な対象として扱うことは絶対に許されない」という当たり前の価値観を、社会全体で守っていくことではないでしょうか。

どうかこの記事が、小さな一歩となりますように。読んでくださって、ありがとうございました。

コメント