2026年4月から、自転車にも青切符(反則金)が全国一律で適用されます。

信号無視や右側通行、ながらスマホなど“よくある行為”も対象に。

この記事では、金額の目安、取り締まりの実例、そして今日からできる回避策まで、生活者の目線でやさしくまとめます。

はじめに

自転車は「軽車両」—車道左側通行が原則で歩道は例外

自転車は法律上「車の仲間」。基本は車道の左側を走ります。たとえば、片側一車線の道路では、右側通行は逆走になり危険です。通勤時に車道の左端を一定の速度でまっすぐ走る——これが基本の姿です。

歩道は例外で、①「自転車通行可」の標識がある、②13歳未満・70歳以上・身体に障害がある人、③やむを得ない危険回避(工事や交通量が極端に多い等)のときに限られます。

歩道では歩行者が最優先。例えばベビーカーや高齢者が前にいるときは、ベル連打ではなく自転車を降りて押して進むのが正解です。

スピードは“早歩き程度”を目安に徐行し、曲がり角では一度止まって左右確認すると事故がぐっと減ります。

2026年4月から自転車にも青切符が適用—全国一律で反則金対象

2026年4月からは、信号無視・一時不停止・右側通行・スマホ“ながら運転”などの軽い違反でも、全国どこでも青切符(反則金)の対象になります。

たとえば、夜の帰宅中にスマホ画面を見ながら走った、横断歩道で歩行者が渡っているのに先に曲がった——こうした“ヒヤッ”とする行為がその場で指摘されるイメージです。

重大違反(酒酔い運転など)は従来どおり刑事処分(赤切符)の対象。つまり「危ないことはしない」「迷ったら止まる・降りる」というシンプルな行動が、これまで以上に自分と相手を守る近道になります。

日常の場面に置き換えると、朝の通勤で急いでいても信号は必ず守る、雨の日は傘差しをやめてレインウェア、夜は前後ライトを早めに点灯——この3点だけでも違反と事故の多くを防げます。

1.自転車ルールブックの基本(道路交通法の要点)

車道通行・左側通行・歩道例外の条件と「徐行」「歩行者優先」

通勤路の片側一車線道路を想像してください。自転車は車道の左端をまっすぐ進みます。右側を走ると逆走になり、対向の自転車や車と正面衝突の危険が高まります。

歩道を走れるのは次の例外だけです。

- 「自転車通行可」の標識があるとき

- 13歳未満・70歳以上・身体に障害のある人

- 工事や大型車の連続走行などで、やむを得ず危険を避けるとき

歩道では歩行者が最優先。スピードは“早歩き”程度の徐行が基本です。たとえば、買い物帰りの商店街では、前方にベビーカーや高齢者がいたらベルを鳴らし続けずに一旦止まる/降りて押す。交差点の曲がり角は、柱や植込みで視界が遮られやすいので止まって左右確認するとヒヤリが激減します。

装備義務と違反時の扱い(ライト・リフレクター・ベル/ヘルメット努力義務・講習)

夜の帰宅時は前ライトを点け、後ろには反射材(リフレクター)が必要です。ライトは「自分が見るため」だけでなく「相手に気づいてもらうため」。点灯が遅れるほど見落とされやすくなります。

ベル(警音器)は装着義務がありますが、むやみに鳴らすための物ではありません(危険回避の最小限で使用)。

ヘルメットは全年齢で努力義務。たとえば段差で前輪が取られた転倒でも、ヘルメットがあれば頭部のケガを大きく減らせます。子ども乗せのときは、専用シート+ヘルメットが安心です。

ルール違反には反則金(青切符)対象の軽い違反と、刑事処分(赤切符)対象の重大違反があります。

信号無視・一時不停止・右側通行・“ながらスマホ”は現場で指摘されやすい代表例。

さらに14歳以上で危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を命じられることがあります(受けないと罰金の可能性)。

たとえば、同じ交差点で短期間に二度も一時停止を無視した、といったケースが典型です。

ポイントはシンプルで、迷ったら止まる・譲る・点ける(ライト)。この3つを徹底するだけで、違反と事故の大半は避けられます。

2.禁止行為と取り締まりの実例(青切符対象の代表ケース)

信号無視・一時不停止・右側通行・並進/ながらスマホ・傘差し・イヤホン・無灯火の取り扱いと現場対応

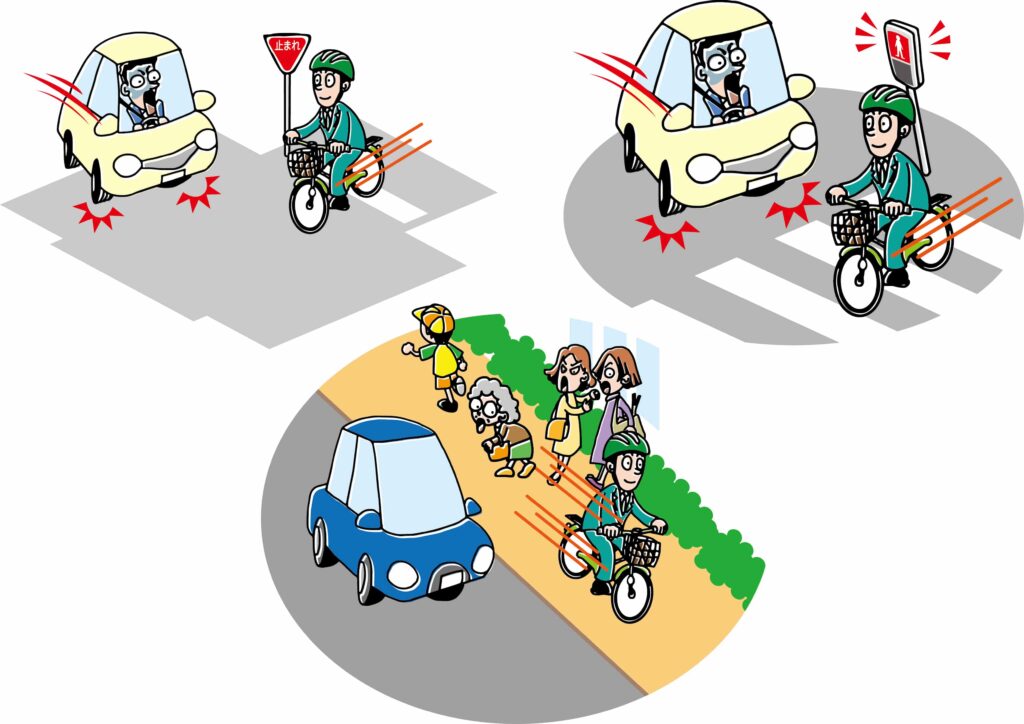

まずは交差点。赤信号で停止線を越える/一時停止標識で完全に止まらないと、朝夕の通勤時間帯は特に指摘されやすい違反です。

実例としては「歩行者信号が点滅し始めたので急いで横断→赤に変わって進入」のような“つい”が典型。必ず“足を地面に着けて完全停止”を合図にするとミスが減ります。

右側通行(逆走)は危険度が高く、見通しの悪いカーブで真正面の自転車と接触しがち。路肩の白線の左側を意識して走れば、逆走の防止になります。

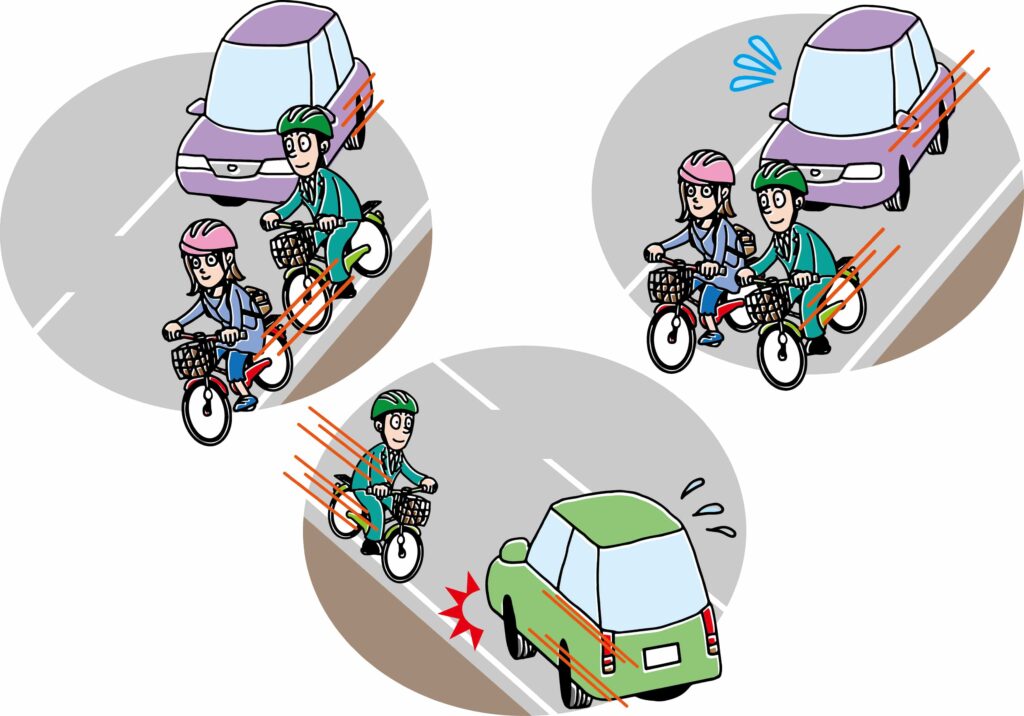

並進(二列走行)は、標識で認められた場所以外は基本NG。友人と走るときは前後に一列、会話は短く。

“ながら”系も要注意。

- スマホ操作:画面注視・片手運転は即時の指摘対象。ナビはホルダー固定+音声案内に。

- 傘差し運転:急な風でバランスを崩しやすく、ブレーキ距離も伸びます。レインポンチョ+泥よけに切替。

- イヤホン:周囲の音が聞こえにくくなると危険。必要なら片耳の開放型や骨伝導+音量小さめで安全優先(聞こえ方を必ず確認)。

- 無灯火:相手から“存在そのもの”が見えません。日没前から前後ライト点灯を習慣に。

止められたときの流れはシンプルです。安全な場所に停止→氏名確認→違反内容の説明→(必要に応じて)青切符の交付と反則金の案内。現場では感情的にならず、内容をその場でメモしておくと後の振り返りに役立ちます。

歩道走行時の違反ラインと「悪質」判断のポイント

歩道はあくまで例外。通行可能でも、基準は「歩行者優先+徐行」。

違反になりやすいのは、①人混みでの高速走行、②歩行者のすぐ脇をすり抜け、③ベルを連打して道を“開けさせる”行為。これらは歩行者に危険や不安を与えると判断されやすいポイントです。

判断の目安は次の三つ。

- 速度:早歩き程度を超えていないか(子どもや高齢者の横は特にゆっくり)。

- 距離:歩行者との間隔は十分か(詰めるくらいなら降りて押す)。

- 予測:視界の悪い出入口・コンビニ前・バス停など、急な飛び出しが起きやすい場所は一旦減速または停止。

具体例:雨の夕方、商店街の歩道を急いで直進。前方の横断者を避けきれず接触――このケースは速度超過+徐行義務違反の可能性が高く、状況次第では青切符対象です。

逆に、工事で車道が極端に狭い区間はやむを得ない回避として歩道へ。乗車は徐行、危なければ降りるを徹底すれば、違反やトラブルを避けられます。

迷ったら合言葉は「止まる・譲る・点ける」。止まって状況確認、歩行者に譲る、ライトを点ける――この基本だけで、歩道・車道どちらでも安全度が一気に上がります。

【2026年4月〜】自転車の主な違反と反則金一覧(青切符)

※金額は目安です。実際の運用や告知内容は各警察発表をご確認ください。

| 違反行為 | 反則金の目安 | ポイント・解説 |

|---|---|---|

| 信号無視 | 6,000円 | 赤信号での進入。点滅信号の無視も対象。通勤時間帯の取り締まりが多いです。 |

| 一時不停止 | 5,000円 | 停止線・標識で完全停止しない。足を地面につけて停止が確実。 |

| 車道右側通行(逆走) | 6,000円 | 危険度が高く重点取り締まり対象。狭い道や夜間は特に危険。 |

| 歩行者妨害(横断歩道等) | 6,000円 | 歩行者優先を守らず進入。歩道ですり抜け高速走行も該当し得ます。 |

| スマホ使用(ながら運転) | 12,000円 | 最重点。操作は停車して行うか、ホルダー+音声案内に。 |

| 傘差し運転 | 5,000円 | 風でバランスを崩し制動距離も延びる。レインポンチョで代替。 |

| イヤホン使用 | 5,000円 | 周囲音が聞こえず危険。必要時は片耳開放型・骨伝導+音量小で。 |

| 無灯火運転 | 5,000円 | 日没前から前後ライト点灯が安全。被視認性を高める。 |

| ブレーキ不良(整備不良) | 5,000円 | 前後ブレーキ欠損・著しい摩耗など。定期点検で予防可能。 |

| 並進(二人並び走行) | 3,000円 | 標識で認められた場所以外は不可。会話は前後一列で。 |

| 二人乗り(幼児を除く) | 3,000円 | 子どもは専用シート等の条件下のみ可。大人同士の二人乗りは不可。 |

適用ルールの要点

- 対象年齢:16歳以上(免許の有無は不問)

- 青切符は軽微な違反の反則金処理(納付で刑事手続きなし)

- 酒酔い運転・あおり運転等の重大違反は赤切符(刑事処分)

合言葉:「止まる・譲る・点ける」— 交差点は完全停止/歩道は歩行者最優先/薄暮から前後ライト点灯!

3.違反を避ける実践策(グッズ・保険・講習で備える)

安全装備の最適解:前後ライト・リアライト/反射材・ヘルメット・堅牢ロック

違反も事故も「見える・見られる・止まれる」の3点で大きく減らせます。

- 前ライト+リアライト:日没前(薄暗くなったら)点灯開始。前は300〜500lmが街乗りの目安、後ろは常時点滅+常時点灯の併用が効果的。例)通勤でトンネルや高架下を通る人は昼間点灯にすると“ヒヤリ”が激減。

- 反射材(リフレクター/バンド):足首用バンドは回転で目立ち、ドライバーからの視認性が高い。黒い服でも反射で存在を伝えられます。

- ヘルメット:あごひもを指1本分の余裕で装着。夜は白や淡色だと被視認性UP。子ども乗せなら同乗者も必ず着用。

- ベル(警音器):装着は義務。使い方は“危険回避の最小限”。歩道では鳴らす前に減速or降車を基本に。

- 堅牢ロック:違反回避とは別軸ですが、盗難は“乗り捨てマナー悪化・無灯火走行”の温床。太径U字ロック+ワイヤーで前後輪が鉄板。

- 雨対策:レインポンチョ+フェンダーにすると「傘差し運転」をしなくて済み、ブレーキも効きやすい。

ミニ習慣:

1) 家を出る前に前後ライトを1回点灯テスト、2) 横断歩道前はギアを軽くして停止準備、3) 人通りが多い歩道は最初から降りる。この3つだけで青切符対象の“ながら・信号・徐行違反”の多くを避けられます。

保険の選び方:個人賠償・自転車保険・TSマークの併用とチェック項目(+学びの場)

万一相手をケガさせると高額賠償になることがあります。支払い能力=マナーと考えて備えましょう。

基本の組み合わせ

- 個人賠償責任(1億円以上):火災保険や自動車保険の特約で付けられることが多い。家族全員をカバーできる契約ならコスパ◎。

- 自転車保険(示談代行付き):通勤・通学が多い人、スポーツバイクで遠出する人に安心。入院・手術など自分のケガ補償もセットに。

- TSマーク付帯保険:年1回の点検で自転車本体に1年間付帯。ブレーキなど安全性も同時にチェックでき、整備不良による違反・事故の予防に直結。

申込み前チェックリスト

1) 既契約の保険に個人賠償が“家族型”で付いているか。

2) 示談代行の有無(平日昼間に相手先と交渉…を自分でやるのは大変)。

3) 自分のケガ補償(通勤・買い物メインなら入院日額/通院日額を重視)。

4) 電動アシスト・子ども乗せも対象か(約款で年齢・同乗条件を確認)。

5) ロードサービス(パンクで自走不能のとき何km搬送か)。

学びと周知の“仕組み化”

- 自治体・警察の講習:新生活シーズン(4〜5月)は無料の安全教室が多い。家族で一度参加すると家庭内ルール(歩道は徐行/左側通行/夜は全員ライト)をそろえやすい。

- 企業向け安全研修:通勤自転車が多い職場は、始業前5分の横断歩道ルール共有だけでも事故・遅刻を減らせます。

- 学校・PTA:登下校ルートの“危険マップ”を作り、コンビニ出入口・バス停・学童前など“減速ポイント”に印をつけて掲示。

最後に、迷ったときは合言葉「止まる・譲る・点ける」。装備で“見える・見られる・止まれる”を作り、保険と講習で“もしも”に備える——これが毎日の安心を支える最短ルートです。

おすすめ自転車保険の比較表(2025年版)

ネット/店頭で入れる任意保険(個人向け)

| 商品名 | 対人・対物賠償上限 | 示談代行 | ケガの補償 | 家族タイプ | ロードサービス | 目安保険料 | 申込方法 | 根拠 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| au損保「Bycle」 | 2億円(ブロンズ)〜3億円(シルバー/ゴールド) | あり | あり | あり | あり(搬送50km等) | 月額340円〜 | ネット | au+1オースポート |

| 楽天損保「サイクルアシスト」 | 1億円(自己負担0円) | あり | 入院・手術・死亡/後遺障害 | あり(個人/カップル/ファミリー) | ― | 年額3,000円〜 | ネット | 楽天保険cycle.rakuten-sonpo.co.jp楽天損保 |

| セブン‐イレブンの自転車保険 | 3億円 | あり | あり | 夫婦・家族プランあり | ― | 月額約268円〜(本人型) | 店頭マルチコピー機 | ehokenstore.com+1SEJセブン‐イレブン |

すでに火災保険や自動車保険に入っている方は、「個人賠償責任特約」で自転車事故の賠償をカバーできる場合があります(加入中の保険に付けられる/付いていることが多い)。まずは既契約を確認するのがおトクです。

点検時に付く「TSマーク付帯保険」(自転車ごとに付帯)

| 種別 | 賠償責任補償 | 傷害補償(搭乗者) | 被害者見舞金 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 青色TS | 1,000万円 | 死亡/重度後遺30万円・入院15日以上1万円 | ― | 最廉価・最低限の補償。 TSマーク | 公益財団法人日本交通管理技術協会 |

| 赤色TS | 1億円 | 死亡/重度後遺100万円・入院15日以上10万円 | 10万円 | 従来の標準。2017年に賠償上限を1億円へ引上げ。 印西市公式サイト |

| 緑色TS | 1億円(人身事故すべて対象) | 死亡/重度後遺50万円・入院15日以上5万円 | (賠償で対応) | 2022年開始。対象を広げた上位版。 TSマーク | 公益財団法人日本交通管理技術協会tmt.or.jp |

TSマークは点検を受けた自転車に1年間付く保険。加入形態が「人」ではなく「自転車」に紐づくのが特徴です。通常の任意保険と併用が安心。

人気の安全グッズランキング(実用性&取り締まり対策)

ルールと運用の基礎は警察庁「自転車ルールブック」「自転車安全利用五則」。ヘルメット着用・夜間ライト点灯は強く推奨されています。

- ヘルメット(SG/JCFなど適合)

- 効果:頭部外傷リスク大幅減。国内の警察庁資料でも着用推奨。

- 例:OGK Kabuto各シリーズ(日本人頭型に合いやすい)

- フロントライト(400lm前後以上・JIS相当)

- 「見える」+「見られる」両立。

- 例:CATEYE VOLT400(400lm/カートリッジ式)

- リアライト/レーダー

- 後方被視認性UP。レーダー付は接近車両を検知して点滅。

- 例:Garmin Varia RTL515(最大140m検知)

- Uロック or フォールディングロック

- 施錠不十分はトラブルの元。太径U字またはABUS系フォールディングを推奨。

- 例:Kryptonite New-U Evolution Mini-7、ABUS BORDO 6000

- ベル(警音器)

- 法的装備。歩行者や自転車との接触回避に。

- 反射ベスト/アンクルバンド

- 夜間・薄暮での“被視認性”改善。点灯は日没前からが◎。

- スマホホルダー

- 手持ち操作=ながら運転を防止(取り締まり重点行為の回避にも)。

- レインポンチョ/フェンダー

- 傘差し運転回避。視界・操作性を確保。

- サイドミラー(バーエンド型)

- 交差点の安全確認を補助。後方目視の頻度を減らさず併用。

- グローブ&プロテクター

- 転倒時の手・関節ダメージ軽減。継続使用しやすいものを。

ライト選びのコツ:昼夜兼用なら400〜900lm+点滅モード、IPX防水、工具不要ブラケットがおすすめ。専門メディアのテストや公式仕様も参考に。

失敗しない加入&購入のチェックリスト

- 保険:自治体の義務化/推奨に適合(多くは1億円以上の賠償が目安)。既契約の個人賠償特約の有無を先に確認。

- TSマーク:年1回の点検で更新。任意保険と併用がベター。

- 装備:ヘルメットは規格適合、ライトは明るさ+配光、ロックは太径/高セキュリティ。

まとめ

青切符の導入で、自転車のルールは「知っている前提」になります。基本は車道の左側通行、

歩道は例外+徐行+歩行者最優先。夜は前照灯と後部反射材、ベルは装着義務、ヘルメットは努力義務です。

違反はその場で反則金の対象になり得る一方、重大違反は赤切符(刑事処分)の扱いが続きます。

実践では、次の3つを合言葉にしましょう——止まる・譲る・点ける。交差点は完全停止、人混みは速度を落として歩行者優先、薄暮から前後ライト点灯。

明日からできるチェックリスト:

- 出発前:前後ライト点灯テスト/ベルの位置確認/ヘルメット装着

- 走行中:スマホはホルダー固定、画面は見ない/傘差し禁止(レインポンチョ使用)/右側通行しない

- 歩道では:早歩き程度に減速/距離が詰まったら降りて押す

- 備え:個人賠償1億円以上+示談代行ありの保険を確認/年1回の点検でTSマーク更新

- 学び:自治体・警察の無料講習や職場・家庭のルール化で“守る習慣”を共有

小さな準備と心がけで、反則も事故もぐっと減らせます。自分も相手も守る運転を、今日から始めましょう。読んでくださってありがとうございます!同じ生活者として、明日も安全に走りましょうね。

コメント