閉幕前でサイトやSNSの広告も増え、「今買わないと手に入らない!」と焦ってしまいますよね…。

その“焦り”こそ偽サイトの狙い目です。

この記事では、URL・運営者情報・特商法・決済の4点チェック、よくある演出(タイマー・在庫煽り・不自然な日本語)、そしてカード停止や通報先まで、具体例つきで解説します。

読後は「このサイトは安全か?」を自分で判断できるようになります。

はじめに

万博閉幕前の過熱と「駆け込み需要」が生むスキ

閉幕まで残りわずかとなった大阪・関西万博は、来場者数が累計2,000万人を超え、会場は連日“駆け込み万博”で混雑しています。

チケットの予約枠はほぼ埋まり、「10回くらい来ていますが、最近は新しい枠が取りにくい」「ログインに1時間待ちで断念した」といった声が相次いでいます。

この“急ぐ気持ち”こそが、詐欺グループの狙い目です。

夜中にスマホで「たまたま空きが出た」「セール中の限定グッズ」などの文言を見ると、冷静な確認を飛ばしてしまいがちです。

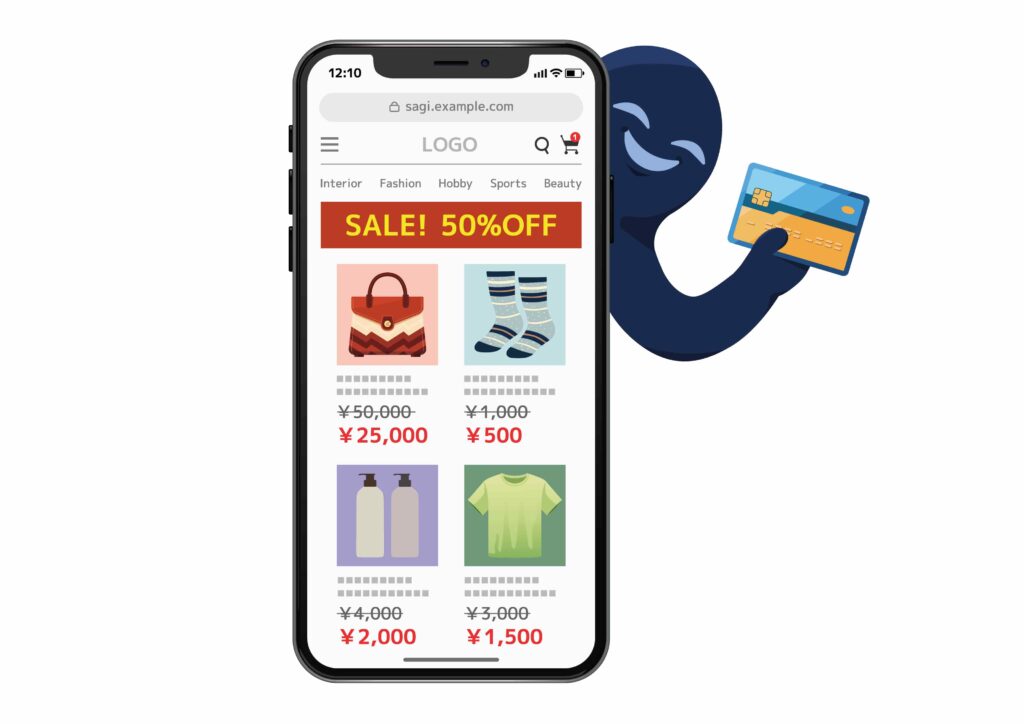

実際に、会場限定の人気キャラクター・ミャクミャクのグッズをうたうページで、3万9,000円→2万3,400円といった大幅値引きが掲げられ、つい「今すぐ買わなきゃ」と思わせる仕掛けが使われています。

偽サイト乱立の最新動向と被害の広がり

セキュリティ企業の調査では、9月18日までの2週間で、ミャクミャクを騙った偽サイトが344件も確認されています。

中には「黒ミャクミャク」「桜色ミャクミャク」など“会場限定”を強調し、価格はすべて“セール”表記。

SNS広告や検索結果から誘導し、見た目は本物そっくりでも、商品が届かない・個人情報やカード情報が盗まれる――といった被害につながる恐れがあります。

さらに「送料無料」「代引きOK」など、安心材料に見える要素で信頼させ、偽物を送り付ける手口も報告されています。

運営者情報や連絡先が曖昧、日本語がおかしい、在庫や期限を過剰に煽る――こうした“赤信号”を見落とさないことが、被害を防ぐ第一歩です。

公式サイトも「偽サイトへのアクセスや個人情報の入力、入場チケットの注文をしないように」と注意喚起しており、閉幕直前の今こそ、いつも以上に慎重な確認が求められます。

1.万博関連「偽サイト」で今なにが起きているか

入場チケット争奪と予約難が引き金になる心理

閉幕が近づき、来場者は「昨日の夜にやっと取れた」「ログインに1時間待ちであきらめた」と語るほど予約が難しくなっています。

こうした“今取らないと行けないかも”という不安(いわゆるFOMO)が高まると、人は普段ならしない判断をしてしまいがちです。

たとえば、深夜にSNSの広告で「本日分のキャンセル枠」「先着限定の特別リンク」などの文言を見て、公式確認をせずに個人情報を入力してしまう――こうした“焦り”が、偽サイトにとって最大の入り口になっています。

また、万博ならではの「会場限定」「配布終了間近」といった希少性の訴求も、急いで決済してしまう心理を強めます。

予約が取れない・時間がないという生活上の制約と、限定品を手に入れたいという欲求が重なることで、冷静なチェックが抜け落ちるのです。

グッズ偽販売の手口(会場限定・セール価格・送料無料・代引き悪用)

偽サイトは、見た目を“公式そっくり”に寄せつつ、買わせる仕掛けを多層で用意します。代表例は以下の通りです。

- 会場限定を装う:黒や桜色の“ミャクミャク”など、現地限定をうたい希少性を強調。「今だけ」「残りわずか」の表示で急がせます。

- 不自然な大幅値引き:3万9,000円→2万3,400円など、相場から大きく外れた“セール”を提示。タイマー表示や「本日23:59まで」などの期限演出で判断を鈍らせます。

- 安心材料の偽装:「送料無料」「代引きOK」などの文言でハードルを下げ、結果的に偽物の送り付けや代金だけ取られる被害へ誘導します。

- 個人情報・決済情報の搾取:注文フォームで住所・電話・カード番号まで入力させ、商品は届かないのに情報だけ盗まれるケース。のちに別の詐欺や不正利用の“二次被害”につながりやすいのが特徴です。

見出しの通り、手口は「限定」「セール」「送料無料」の“お得に見える三点セット”で焦らせるのが王道です。ここで一拍置いて、運営者情報や公式の販売ルートを照らし合わせる――この基本動作が、被害をぐっと減らします。

2.そのサイト、本当に安全?見抜くためのチェックリスト

URL・運営者情報・特商法表記・決済手段の確認ポイント

まずはトップページのいちばん下(フッター)と購入画面をセットで確認します。

- URLの違和感:

expo2025-●●.shopのように、公式名っぽい単語をつなげただけ/末尾に不自然な文字列が付く/「o」と「0」などの文字置き換え。HTTPSの🔒表示は“最低条件”であり、鍵マーク=安全ではありません。 - 運営者情報:会社名・住所・電話・代表者名・問い合わせ窓口が全て揃っているか。住所を地図アプリで検索すると、集合住宅や空き地が出てくる例も。電話が050のみ/平日昼のみ/つながらない番号は要注意です。

- 特商法表記(通信販売):返品条件、送料、支払期限、連絡先、販売業者名の項目抜けやコピペ痕(他店名のまま、表記ゆれ)に注目します。

- 決済手段:クレカの即入力を強要、銀行振込のみ・プリペイド購入を促す・後払いの説明が曖昧――は赤信号。決済ページのロゴが画像だけでリンク不可/外部ゲートウェイに飛ばないのも典型です。

公式との照合手順(正規販売ルート/公式SNS/発表の見比べ)

焦りを止めて、30秒でできるダブルチェックを実行します。

- 正規の販売窓口を確認:万博公式サイトの「チケット・公式グッズの販売案内」や、主催者が案内する販売パートナー一覧を確認。見ているショップ名・URLが載っているかを照合。

- 公式SNSの固定ポストを見る:公式アカウントの固定投稿・最新のお知らせに、キャンペーンやコラボの正式名称/実施期間が出ています。偽サイトの“セール文言”と日付や価格が一致するかチェック。

- 画像・文言の一致:商品写真の背景や影まで同じ、説明文が句読点や誤字まで一致→どこかから丸ごと転用の疑い。

- 問い合わせの実在確認:ショップ記載の電話やメールに「在庫確認」を短文で送付。ドメインと異なるフリーメール返信/自動翻訳調の返答は要注意です。

典型的な危険サイン(過度な値引き・在庫煽り・期限切り・日本語の不自然さ)

偽サイトは“急がせる”が基本。以下に2つ以上当てはまれば離脱を目安にします。

- 過度な値引き:限定ぬいぐるみが4割~6割引、常時セール、タイマーが毎回リセットされる。

- 在庫・期限の煽り:「残り3点」「本日23:59まで」「今だけ会場限定」など、日付が翌日も同じ。

- 日本語の不自然さ:助詞の抜け、機械翻訳風の敬語、「お客様はすぐに支払う必要があります」等の命令口調。

- レビュー/規約のコピー痕:レビューが同時刻投稿、姓イニシャルが並ぶだけ。利用規約が他社名のまま。

- 画像の粗さ・透かし:商品画像に他店の透かし、解像度がバラバラ、背景が切り抜きで不自然。

- ドメインの新しさ感:ブランド創業年や「10周年」をうたいつつ、サイト下部の©表記が今年の数か月前から。

ワンポイント:「送料無料」「代引きOK」「先着限定」を並べられても、そのまま進まず運営者情報→特商法→決済の順に3クリック。ここで違和感が1つでも出たら、ページを閉じて公式ルートを探す――これが最短・最強の自衛になります。

3.遭遇/被害時の具体的な対処法

すぐに行うべきこと(決済停止・パスワード変更・端末スキャン)

被害かも…と感じた“その瞬間”の行動がカギです。

5分でできる応急対応チェックリスト

- 決済を止める

- クレジットカード:カード裏面の番号へ連絡し、利用停止(一時停止)と不正利用調査を依頼。未確定の売上は取消要請。

- 銀行振込:振込先金融機関の窓口orコールセンターに至急連絡し、組戻し(返金依頼)を申請。受付番号を控えます。

- 代引き:配送業者からの連絡が来たら受取拒否。既に受け取った場合は開封前に保管し、相談先の指示に従います。

- パスワードを変える

- 同じメール・同じパスワードを使い回しているサービスをすべて別々の強いパスワードへ変更(12文字以上+記号)。

- 二要素認証(SMSや認証アプリ)を可能なサービスで必ずON。

- 端末をチェックする

- 不審サイトでファイルを開いた/アプリを入れた場合は、ウイルス対策ソフトでフルスキャン。

- ブラウザの保存クレカ情報・自動入力情報を一度削除し、最新版へアップデート。

- 証拠を残す

- サイトURL、注文番号、振込明細、画面のスクリーンショットを保存。問い合わせの日付・担当者名もメモしておきます。

相談・通報先(カード会社・警察・消費生活センター・プラットフォーム)

迷ったら“近い窓口”からでOK。複数並行で進めると回復が早まります。

- カード会社/銀行:利用停止・返金手続き・再発行。状況説明は「偽サイトで注文、商品未着、情報流出の恐れ」と端的に。

- 警察(最寄りの警察署・サイバー相談窓口):被害届・相談記録の作成。証拠画像・履歴を提出。後の返金交渉の裏付けになります。

- 消費生活センター(188):対応手順や事業者への助言・あっせん。ネット通販トラブルに詳しい担当につながりやすい窓口です。

- プラットフォーム/SNS運営:広告や出品があったSNS・検索サイト・ECモールへ通報フォームから報告。類似広告の停止につながることも。

- メール・ドメイン事業者:フィッシングメールのヘッダー情報を添えて通報。ドメイン停止やテイクダウンの判断材料になります。

二次被害を防ぐコツ(情報削除依頼・テイクダウン協力・再発防止チェック)

最初の被害で終わらせないための“後処理”が重要です。

- 情報の悪用に備える

- メール・SMSのフィルタ強化、見覚えのないログイン通知の有効化。

- クレジットカードの明細を毎日チェック(少額テスト決済が出やすい)。

- 住所・電話を入力した場合、なりすまし契約や架空請求に注意。心当たりのない連絡は折り返さない。

- サイトの削除・拡散防止に協力

- 偽サイトURLを検索サイト・ホスティング会社・レジストラへ報告。複数からの通報でテイクダウン速度が上がることがあります。

- SNSでの注意喚起はURLを直接貼らず、画像で注意点を示す(拡散で被害が増えるのを防ぐため)。

- 再発防止の“自分ルール”を決める

- 「限定・大幅値引きは一度閉じて公式を検索」「購入前に運営者情報→特商法→決済の3クリック確認」「公式SNSの固定ポストで照合」。

- パスワード管理はマネージャーアプリで一元化、使い回しゼロを徹底。

- 家族にも5分で読める注意メモを共有(高齢の家族・子どもが巻き込まれやすいため)。

ワンフレーズで覚えるなら:「焦ったら一拍、支払いは停止、証拠は保存、相談は同時並行」。これだけで被害は大きく減らせます。

まとめ

大阪・関西万博の“駆け込み需要”は、焦りと希少性を利用する偽サイトの思うつぼです。

限定/大幅値引き/送料無料の甘いワードに出会ったら、購入前に必ず「運営者情報→特商法→決済方法」の3クリックで確認し、公式サイトや公式SNSと照らし合わせましょう。

万一、入力・決済してしまっても、決済停止・パスワード変更・証拠保存を5分で実行し、カード会社/警察/消費生活センターへ並行して相談すれば被害拡大を防げます。

家族ともチェックポイントを共有し、閉幕直前の今こそ“欲しい”気持ちより“確かめる”習慣を優先しましょう。

コメント