2025年9月12日、那覇市議会で初めて一般質問に立った参政党の和田圭子市議が「トランスジェンダーの性自認は伝染する」と発言しました。

この言葉は、性的マイノリティを病気のように扱うかのような差別的表現として大きな批判を呼んでいます。

市役所前では抗議活動が起き、SNSやメディアでも議論が拡大しました。

本記事では、和田市議の発言内容、市民や専門家の反応、そして教育現場への影響までを分かりやすく整理して解説します。

はじめに

参政党・和田市議の発言が注目を集めた背景

社会の動きを追いながら、自分の子どもや身近な人たちの暮らしと重ねて考えることが多いですね。今回は、2025年9月12日に那覇市議会で起きた出来事について触れていきたいと思います。

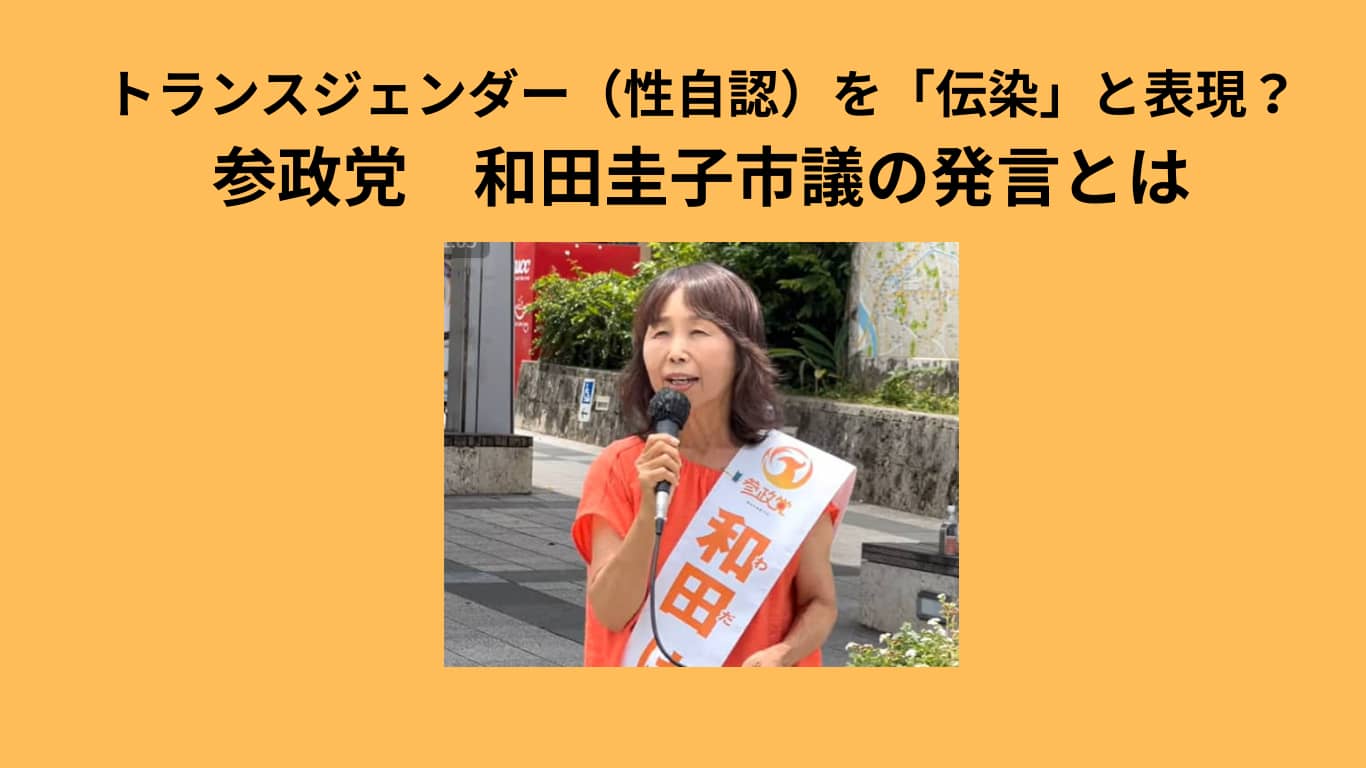

参政党の和田圭子市議が初めて一般質問に立ち、「トランスジェンダーの性自認は伝染する」と発言しました。この言葉は、性的マイノリティを病気に例えるような表現で、多くの人に衝撃を与えました。

さらに「心の性別に基づく配慮よりも、心理士を紹介して心の傷を治療することが必要」とも述べ、当事者や支援者からは「矯正」や「転向療法」を連想させる危険な考え方だと批判されています。

和田市議は7月の那覇市議選で歴代最多となる9232票を獲得し、トップ当選を果たしたばかりでした。市民の大きな期待を背負っての初質問であっただけに、この発言はより強い注目を浴びたのです。

トランスジェンダーをめぐる社会的議論の広がり

ここ数年、トランスジェンダーに関する議論は国内外で急速に広がっています。

学校現場でも制服の選択やトイレの利用といった身近な問題が取り上げられ、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりが課題になっています。

一方で、「多様性を尊重すべきだ」という声と、「従来の価値観を大事にすべきだ」という声がぶつかり、社会全体で意見が分かれる場面も少なくありません。

今回の和田市議の発言を受けて、市役所前には抗議のために多くの市民が集まりました。

「子どもたちを危険にさらす質問をやめて」「多様性尊重でみんなが安心できる教室を」といったメッセージが掲げられ、その思いは真剣そのものでした。

SNSでも数千件を超えるコメントが寄せられ、「差別的だ」「子どもの人権を軽視している」といった厳しい意見が相次ぎました。

こうした動きは、社会がまだ性的マイノリティについて十分に理解しきれていない現状を映し出すとともに、議論を深めるきっかけにもなっていると感じます。

1.和田市議の発言内容とその経緯

那覇市議会での一般質問での発言

和田市議が問題の発言をしたのは、9月12日の那覇市議会一般質問の場でした。

議場に立つのは初めてで、市民からの期待も大きかったのですが、そこで飛び出したのが「性自認は伝染する」という発言でした。

この表現は差別的と受け止められ、会場内だけでなく外の社会にも大きな衝撃を与えました。

「伝染する」との表現と心理士紹介発言

さらに和田市議は、「心の性別に基づく配慮よりも、心の傷を治療できる心理士を紹介すべきだ」と発言しました。

これでは、トランスジェンダーの子どもたちが“治療を必要とする存在”として扱われかねません。

過去に性的少数者への差別的な「転向療法」が行われてきた歴史を思い起こさせ、多くの人々から懸念の声が上がりました。

発言後の取材対応と自己弁護

その後、報道陣から発言の真意を問われた和田市議は「感情も伝染する。病気だけじゃない。差別的な意図はなかった」と主張しました。

しかし、「伝染する」という言葉自体が持つ差別的な響きは強く、説明に納得する人は少なかったのです。

結果としてこの発言はニュースやSNSで広まり、社会的に大きな問題として取り上げられることになりました。

2.市民や社会からの反応

市役所前での抗議行動と市民の声

発言が報じられると、すぐに那覇市役所前には抗議のために市民が集まりました。

「多様性尊重で安心できる教室を」「子どもを危険にさらす質問をやめて」と書かれたプラカードが並び、その場の空気は切実でした。

教育関係者や保護者も多く参加し、「政治の場で差別的な言葉が出るだけで子どもたちが不安になる」と語る声も聞かれました。

SNSやメディアでの批判と議論

SNS上では「差別を公言する議員を許してはいけない」「子どもの権利を守るべきだ」という声が多く寄せられました。

一方で「一部を切り取って批判しているだけでは」という擁護の声も少数ながらあり、意見の対立も見られました。

ニュースサイトやYahoo!ニュースのコメント欄でも激しい議論が展開され、社会的な関心の高さが浮き彫りになりました。

性的マイノリティ団体や識者のコメント

支援団体や専門家からも厳しい声が相次ぎました。

一般社団法人fairの松岡宗嗣代表理事は「『伝染する』という言葉は事実に基づかず、典型的な差別言説だ」と指摘しました。

LGBTQ当事者を支援する団体からも「子どもの安心を奪い、心に深い傷を与えかねない」との懸念が表明されました。

かつて同性愛についても「伝染する」という誤った言葉が使われてきた歴史を踏まえ、「同じ過ちを繰り返してはいけない」と訴えたのです。こうした声がメディアを通じて広まり、発言の危うさが多くの人に共有されました。

3.発言がもたらす影響と課題

子どもや教育現場への影響

学校での先生や大人の言葉は、子どもたちの態度に大きな影響を与えます。「伝染する」という表現が広がれば、からかいの材料になったり、相談をためらわせたりしてしまいます。

その結果、保健室登校や不登校、部活動からの離脱といった“静かなSOS”が増えることもあります。

制服の選択、呼ばれ方、トイレや更衣室の利用など、小さな配慮が軽んじられれば、教室は居心地の悪い空間になります。

大人たちが「余計なことはしないほうがいい」と思えば、当事者だけでなく他の子どもも傷つく環境になってしまいます。

大事なのは、安心して話せる窓口を作り、揶揄やからかいにはすぐに対応する姿勢を見せることです。

「転向療法」を想起させる危険性

「治療」「紹介」という言葉は一見支援のように思えますが、「心を変える」という誤解を招けば、いわゆる“転向療法”を連想させます。

これは子どもたちに「自分は間違っているのかもしれない」と思わせ、相談を諦めるきっかけになりかねません。

現場で本当に必要なのは「心を変えること」ではなく、いじめや孤立、不安などを和らげる支援です。

たとえば呼んでほしい名前を確認したり、着替えの時間をずらしたりする工夫はすぐにできることです。「治す」ではなく「支える」という考え方こそ、安心につながります。

政治家の責任と多様性尊重の必要性

議会での一言は現場の空気を左右します。政治家が不用意な発言をすれば、「この程度なら許される」という誤ったメッセージを与えてしまうのです。

逆に、慎重に言葉を選び、当事者や専門家の声を踏まえれば、現場での工夫を後押しすることができます。

大切なのは、①当事者の声を聴くこと、②知見に基づいた表現を使うこと、③誤解を招いたらすぐに説明することです。

多様性を尊重することは、特別な誰かのためではなく、すべての子どもに「違っていても大丈夫」と思わせる社会づくりに直結します。政治の場の姿勢が、地域や教育現場を強くしていくのだと私は思います。

性自認は「伝染」するのか?

1.科学的見地からの考え方

- 性自認(自分の性をどう感じるか)は、病気のように他人からうつるものではない、というのが医学・心理学の共通した見解です。

- 世界保健機関(WHO)やアメリカ精神医学会(APA)、日本精神神経学会なども、トランスジェンダーを「疾患」や「伝染するもの」とは位置づけていません。

- 子どもや若者の時期に性自認や性的指向が揺らぐことはありますが、それは「探求期(exploration)」と呼ばれる自然な過程であり、周囲の存在や情報が「理解や気づきのきっかけ」になることはあっても「感染」や「伝染」ではありません。

関連する研究

- 性的指向や性自認に「環境要因」が影響を与えることはありますが、それは「情報へのアクセス」「安全な自己表現の場」などであって、「他人から移る」ことではないとされています。

- 「誰かがトランスジェンダーだと知ったら、自分もそうなる」ということは科学的に立証されておらず、むしろ根拠のない偏見とみなされています。

2.社会的認識の現状

国際的な認識

- 欧米を中心に「性自認は伝染する」という言説は典型的な差別的ステレオタイプとして退けられています。

- かつて同性愛も「伝染する」と言われたことがありましたが、現在は「性的指向は他人からうつるものではない」と広く共有されています。

- 米国心理学会は、「LGBTQ+に関する誤解は当事者を傷つけるだけでなく、いじめや差別を助長する」と警告しています。

日本社会での認識

- 日本の文部科学省も学校現場に向けて「性自認は個々の子どもに固有のものであり、尊重されるべき」としています。

- 性自認を「治す」ことや「矯正」することは不適切であり、むしろ当事者が安心して学び生活できる環境を整えることが必要だとガイドラインで示されています。

- 近年は自治体や教育委員会も「性自認は伝染する」という言説は事実に反し、偏見を助長するものとして否定的に受け止めています。

3.まとめ

- 科学的には「性自認が伝染する」という根拠はなく、むしろ誤解や差別に基づく言説。

- 社会的には国際機関・専門団体・教育行政いずれも「伝染する」という考えを否定し、多様性を尊重する方向で動いている。

- 現在の議論は、「性自認をどう支えるか」「学校や社会でどう安心できる環境をつくるか」が中心であり、「伝染」という言葉は当事者を傷つける差別的レッテルとされています。

和田圭子那覇市議とはどんな人?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 和田 圭子(わだ けいこ) |

| 年齢 | 65 歳 |

| 出身地 | 大阪府出身 |

| 学歴 | 武庫川女子短期大学卒業 |

| 職歴 | 三井物産に勤務後、専業主婦 → 子育てをし地域活動に参加 |

| 家族・生活 | 結婚し、4人の子どもを育て上げた。平成11年(1999年頃)に夫の転勤で那覇市へ移住 |

| 地域活動 | PTA会長、自治会長、絵本の読み聞かせ、地域自治会の会長など。モラロジー道徳教育財団の生涯学習講師として道徳教育にも力を入れてきた |

| 政治経歴 | 2025年7月の那覇市議会議員選挙に参政党公認で出馬し、歴代最多9232票でトップ当選 |

参政党参加の理由・政治スタンス

和田圭子市議が参政党から立候補した理由・政策スタンスとして公にされている内容は以下の通りです:

- 道徳教育に長年関わってきたことから、「道徳政治」で人・家庭・社会を再生したいという願いがあること

- 子どもたちの心と体を守る教育改革を重視しており、給食の質・量の改善、教育内容の見直しなど、現場レベルでの教育環境の改善を訴えていること

- 政治を「政治家任せ」ではなく、自分が動くことで変えていきたい、という思いを持って市政に挑戦したという宣言があること

- 選挙活動時に「参政党には、私利私欲のない、まっすぐな人がたくさんいます」という言葉を使っており、クリーンさ/誠実さを重視する価値観が参加の背景にあることがうかがえる

モラロジー道徳教育財団とは

モラロジー道徳教育財団(Moralogy Foundation)は、日本の公益財団法人で、千葉県柏市に本部があります。道徳・倫理を重視し、「道徳で人と社会を幸せに」という理念のもと、研究・教育・社会貢献などさまざまな活動を行っています。

主な特徴と歴史

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 創立年 | 1926年(大正15年)に「道徳科学研究所」として設立されました。 |

| 創始者 | 法学博士の廣池千九郎(ひろいけ ちくろう)氏。モラロジーという道徳と学問を融合した方向の考え方を提唱しました。 |

| 目的・理念 | 「感謝の心」「思いやりの心」「自立の心」を育てることを柱としています。家庭・学校・社会で人としての品性や倫理を育て、「人づくりによる国づくり」を目指す。 |

| 活動分野 | 社会教育、生涯学習、学校教育支援、出版、福祉(高齢者ケアなど)、セミナー活動、研究など多岐にわたります。 |

議論されている点・注意しておきたいこと

- 道徳教育の推進団体という性格上、教育内容や教科書の採択、社会規範・価値観の提示などで「どのような道徳」を教えるかという点で批判や意見の分かれることがあります。

- 「忠孝」「仁義」など伝統的・倫理的な徳目を重視する立場があるため、価値観の多様性をどう扱うかという視点で懸念されることもあります。

モラロジー財団における「道徳教育」の位置づけ

「モラロジー道徳教育財団」が掲げる道徳教育は、学校の教科としての「道徳」よりも広い意味合いを持っています。彼らの発信内容を整理すると、次のような特徴があります。

- 人間の品性や心を育てる教育

- 「感謝の心」「思いやりの心」「自立の心」など、人としての基本的な徳目を重視。

- 単なる知識習得ではなく、生活や行動に結びつけることを目的としています。

- 家庭・学校・地域での実践

- 学校教育の中だけでなく、家庭での子育てや地域活動を通じて「道徳心」を育てることが大事だとしています。

- 例えば、親への感謝、友人との助け合い、社会への奉仕といった日常的な実践を推奨。

- 日本的伝統に根差した価値観の強調

- 創始者・廣池千九郎の提唱に基づき、忠孝や仁義など東洋的な徳目をベースにしています。

- 「人づくりによる国づくり」を掲げ、国家や社会の安定も個人の道徳心から始まると考える立場。

- 生涯学習としての道徳

- 子どもだけでなく大人・高齢者も対象にしており、社会全体で「心を磨く」ことを目指す。

- 研修会やセミナー、講座などで、世代を超えて学べるプログラムを展開しています。

一般的な学校「道徳」との違い

- 学校の「特別の教科 道徳」は、多様性や相互理解を含めた近代的・普遍的な人権観に基づくことが多いですが、

- モラロジー財団の「道徳教育」は、伝統的な価値観(忠孝・家族愛・共同体意識など)を強調する傾向が強いといえます。

つまりここで言う道徳教育とは、単に「礼儀正しくしよう」というレベルを超えて、

「家庭・学校・社会全体で徳目を実践し、心を磨き、国や地域を良くしていこう」という理念に基づいた教育、という意味合いになります。

和田圭子市議の発言と背景、影響まとめ

1.参政党と道徳教育の親和性

参政党は結党以来「教育改革」を大きな柱に掲げています。特徴的なのは、学力や技術よりも「心を育てる教育」を重視している点です。

- 子どもたちに伝統的な価値観や家族愛を伝えること

- 「日本の誇り」を持てるような教育内容の推進

- 学校現場での「食育」や「心の教育」強化

これらの主張は、モラロジー財団が長年推し進めてきた道徳教育=徳目を重視し、人づくりによって国を立て直すという考え方と重なります。

2.和田市議の背景と発言への影響

和田市議自身、モラロジー道徳教育財団の「生涯学習講師」として活動してきました。

- PTA会長や自治会長として地域活動に取り組む中で、「子どもを守る」「家庭を強くする」ことを大事にしてきた

- 「道徳教育こそ社会再生のカギ」という信念を持っている

この立場から見ると、和田市議の「心理士に紹介すべき」「心の傷を治すべき」という発言も、“教育や配慮”ではなく“心を矯正する”方向で解決するべきだという、道徳教育的な発想の延長線上にあると考えられます。

3.問題点として指摘される部分

ただし、現代の教育現場では「多様性の尊重」が重視されています。

- LGBTQやトランスジェンダーへの配慮は「心を変えること」ではなく「ありのままを尊重する」ことが基本

- 道徳教育の「徳目中心」「心を鍛える」発想は、当事者を「直す対象」と見なすリスクを含む

そのため、和田市議の発言は「道徳教育的な発想」と「現代の人権・教育観」との衝突を象徴する出来事になったと言えます。

- モラロジー財団の道徳教育は「人づくりによる国づくり」を目指し、伝統的な価値観や心の鍛錬を強調

- 参政党の教育方針も「心の教育」「伝統尊重」と親和性が高く、和田市議はそこに共鳴して政治参加

- しかし今回の発言は、「心を変えるべき」とする価値観が、多様性や人権を重んじる現代の教育の潮流と真っ向からぶつかった事例となりました。

まとめ

和田市議の「性自認は伝染する」という発言は、当事者を病気のように扱う誤ったイメージを広げ、教育現場や子どもたちに深刻な影響を与えるおそれがあります。

市民の抗議や専門家の指摘からも分かるように、大切なのは「心を変えること」ではなく、「安心を守ること」です。

呼び方やトイレの使い方など、日常の小さな工夫を積み重ねることが、子どもの居場所を守ります。

政治家には、当事者の声に耳を傾け、言葉を慎重に選び、誤解が生じたら説明責任を果たすことが求められます。

多様性を尊重する姿勢は、特別な人のためではなく、すべての子どもたちが「そのままの自分でいい」と思える社会の基盤です。

私自身も一市民として、この問題を無関心で通り過ぎるのではなく、子どもたちの未来に直結する課題として考えていきたいと思います。

コメント