北海道・釧路湿原は、日本最大の湿原であり、タンチョウやオジロワシなど希少な野鳥の貴重な生息地です。

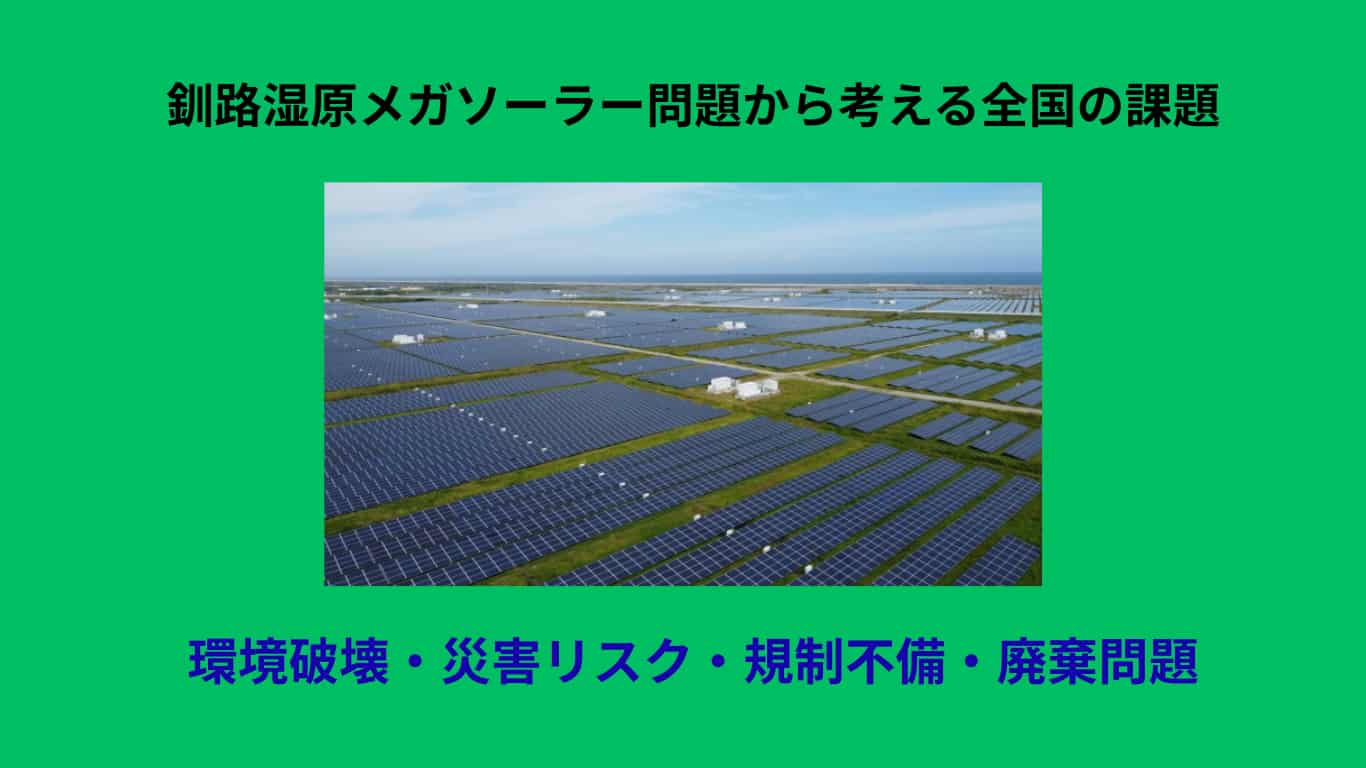

そんな釧路湿原の近郊で、約6,600枚のソーラーパネルを設置する大規模なメガソーラー建設計画が進められています。

この動きは「再生可能エネルギーの普及」という社会的に重要な目的と、「かけがえのない自然環境の保護」という課題が真正面からぶつかる問題として、全国的な注目を集めています。

本記事では、計画の概要や環境への影響、行政や専門家の対応、さらにSNSで交わされる賛否の声まで、わかりやすく解説していきます。

はじめに

釧路湿原と自然環境の重要性

北海道東部に広がる釧路湿原は、日本最大の湿原として知られています。広さは東京23区のおよそ半分に相当し、タンチョウやオジロワシといった希少な野鳥、さらには湿地特有の植物や昆虫が数多く生息しています。

冬の厳しい寒さの中でもタンチョウが優雅に舞う姿は、観光客や写真家を惹きつけ、地域のシンボルにもなっています。

また、この湿原は水を蓄え洪水を防ぐ「天然のダム」としての役割も果たし、人々の生活を支える大切な自然環境でもあります。

こうした豊かな生態系と暮らしの安全を守ることは、地域に住む人々にとっても全国的にも非常に大きな意味を持っています。

再生可能エネルギー推進と保護のジレンマ

一方で、気候変動や化石燃料の問題を背景に、再生可能エネルギーの導入は急務となっています。特に太陽光発電は設置が比較的容易で、全国各地で導入が進んでいます。

しかし自然豊かな地域にメガソーラーを建設すると、希少生物の営巣地を奪ったり、景観を大きく変えてしまう可能性があります。

たとえば釧路湿原の近隣では、約6,600枚ものパネル設置が計画されており、「クリーンエネルギー推進」と「湿原の保護」という二つの目的が正面からぶつかっています。

再エネは未来のために不可欠ですが、同時に自然を失えば元には戻せません。この相反する課題をどう乗り越えるかが、いま大きな議論となっているのです。

1.メガソーラー建設計画の概要

釧路市北斗地区での計画内容

釧路市北斗地区では、大規模な太陽光発電所の建設計画が進められています。設置予定のパネルは約6,600枚にのぼり、広大な土地がソーラーパネルで覆われる見込みです。

計画地は釧路湿原国立公園の外縁部に位置し、直接湿原内ではないものの、湿地帯と隣接することから生態系への影響が懸念されています。

工事車両の出入りや土地造成など、建設に伴う環境負荷も無視できず、地元住民や自然保護団体からは「影響は計り知れない」との声が上がっています。

事業者「日本エコロジー」の主張

この計画を進めるのは大阪を拠点とする再生可能エネルギー企業「日本エコロジー」です。

同社は「気候変動対策に貢献することが目的」と強調し、環境調査を実施したうえで「希少生物への影響は限定的」と説明しています。

また、釧路市とも協議を重ねたとして、地域との共存を目指す姿勢をアピールしています。

再エネの推進は国の政策方針とも一致しており、事業者としては「釧路の地でも持続可能な未来に貢献したい」としています。

生態系への影響懸念

しかし一方で、湿原近くという立地条件から専門家や市民の不安は根強く残っています。

太陽光パネルの反射が鳥類の飛行ルートに影響を与える可能性や、工事による地盤の変化が水の流れを変えて湿地環境を損なう恐れが指摘されています。

特にタンチョウやオジロワシといった大型の野鳥は、わずかな環境変化にも敏感です。

実際に他地域では、太陽光パネルが原因で野鳥の衝突事故が報告された例もあり、釧路でも同様のリスクが懸念されています。

こうした影響をどの程度まで想定しているのか、調査や説明の不十分さが議論を呼んでいるのです。

2.環境保護団体と専門家の懸念

タンチョウ調査の不十分さ

釧路湿原の象徴ともいえるタンチョウは、湿原の広大な環境を利用して営巣や子育てを行います。

しかし今回の建設計画で行われた調査は、現地での長期観察を伴わず、専門家への聞き取りにとどまったとされています。

タンチョウは巣をかける場所や時期が年ごとに変化するため、短期間の調査や机上のデータだけでは営巣への影響を正しく判断することはできません

。実際、冬に訪れた観光客が撮影した写真には、計画地付近を飛ぶタンチョウの姿が確認されており、「生息していない」との結論には疑問が残ります。

オジロワシ・チュウヒへの影響

オジロワシは冬になると釧路湿原周辺に飛来し、川や湖で魚を狩ります。繁殖期を外した時期に数日調べただけでは、巣作りや子育てへの影響を把握するのは不十分です。

さらに、チュウヒという希少なタカ科の鳥については、そもそも調査自体が行われていないと指摘されています。チュウヒはヨシ原に巣を作るため、工事による地形の変化や人の出入りが繁殖に深刻な影響を与える可能性があります。

湿原の生態系は複雑につながっているため、一種類の調査不足が全体のバランスを崩すことにつながりかねません。

専門家による批判と指摘

猛禽類医学研究所の齊藤慶輔氏をはじめ、多くの専門家は「事前調査が極めて不十分」と強い懸念を示しています。

調査日数の短さや繁殖期を外した調査方法、対象とする生物種の限定など、科学的な根拠に乏しい点が目立つと指摘されています。

また、国内外の他のメガソーラー建設事例では、適切な調査を行わなかったために野鳥が衝突死したり、営巣地が放棄されるといった問題も報告されています。

釧路湿原は国際的にも価値の高いラムサール条約登録地であり、その環境調査における慎重さは特に求められるのです。

3.釧路市と文化庁の対応

釧路市の「ノーモアメガソーラー宣言」

2025年6月、釧路市の鶴間秀典市長は「ノーモアメガソーラー宣言」を発表しました。これは、自然と調和しない大規模な太陽光発電所の建設を望まないという市の姿勢を示したものです。

宣言そのものに法的な強制力はありませんが、市が公式に反対の立場を明確にしたことで、全国的にも注目を集めました。

釧路市は観光資源としても湿原を大切にしており、住民からは「市が立ち上がってくれて心強い」といった声もあがっています。

許可制条例案の提出予定

さらに釧路市は、9月には大型の太陽光発電施設を対象にした新たな条例案を市議会に提出する予定です。

この条例案では、建設を許可制とし、事業者に対して詳細な環境調査や市との協議を義務づけることが検討されています。

こうした仕組みが導入されれば、駆け込み的な建設や拙速な開発を防ぐ効果が期待されます。

たとえば長野県や静岡県でも同様の条例が設けられており、自然保護とエネルギー開発の両立を模索する動きが全国に広がっています。

文化庁による原状回復命令の可能性

一方で、文化庁もこの問題に関わっています。釧路市教育委員会が「文化財にあたる自然環境への影響調査が不十分」と報告したことを受け、文化庁は必要に応じて「原状回復命令」を出す可能性を示唆しました。

これは、工事が環境や文化財に深刻な影響を及ぼしたと判断された場合、元の状態に戻すことを命じるものです。

過去にも国立公園周辺の工事で同様の措置が取られた例があり、釧路でも同じ判断が下されるかどうかが大きな注目点となっています。こうした行政の対応は、地域の自然環境を守る最後の砦とも言えるでしょう。

4.中国企業進出の噂と実態

釧路湿原での実情

釧路湿原近郊のメガソーラー事業については、「中国企業が進出しているのでは?」という噂がSNSを中心に広がっています。

しかし、現時点で釧路地域に中国企業が直接関与しているという事実は確認されていません。事業主体は日本の再生可能エネルギー企業が中心です。

中国製パネルの可能性

一方で、太陽光パネル自体については、中国製が使われている可能性が指摘されています。日本国内のメガソーラーではコスト面から中国メーカーの製品が多く採用されており、その影響で「中国企業が関与している」という誤解が生じやすくなっています。

全国での事例

実際に中国企業が関わった事例としては、山口県岩国市のメガソーラー計画があります。ここでは上海電力の関連会社がプロジェクトを引き継いだことで、地元住民に不安が広がりました。

こうした全国的な動きが「釧路でも同じなのではないか」という憶測につながっているのです。

まとめ

釧路湿原では、現状では中国企業の直接的な進出は確認されていません。ただし、使用される設備や全国的な外資の関与事例から、今後も地域住民や行政が注意深く見守る必要があるといえます。

メガソーラー事業の根本的な問題点とは?

釧路湿原で進められているメガソーラー建設計画は、地域だけでなく全国的に注目を集めています。タンチョウやオジロワシといった希少生物の営巣地に近く、生態系や景観への影響が懸念されているからです。

しかし実は、同じような問題は釧路に限ったことではありません。静岡県熱海市では山林開発と太陽光発電所が土石流災害と結びつけられ、兵庫県淡路市では景観悪化から住民が強く反対しました。

長野県や岐阜県でも、急斜面や森林を切り開いたメガソーラーが「災害リスク」「自然破壊」として争点になっています。

つまり釧路湿原のケースは、全国で繰り返されている「メガソーラー問題」の縮図とも言えるのです。

本記事では、釧路の状況を起点に、全国で見られる根本的な問題点を整理し、具体的な事例を比較しながら考えていきます。

1.立地選定の甘さ

メガソーラー建設が全国的に問題視される大きな理由の一つは、立地の選び方にあります。

本来であれば、遊休地や既存の造成地など「環境負荷の少ない場所」に設置すべきですが、実際には山林や湿地、急斜面といった開発に適さない土地が選ばれるケースも多いのです。

例として、静岡県熱海市の土石流災害では、山の乱開発が背景の一因とされ、太陽光発電施設の管理体制にも疑問が投げかけられました。こうした事例は「再エネのはずが災害を招く」として住民の不安を強めています。

2.規制の不備

太陽光発電は再生可能エネルギーの普及を目的に、導入しやすい制度が整えられてきました。その結果、一部では建設許可や環境アセスメントの対象外になることもあり、住民や行政が気づいたときには工事が始まっていた…という事態も珍しくありません。

さらに、規模を小分けにして「環境調査を回避する」といった抜け道も問題視されています。

3.短期的な収益優先

固定価格買取制度(FIT)の影響もあり、事業者の中には「高値で売電できるうちに利益を確保したい」と考えるケースもあります。

その結果、設計や施工がずさんになったり、草刈り・設備点検といった運用管理が後回しにされることも少なくありません。放置されたパネルが景観を損ねたり、台風で飛散するといった事故も報告されています。

4.廃棄問題と地域への影響

太陽光パネルの寿命は20~30年ほどとされますが、廃棄処理の仕組みはまだ十分に整っていません。今後、大量の廃パネルが出ると産業廃棄物処理の大きな負担になると懸念されています。

また、観光地では「景観が壊れる」「自然のイメージが失われる」といった声が強く、地元住民の合意形成が不十分なまま進められることも摩擦の原因になっています。

5.制度設計の課題

これまで国のエネルギー政策は「再エネ導入量を増やす」ことを優先してきました。そのため「どこに」「どのように」設置すべきかという“質の視点”が後回しになってきたのです。

最近では環境省や自治体が「適地選定」「地域共生」を重視する方向にシフトしていますが、まだ制度としては過渡期にあります。

代表的なメガソーラー問題事例一覧

| 問題点 | 地域・事例 | 概要 | 行政・住民の対応 |

|---|---|---|---|

| 立地選定の甘さ | 静岡県熱海市(土石流災害) | 山林の乱開発や造成地に太陽光施設が関与。大雨時に土石流発生 | 県の調査、住民訴訟、再発防止に向け規制強化 |

| 規制の不備 | 長野県伊那市(高遠町) | 急斜面への建設計画。環境アセスや許可の不備が指摘 | 市が安全性確認のための条例を制定、住民反対運動 |

| 短期的な収益優先 | 兵庫県淡路市 | 農地・山林を大規模転用しメガソーラー設置 | 景観破壊で観光に悪影響、淡路市が規制条例を制定 |

| 廃棄・景観問題 | 岐阜県中津川市 | 林地開発によるメガソーラー建設。廃棄や水害リスクも | 開発許可を厳格化、説明会で事業者と住民が対立 |

| 制度設計の課題 | 北海道釧路市北斗地区(進行中) | 約6,600枚のパネル計画。湿原の生態系への影響が懸念 | 市が「ノーモアメガソーラー宣言」、条例案提出予定 |

メガソーラーは再生可能エネルギー普及の柱である一方で、立地選びの甘さ・規制の不備・利益優先の姿勢・廃棄や景観問題など、全国共通の課題を抱えています。

これらを解決しなければ「環境にやさしいエネルギー」のはずが、逆に自然破壊や地域不信を生む結果になりかねません。

釧路湿原の議論は、その典型例として全国に問いかけています。今後は「量から質へ」、つまり再エネをどれだけ導入するかだけでなく、どこに、どう設置すれば地域と共存できるのかが問われていくでしょう。

まとめ

釧路湿原で進められているメガソーラー建設計画は、再生可能エネルギーの普及という社会的課題と、日本有数の自然環境を守るという地域の責任が衝突する典型的な事例となっています。

計画地は国立公園外縁部とはいえ、希少生物の生息地と隣り合わせであり、調査の不十分さや説明不足が議論を一層深めています。実際に市民や観光客の間では「景観が失われる」「タンチョウの飛来数が減るのではないか」といった不安の声が聞かれます。

釧路市は「ノーモアメガソーラー宣言」や条例案提出といった強い姿勢を示し、文化庁も原状回復命令の可能性を示唆するなど、行政も動きを見せています。

こうした取り組みは、全国の自然豊かな地域でも今後の開発計画に大きな影響を与えるでしょう。一方で、再エネを推進する必要性は否定できず、解決策を模索する議論は避けられません。

この問題が示しているのは、「環境保護かエネルギー確保か」という二者択一ではなく、その両立をどう実現するかという問いです。

再生可能エネルギーの導入を進めながら、自然の価値を正しく評価し、次世代に引き継ぐための慎重な判断が求められています。釧路湿原をめぐる議論は、日本全体にとっても大きな学びとなるはずです。

コメント