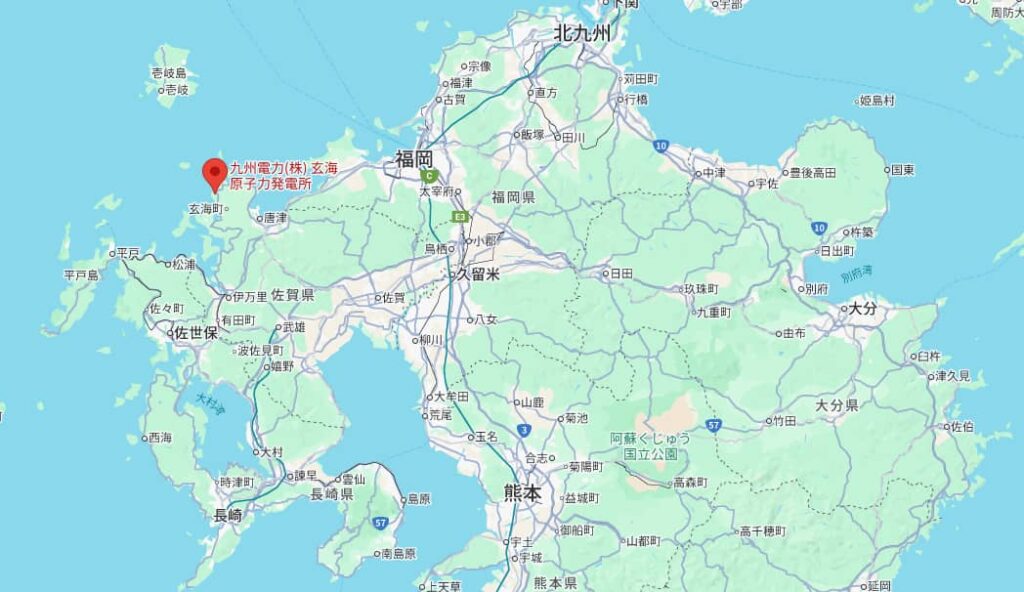

2025年7月、佐賀県の玄海原子力発電所で「ドローン3機が侵入した」との通報が大きな話題となりました。

のちに「三つの光」と訂正されたものの、原発という重要インフラでの不審飛来物報告は、地域社会や全国に大きな不安を与えました。

本記事では、この出来事の経緯と法律面の背景、そして今後必要とされる安全対策や地域住民への影響について、一般市民の視点からわかりやすく解説します。

はじめに

玄海原発でのドローン侵入事案とは

2025年7月26日夜、佐賀県にある玄海原子力発電所の敷地内で、警備員が3機のドローンとみられる光を確認しました。

九州電力はすぐに原子力規制委員会へ通報し、敷地周辺の捜索が開始されました。

原発は電力供給の中枢であり、通常は厳重に警備されている場所です。

ドローンのような小型無人機が侵入することは極めてまれであり、全国的にも注目されました。

なお、発表はのちに「3機のドローン」から「ドローンと思われる三つの光」へと訂正され、実際の飛行物体は確認されていません。

事案が社会に与えた衝撃と関心

原発という重要施設での侵入報道は、SNSやニュースで一気に拡散し、多くの市民の関心を集めました。

「もし攻撃目的だったら?」「安全性に問題はないのか?」という声や、「そもそもドローンなのか不明な段階で大きく報道されたことに違和感がある」という意見も見られました。

原発の警備体制やドローン規制のあり方が問われるきっかけとなり、地域住民だけでなく全国の人々が不安と関心を寄せた事案となっています。

1.玄海原発で確認された飛来物

発見の経緯と通報までの流れ

この事案は、7月26日午後9時ごろ、玄海原発の敷地内を巡回していた警備員が三つの光を確認したことから始まりました。

当初は小型ドローン3機が侵入したと判断され、九州電力は直ちに原子力規制委員会へ通報しました。

原発は電力供給の重要施設であるため、敷地内での不審な飛行物は見過ごせません。

通報を受けて、佐賀県警も敷地内外を捜索する態勢に入り、周辺の住民にも一時的な不安が広がりました。

「ドローン3機」から「三つの光」への訂正

翌27日、原子力規制委員会は発表内容を「ドローン3機」から「ドローンと思われる三つの光」に訂正しました。

これは現場で実物のドローンが発見されなかったことが理由です。

実際には、監視カメラ映像でも物体を特定できず、光が何だったのかは明らかになっていません。

ドローンであれば違法行為となりますが、光の正体が未確認のまま報道されたことは、地域社会に混乱をもたらし、情報の扱い方に課題を投げかけました。

九州電力・原子力規制委員会の初動対応

九州電力は、飛来物を確認した時点で速やかに規制委へ連絡し、原発の運転状況を点検しました。

幸い、玄海3、4号機ともに異常はなく、設備や運転への影響はありませんでした。

また、定期検査に向けた出力降下も予定通り実施されています。

規制委と九電の連携は迅速で、初動対応としては適切であったといえます。しかし、「光の正体」が分からないままという点は、今後の防犯・監視体制を再考するきっかけにもなりました。

2.ドローン侵入と法律の関係

小型無人機等飛行禁止法の概要

日本では、原発や防衛施設、国会議事堂などの重要施設周辺でのドローン飛行を規制するため、「小型無人機等飛行禁止法」が定められています。

この法律は、施設へのテロや情報漏えいの危険を防ぐ目的で、施設周辺の上空を無許可で飛ばすことを禁止しています。

特に原発周辺は警備区域が広く、たとえ小型のホビー用ドローンであっても、許可なく飛行すれば法律違反になります。

今回の玄海原発での事案は、こうした法律の対象となる可能性が高く、もし実際にドローンが侵入していた場合は重大な違反となります。

原発周辺での飛行規制と安全リスク

原発周辺でドローンが飛行することは、安全面で大きなリスクを伴います。

例えば、ドローンが施設に接触して故障を引き起こしたり、カメラで内部構造を撮影することで情報漏えいにつながる危険性があります。

また、意図的な攻撃に利用される恐れも否定できません。そのため、玄海原発を含む全国の原発は、警備カメラやセンサーでの監視を強化し、ドローン侵入の可能性に備えています。

今回の事案では、実際にはドローンが見つからなかったものの、光の正体が分からない段階で報道がなされたことから、「万が一」への備えの重要性が改めて浮き彫りとなりました。

違反が確認された場合の法的措置

もし違反が確認された場合、警察は関係者を特定し、事情聴取や書類送検といった手続きを行います。

小型無人機等飛行禁止法に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。

過去には、東京の皇居周辺で無断飛行をしたドローン操縦者が書類送検された例もあります。

今回の玄海原発のケースでは、ドローンの実体が確認されていないため違反には至っていませんが、「もし本当にドローンだったら」という前提で捜査が進められており、警備体制や規制の周知が一層求められています。

3.今後の影響と課題

原発警備体制の強化の必要性

今回の事案は、たとえ未確認の光であっても、原発という重要インフラの警備体制が常に試されていることを示しました。

もし本当にドローンが侵入していた場合、事故や情報流出のリスクは計り知れません。

そのため、原発ではこれまで以上に警備員の巡回強化や監視カメラの死角対策が必要とされています。

例えば、福井県の原発では、侵入防止用ネットの設置や24時間の監視体制強化が進められており、玄海原発でも同様の強化策が検討される可能性があります。

ドローン対策技術の導入と現状

近年、ドローンの性能向上により、数キロ先からリモート操作が可能になっています。

これに対抗するため、ドローンを検知・無力化する技術が注目されています。

例えば、電波妨害でドローンを強制着陸させる装置や、飛来物をレーザーで追尾するシステムなどです。実際、東京オリンピックではこうした対策が実施され、一定の成果を上げました。

しかし、導入コストや運用ノウハウの課題があり、全国の原発に一律で導入するには時間と予算が必要とされています。

地域住民や社会の不安と信頼回復への道

今回の事案は、地域住民の間で「もし攻撃だったら」という不安を呼び起こしました。

原発は地域の経済を支える一方で、安全性への信頼が揺らぐと住民感情に影響を与えます。

信頼回復には、迅速で正確な情報発信が不可欠です。

九州電力や規制委員会が今後も透明性を持って調査結果を公表し、住民説明会を開くことが重要です。

また、地域防災訓練の中にドローン侵入対策を組み込み、住民自身が安全対策の一端を担える仕組みを作ることも、社会全体の安心につながります。

まとめ

玄海原発で報告された「ドローン侵入」は、結果的に「三つの光」と訂正され、実際の飛行物は確認されませんでした。

しかし、この一件は原発の警備体制や社会全体のドローン対策への関心を高めるきっかけとなりました。

重要インフラを守るための法的枠組みや技術的対策は進んでいるものの、地域住民の不安を完全に払拭するには至っていません。

今後は、ドローン検知技術の導入や監視体制の強化に加え、透明性ある情報公開と地域との対話が重要になります。

この事件は「実際には何も起きなかった」と片付けられるものではなく、原発と地域社会が安全をどう確保していくのかを問いかける出来事となりました。

コメント