日本の経済は長年低迷を続け、その原因についてさまざまな意見が飛び交っています。

そんな中、竹中平蔵氏は石破政権が打ち出した2万円給付案に対し、「目的が不明確だ」と批判し、その背景に潜む経済政策の問題点を指摘しています。

本記事では、竹中氏の見解を通じて、現在の日本経済が抱える根本的な課題と、彼が提案する改革案について深掘りしていきます。

はじめに

竹中平蔵氏が石破政権の2万円給付案を批判

最近、竹中平蔵氏が石破政権の2万円給付案について強く批判している話題を耳にしました。

竹中氏は、この政策の目的が不明確だと指摘し、物価高を抑える本質的な問題には触れられていないと言っています。

全員に一律に給付されることで、最も困っている低所得者層への支援が不足しているというのが、竹中氏の意見です。このような政策が果たして本当に効果を発揮するのか、疑問が残りますね。

日本経済の低迷とその背景に迫る

日本経済が長年成長しない背景には、過去の政策の失敗があると言われています。

特に、小泉政権時代に進められた構造改革が影響しているとのこと。

竹中氏は、労働市場への影響を指摘し、非正規雇用の増加や所得格差の拡大が経済成長を鈍化させた一因だと考えています。

政府の政策が短期的な解決策に頼りがちで、根本的な問題に取り組んでいないことが、日本経済の停滞を引き起こしたとされています。竹中氏は、こうした問題を解決するために本格的な改革が必要だと強調しています。

1.竹中平蔵氏の経済学と石破政権の政策批判

「2万円給付案」の目的の不明確さ

竹中平蔵氏は、石破政権が発表した2万円給付案について、目的が不明確であると批判しています。

政策を実施するには、その目的を明確にすることが重要だと竹中氏は言います。

例えば、景気を刺激したいのか、物価を抑制したいのか、低所得者層を支援したいのか。

その目的に応じて、取るべき手段は異なります。しかし、今回の給付案は、その目的が不明瞭で、支援方法も中途半端だと竹中氏は指摘しています。果たして、この政策が本当に効果を発揮するのか疑問が残ります。

減税政策の無意味さとその影響

竹中氏はまた、減税政策があまり効果的でないことについても言及しています。

特に低所得者層に対する減税が意味をなさない理由は、低所得者がそもそも税金をあまり支払っていないからです。減税しても、その恩恵を感じることは少ないというわけです。

竹中氏は、むしろ社会保険料の負担が重くなっていることに焦点を当て、社会保険料の軽減が重要だと訴えています。

社会保険料の負担増が実質的な生活の負担となり、これこそが支援対象にすべきだと竹中氏は主張しています。

社会保険料の負担増とその問題点

竹中氏は、社会保険料の負担が過去20年間で急増していることに警鐘を鳴らしています。

この増加が低所得者層にとって非常に大きな痛手となり、生活を圧迫していると言います。

社会保険料は一度引き上げられると元に戻すことが難しく、その結果、低所得者層の生活がさらに厳しくなっています。

竹中氏は、この問題に取り組まない限り、日本の社会保障制度が今後ますます負担を増やし、経済全体が停滞してしまう可能性があると警告しています。

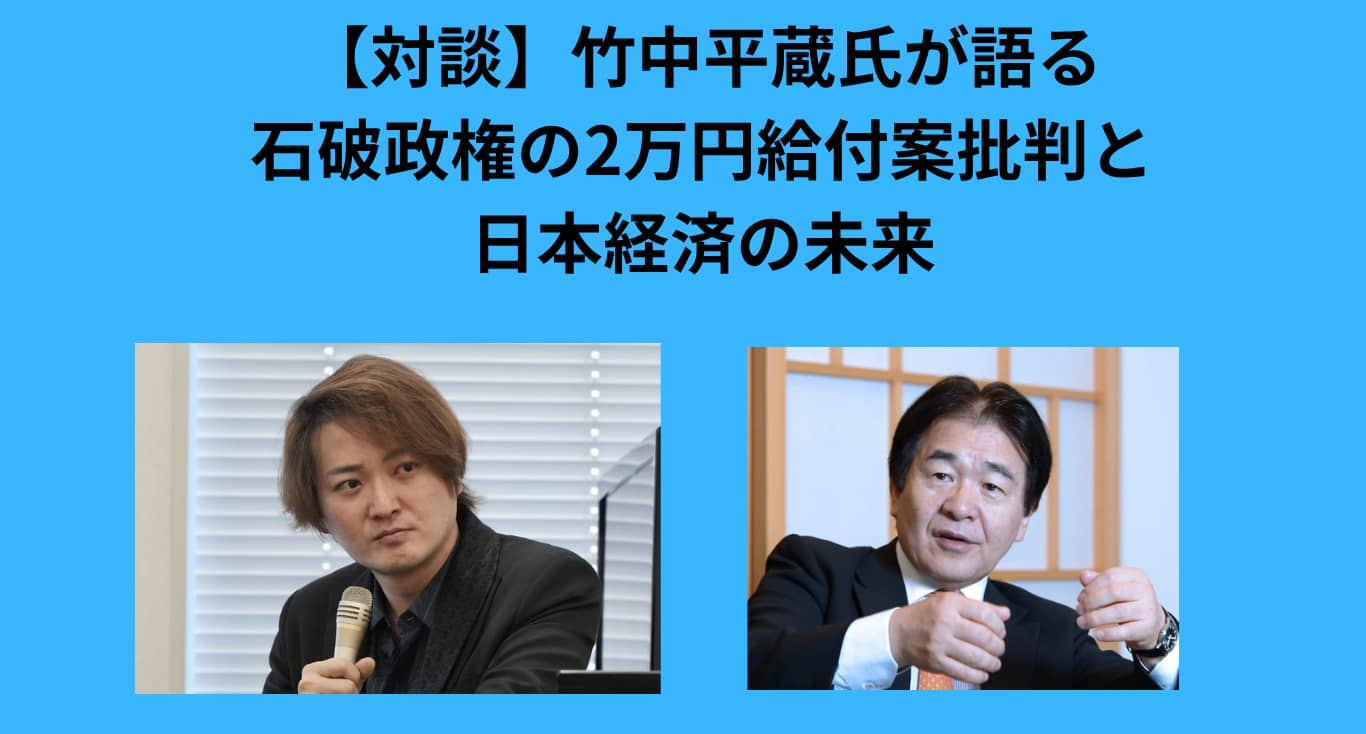

2.竹中氏と林尚弘氏の対談から見える日本の未来

林尚弘氏の逆転人生とその経営哲学

次に、林尚弘氏の経営哲学について触れます。

林氏は、大学受験に失敗した後、塾業界で大きな成功を収めた人物です。

最初は年商1億円にしか達しなかったが、フランチャイズ化を進めて急成長し、最終的に年商100億円を超えるまでに至りました。

彼の成功の裏には、効率的で拡張性の高いビジネスモデルを作り上げるという独自の経営哲学があります。

規模の拡大に重点を置き、教育の質やブランドの信頼性を大切にしてきたというのが、彼の経営スタイルの特徴です。

竹中氏もその点に共感し、現代の日本経済においては、目先の利益にとらわれず、長期的な視野を持った戦略が必要だと語っています。

日本の政策の根本的な問題

竹中氏と林氏の対談では、現在の日本の政策に対する深刻な疑問が呈されました。

特に、経済成長を阻む要因として「政策の矛盾」が指摘されました。

竹中氏は、政府が景気刺激を目指すあまり、短期的な措置に頼りがちだと批判しています。

給付金や減税政策は一時的な効果をもたらすだけで、根本的な問題には手をつけていないと彼は言います。

実際に、これらの政策は物価上昇や賃金の停滞といった深刻な問題を解決するどころか、経済の構造的な問題をさらに悪化させる結果を招いています。

竹中氏は、政治家が経済の根本的な課題を無視し、短期的な「成果」を追い求める姿勢が、今後の経済回復を妨げる要因になると考えています。

「給付付き税額控除」導入の必要性

竹中氏は、「給付付き税額控除」の導入を強く提案しています。

この制度は、低所得者層への直接的な支援を提供しつつ、税制全体の公平性を保つことができるというものです。

具体的には、所得税の累進課税の仕組みをさらに滑らかにし、低所得者には実質的な逆進税を回避できるようにすることを目指しています。

この方法により、税金を支払っていない低所得者にお金を直接給付することが可能となり、社会的な格差を解消する手段となります。

竹中氏は、この税制改革が最も困窮している人々に必要な支援を効率的に届ける方法だと強調しています。

3.竹中平蔵氏の経済政策とその影響

小泉政権の経済改革とその後の影響

竹中平蔵氏が主導した小泉政権での構造改革は、日本経済に大きな影響を与えました。

特に、規制緩和や民営化が進められ、日本の経済システムを大きく変えました。

しかし、竹中氏が言うように、この改革は長期的な成長を見越したものではなく、短期的な成果を重視していたため、経済の構造的な問題を解決することはできませんでした。

特に、非正規雇用の増加や格差の拡大が顕著になり、これが日本経済の停滞を招いたと竹中氏は指摘しています。

彼は、この改革が経済の健全な発展を促すことなく、企業や個人の利益を優先する形で進められたことが問題だと考えています。

労働市場の流動化と非正規雇用の増加

竹中平蔵氏が推進した労働市場の流動化政策は、短期的には労働市場の活性化を促しましたが、長期的には非正規雇用の増加という問題を引き起こしました。

正社員として働ける機会が減少し、非正規労働者が増えることで、所得格差が広がり、生活が不安定な層が増加しました。

竹中氏自身もこの点について反省の意を示しており、労働市場の改革が本当に社会全体にとってプラスになったのかを問い直す必要があると感じているようです。

彼は、労働市場の改善を図るためには、より包括的で安定的な社会保障制度を整備することが不可欠だと主張しています。

財務省と経団連の影響力

竹中平蔵氏はまた、財務省や経団連が日本の政策に大きな影響を与えていることを批判しています。

特に、財務省の強い影響力が、税制や社会保険制度を中心に政策決定を左右していると指摘しています。

竹中氏によると、これらの組織は日本の経済を成長させるための必要な改革を進めることに消極的であり、既得権益を守ることを優先していると批判しています。

経団連の意向が反映されることで、大企業中心の経済政策が強化され、中小企業や一般市民が受ける恩恵が限られている現状が続いていると述べています。

竹中氏は、これらの影響力を排除し、より公正で効率的な政策が必要だと訴えています。

竹中平蔵氏の経済政策に対する批判への向き合い方

竹中平蔵氏は、小泉政権で推進した経済改革に対する批判について一定の反省の意を示しつつも、その基本的な考え方は正当だと主張しています。

特に、規制緩和や民営化を進め、日本経済に大きな変化をもたらした改革について、竹中氏は当時の経済状況を改善するためには必要だった政策だと考えています。

しかし、結果的に非正規雇用の増加や所得格差の拡大といった問題が生じ、これが日本経済の停滞を招いたことについては、竹中氏自身も認める部分があります。

竹中氏は、この改革が経済の健全な発展を促すことなく、短期的な成果を重視したため、構造的な問題に対して十分な対応ができなかったと振り返ることもあります。

特に、労働市場の流動化が進む中で、正規雇用の機会が減少し、非正規労働者が増加したことが、格差を拡大させる一因となった点については反省しています。

とはいえ、竹中氏はこの問題が彼一人の責任ではないとも考えており、政策決定者や企業の影響を指摘しつつ、改革の成果は正当化すべきだと強調しています。

批判を受け入れつつも、自身の経済政策が基本的には正しい方向に進んでいたと主張し、今後の改革に生かすべきだと考えているようです。

まとめ

竹中平蔵氏の経済学とその影響について、石破政権の2万円給付案を中心に議論が交わされました。

竹中氏は、政策が短期的な対策にとどまり、根本的な経済の問題には触れられていないと強調しています。

また、減税政策や社会保険料の負担増といった問題も指摘し、より効果的な改革が求められると主張しました。

竹中氏が提案する「給付付き税額控除」などの税制改革は、低所得者層を直接的に支援する手段として注目され、今後の日本経済の健全な発展に向けた重要な提案であると言えます。

日本の経済政策が抱える矛盾や短期的な成果に依存する傾向を変え、長期的な視野での改革が必要であるという竹中氏のメッセージは、今後の政治と経済の方向性を考える上で重要な指針となるでしょう。

コメント