「生活保護を受けている人の3分の1が外国人って本当?」そんな疑問を持った方は多いのではないでしょうか。SNSでは2024年3月ごろから「外国人の生活保護受給が56万世帯」といった投稿が急増し、「165万世帯中の3分の1が外国人」という衝撃的な数字が広まりました。

でも実際のところ、それって事実なんでしょうか?

この記事では、生活保護の仕組みや本当の統計データをもとに、「3分の1が外国人」という説の真偽を丁寧に解説します。

数字の誤解から広がった情報を、いち市民の目線で分かりやすくお伝えします。

はじめに

SNSで拡散された「生活保護の3分の1が外国人」説とは

2024年3月ごろから、「生活保護を受けている世帯の3分の1は外国人だ」といった投稿がSNS上で目立つようになりました。

「生活保護世帯165万件のうち、外国人が56万件もあるのはおかしい」といった具体的な数字を挙げた投稿がX(旧Twitter)などで拡散され、瞬く間に多くの人に信じられるようになったのです。

こうした投稿の多くは、ウェブ上で公開された記事やグラフを引用しており、視覚的な情報も相まって「これが事実」と受け取られやすくなっていました。

さらに参院選の時期と重なったことで、外国人政策への関心が高まり、「生活保護=外国人が多く使っている」という印象が広く社会に広がってしまったのです。

情報の出どころと事実確認の重要性

しかし、拡散された情報は正確なものではありませんでした。

実際には、厚生労働省が公表している2023年度のデータによると、生活保護を受給している外国人世帯は全体のわずか2.9%に過ぎません。

SNSで話題になった「56万世帯」という数字は、月ごとのデータを12か月分積み上げた「のべ総数」に過ぎず、それを1か月の平均値である全体の165万世帯と比較するのは統計的に誤りなのです。

このような誤解が生まれた背景には、情報の一部だけが切り取られて拡散されたこと、そして引用された記事の一部に注釈がなかったことが挙げられます。

つまり、もともと意図していなかった誤認が、情報の伝達過程で拡大してしまったのです。

今の時代、誰でも情報を発信できる一方で、その情報が事実かどうかを確かめる力、つまり「情報リテラシー」がこれまで以上に求められています。

本記事では、実際に何が起きたのか、どんな数字が誤って伝えられたのかを明らかにしながら、正確な情報の見極め方について考えていきます。

1.生活保護制度の基本と統計の見方

生活保護とは何か:支給の仕組みと基準

生活保護とは、病気や失業、高齢などによって生活に困窮している人が最低限の生活を送れるように支援する制度です。

国が定めた基準に基づき、各自治体が申請を受けて支給を行います。支給内容は生活費のほか、住宅費や医療費、教育費など、生活全般をカバーしています。

たとえば、働ける年齢の人であっても、シングルマザーで子どもを育てながら就職が難しい場合や、家族に頼れず病気療養中の人なども対象となることがあります。

また、制度を利用するには資産や収入の状況も審査されるため、誰でも簡単に受けられるものではなく、厳しい基準をクリアする必要があります。

月平均と年間延べ数の違いとは

今回のSNS投稿では、「外国人の受給世帯が56万」という数字が出回りましたが、これは月ごとの外国人受給世帯数を12か月分積み上げた「延べ数」に過ぎません。

延べ数とは、毎月の件数を合計したもので、1世帯が12か月受給していれば、それだけで12としてカウントされます。

一方、厚生労働省が公表している正式な生活保護統計は「月平均」の値を使っており、2023年度でいうと月平均165万世帯が受給していたとされています。

これと「延べ数」を比較するのは、分母と分子が一致しないため、正しい割合を導き出すことができません。

たとえるなら、「1日に10人来店するお店が1か月営業して300人来た」と言っているのに、「別のお店は毎月10人来店して12か月だから120人来た」と計算して、300人と120人を比較しているようなものです。

こうした統計の基本的な考え方を押さえることが、数字を正しく理解するうえで大切です。

外国人受給世帯数の正しい統計値(2.9%)

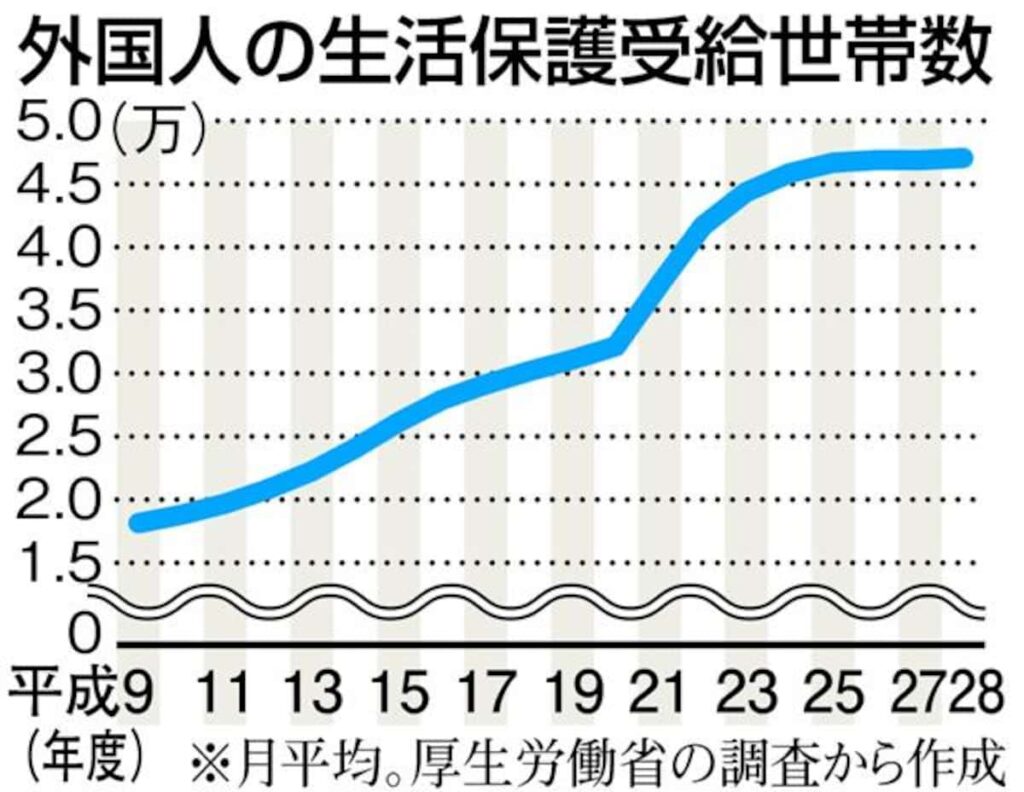

では、外国人の生活保護受給率は実際どれくらいなのでしょうか。厚労省によると、2023年度に生活保護を受けていた世帯のうち、外国籍の人が世帯主であるケースは約4万7317世帯。全体の165万世帯に対して、およそ2.9%にあたります。

この割合は2022年度も同じく2.9%であり、大きな増減は見られませんでした。つまり、「生活保護の3分の1が外国人」というSNSの主張とは大きくかけ離れているのが実情です。

もちろん、この数字が低いからといって問題がないという話ではありません。

生活保護を取り巻く課題は多岐にわたり、日本人・外国人を問わず公平な支援が求められます。

ただし、議論をするうえでは、まず正確な数字を把握することが大前提であり、誤解に基づいた情報では建設的な議論はできません。

2.誤情報が拡散された経緯

2024年3月に出回ったグラフとSNS投稿

事の発端は2024年3月に公開されたある記事とグラフでした。内容は、生活保護申請が5年連続で増加しており、2024年には過去12年で最多となったというものでした。

その中に掲載されていた「外国人の生活保護受給世帯数」に関するグラフが注目を集めます。

このグラフには、「外国人世帯56万件」と明記されていたのですが、実際にはこれは1年分の延べ数であり、「のべ総数」との注釈が添えられていました。

しかし、SNSで引用・拡散された画像には注釈が欠けていたケースも多く、「1カ月あたりの生活保護全体165万世帯のうち56万世帯が外国人」というように、まったく別の前提で解釈されてしまいました。

X(旧Twitter)では「生活保護世帯の3分の1が外国人って異常だ」といった投稿が相次ぎ、何万件もリポストされました。数字の出典が図や記事で明示されていたこともあり、多くの人が事実として受け入れてしまったのです。

延べ数と月平均を混同した誤認の広がり

混乱の根本原因は、「延べ数」と「月平均」という異なる統計の単位が混同されたことです。

先に述べたように、延べ数は毎月の世帯数を合計したもので、同じ世帯が複数回カウントされるのに対し、月平均は実際に支給されている世帯の実数を示します。

つまり、ある外国人世帯が1年間生活保護を受けていたら、延べ数では12回カウントされますが、月平均では1回分として集計されます。

この違いを理解しないまま、単純に「全体:165万世帯」対「外国人:56万世帯」と並べてしまうと、割合が大きく誤って見えてしまいます。

このような数の扱い方のミスは、情報に信ぴょう性を持たせてしまうため非常に厄介です。

意図的な操作でなかったとしても、「56万世帯」という数字が一人歩きしてしまえば、見る側の印象は強く固定されてしまいます。

情報の更新が追いつかず誤解が拡大

その後、誤解に気づいた配信元である「ニッポンドットコム」は、4月に「のべ総数」という注釈を追加して記事を再配信しましたが、すでに拡散された古い記事や画像はSNS上に残り続け、訂正の情報はなかなか広まりませんでした。

SNSでは特に、最初に見た情報が「真実」として記憶されやすく、その後に正しい情報が出ても目に留まらないことがよくあります。

今回も、グラフの元記事が訂正・削除された後も、「生活保護の3分の1は外国人」というフレーズは根強く残り続け、さらに新たな投稿によって再拡散が繰り返されました。

こうした現象は、情報の「アップデートの届きにくさ」というネット社会特有の問題を象徴しています。

誰かが一度投稿した誤情報が、訂正もないまま何度も引用されることで、誤った印象だけが定着してしまうのです。

3.ファクトチェックと報道機関の対応

ニッポンドットコムの再配信と注釈の追加

今回の誤情報が広がる大きなきっかけとなったのは、公益財団法人「ニッポンドットコム」が2024年3月に配信した記事でした。

記事には「外国人の生活保護世帯が56万8000世帯」とするグラフが掲載されていましたが、この数字は「年間のべ総数」であるにもかかわらず、最初の掲載時にはその注釈が目立たず、またSNS上で共有される際には注釈ごと切り取られてしまうケースが多発しました。

その後、ニッポンドットコムには読者から「誤解を招く」との指摘が寄せられ、4月にはグラフに「のべ総数」と明記されたバージョンを再配信。

しかし、問題はその修正よりも前に拡散された情報が既に広く根付いていたことです。SNSの性質上、記事が修正されても古い情報はそのまま流通し続けるため、「3分の1が外国人」という誤認は訂正されないままネット空間に残り続けました。

ニッポンドットコムは2025年7月9日に、当初の記事を削除し、「外国籍世帯の生活保護は全体の約2.9%」とする新たな記事を公開しました。

また、公式サイト上でも「この誤情報が当財団の記事をもとに広まってしまったことを重く受け止めている」とのコメントを掲載し、注意喚起を行いました。

FIJによる真偽判定の基準とは

このような情報の真偽を見極めるために活動しているのが、NPO法人「ファクトチェック・イニシアティブ」(FIJ)です。

FIJは、アメリカに本拠を置く国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の原則に基づき、「非党派性」や「公正性」を大前提に情報の検証を行っています。

FIJでは、チェック対象となった発言や投稿に対し、「真実」「誤り」「ミスリード」などの判定を下すとともに、その根拠となる公的データや専門家の見解を明示します。今回のケースでも、FIJは「3分の1が外国人」という主張に対し、出典とされたデータの使い方が誤っていることを指摘し、「ミスリードにあたる」と判定しました。

こうした第三者による冷静で透明性のある検証は、感情的な議論に傾きやすい社会的テーマにおいて特に重要です。

誤情報にどう向き合うか:読者としてのリテラシー

情報の洪水の中で生きる今、読者一人ひとりに求められるのは「疑って確認する力」、つまり情報リテラシーです。

とくにSNSでは、驚きや怒りを誘う内容ほどシェアされやすく、それが拡散の燃料になってしまいます。

今回のように、統計の読み方ひとつで印象が大きく変わる事例では、情報の「前提」や「出典」をよく読むことが必要です。

たとえば、「56万世帯」という数字を見たとき、それが1カ月分なのか、1年分の合計なのかを確かめること

。そして、それが「延べ数」なのか「実数(平均値)」なのかを意識すること。

こうした視点があれば、「3分の1」という大げさな割合に対しても冷静に受け止めることができます。

また、ニュースサイトや行政の公式発表など、信頼できる複数の情報源にあたる習慣を持つことも大切です。「誰が、いつ、どんな立場で発信した情報か」を意識するだけでも、情報の精度を見抜く手助けになります。

誤情報に出会ったとき、それを鵜呑みにせず、「これは本当だろうか?」と一歩立ち止まること。

これは、いまの社会を生きる私たちにとって、もっとも身近で大切な力のひとつだといえるでしょう。

まとめ

「生活保護世帯の3分の1は外国人」という情報は、統計の読み違いや不完全なデータの引用によって誤解されたものであり、実際には全体の約2.9%に過ぎませんでした。

それにもかかわらず、SNS上ではインパクトのある数字やグラフがひとり歩きし、正しい情報よりも感情に訴える誤情報が広がってしまいました。

このような問題が起こる背景には、数字の比較方法や注釈の見落としといった「情報の扱い方」に対するリテラシーの不足があります。

とくにSNSでは、早さや拡散力が優先されがちで、一次情報の確認や出典の信頼性の検証が後回しになりがちです。

報道機関の対応やファクトチェック団体の指摘は重要な役割を果たしていますが、それだけでは不十分です。私たち一人ひとりが「その情報は本当に正しいのか?」と立ち止まって考え、出典を確認する習慣を持つことが、誤情報に流されないための第一歩となります。

情報社会においては、「知ること」よりも「確かめること」がより大切になってきています。統計や記事を見る際は、数字の使い方や文脈に目を向け、冷静に情報と向き合う姿勢を忘れずにいたいものです。

コメント