鹿児島県の悪石島で震度5強という強い地震が起き、その後も揺れが続いているという報道を目にして、どうしても気になってしまいました。

被害がなかったのは本当に良かったのですが、実は地震の数が1000回を超えているなんて…正直びっくりしました。しかも、地殻の動きや火山との関係もあるとか。こうした情報って、専門的すぎると分かりづらいんですよね。

そこで今回は、私なりに分かりやすく、そして「私たち一般人に何ができるのか」という視点でまとめてみました。いざという時に慌てないためにも、ぜひ一緒に考えてみませんか?

はじめに

鹿児島・悪石島で震度5強の地震、被害状況は?

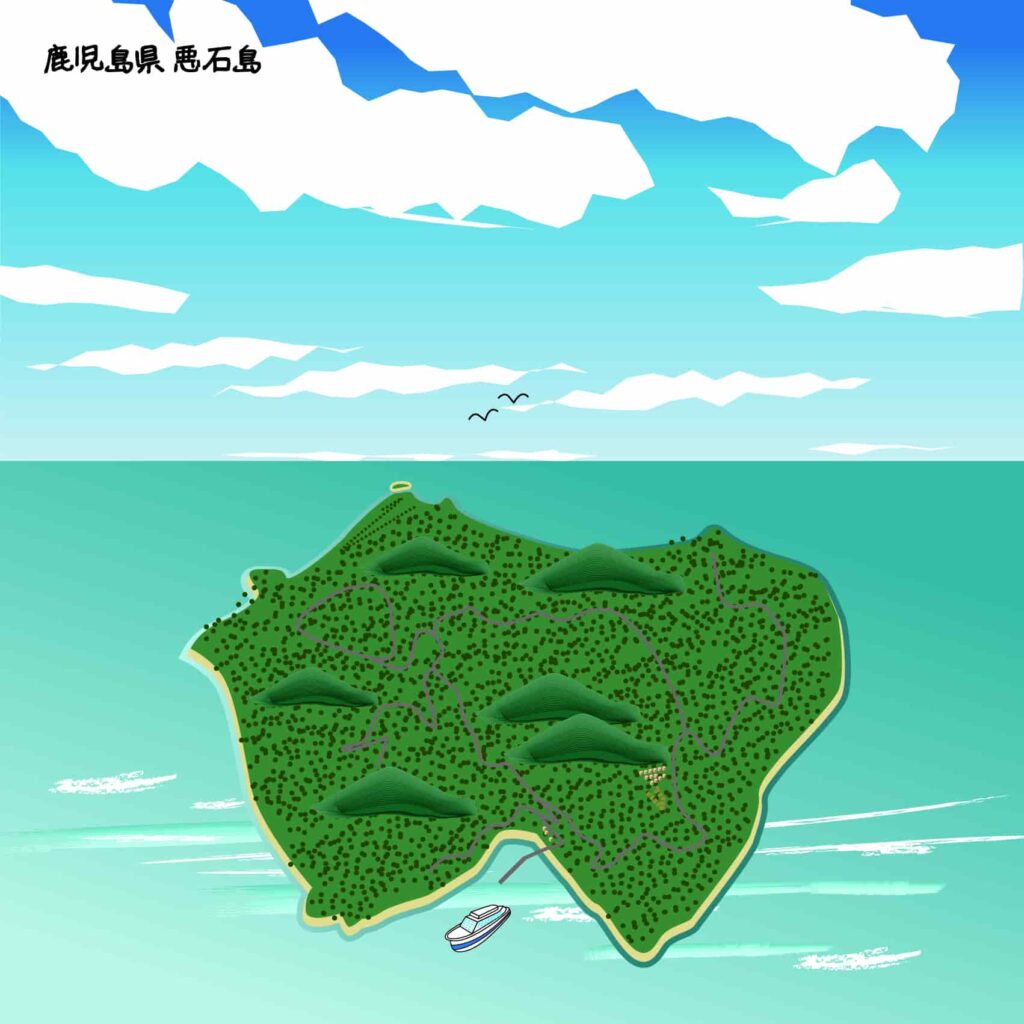

2025年7月5日午前6時29分、鹿児島県十島村の悪石島で震度5強の地震が発生しました。

気象庁によれば、震源はトカラ列島近海で、深さは約20キロ。マグニチュードは5.3と推定されています。十島村では幸いにもけが人や建物の被害は確認されていませんが、この地震は近隣の奄美市、喜界町、龍郷町など広範囲に揺れをもたらしました。

この地域では6月下旬から小規模な揺れが頻発しており、7月5日朝の強い地震を含め、震度1以上の地震が1000回を超える事態となっています。

特に震度4以上の揺れが短期間に何度も起こっていることから、現地では警戒が続いています。

活発な地震活動が続くトカラ列島、その背景とは

トカラ列島は、火山活動が活発な地域のひとつで、地震と火山の関係性が専門家の間でも注目されています。

今回の悪石島での強い揺れに先立ち、宝島観測点ではわずか数日間で最大4センチにもおよぶ地殻変動が観測されていました。これは通常では非常にまれな現象です。

さらに、政府の地震調査委員会は、過去のデータから「この地域では最大規模の地震のあと、似た規模の揺れが繰り返し起こる傾向がある」としています。

つまり、今回の地震が終わりではなく、今後も同様の規模の地震が続く可能性があるということです。住民の不安も強まるなか、長期的な警戒と冷静な情報収集が求められます。

1.悪石島で発生した震度5強の地震の概要

地震の発生時刻と震源地の位置

今回の地震は、7月5日午前6時29分に発生しました。震源地はトカラ列島近海で、鹿児島県十島村の悪石島が震度5強の強い揺れに見舞われました。

地震の深さは約20キロとされており、比較的浅い地震だったことから、震源に近い地域では強い揺れを感じたとみられます。発生のタイミングが朝早くだったこともあり、島内では揺れに驚いて目を覚ました住民が多かったといいます。

地震の規模・深さと各地の震度分布

気象庁の発表によると、今回の地震の規模はマグニチュード5.3。震度5強を記録した悪石島を中心に、周辺地域にも広く揺れが伝わりました。

奄美市では震度3、瀬戸内町や喜界町では震度2、さらに離れた龍郷町、大和村、宇検村では震度1を観測しています。震源の位置や深さの影響により、広範囲に揺れが届いたことが分かります。

特にトカラ列島周辺は、地震が発生しやすい構造を持つ場所であり、震度1〜4の揺れが短時間で何度も起こっています。

7月5日の午前10時までだけでも、震度4が2回、震度3が5回、震度2が20回、震度1が35回と、極めて活発な地震活動が続いています。

十島村を中心とした被害・影響の報告

幸いにも、今回の震度5強の地震では、十島村を含め周辺地域でのけが人や建物被害は報告されていません。

しかし、揺れの強さから一時的に停電や通信障害などが発生した可能性もあり、島内の住民には精神的な緊張が続いている状況です。

また、地震の頻発によって、避難経路や備蓄品の確認など、地域全体での防災意識が一層高まっていると考えられます。

今後の余震への備えとして、現地では行政と住民の連携による情報共有と迅速な対応が求められます。

2.継続する群発地震と地震調査委の見解

6月以降の累計地震回数と特徴

トカラ列島周辺では、6月21日から地震活動が顕著に活発化しています。気象庁の観測によると、7月5日午前10時時点までに、震度1以上の地震が累計で1324回にも達しました。

これは、わずか2週間余りで発生した地震の回数としては極めて異例です。

具体的には、震度4の揺れが2回、震度3が5回、震度2が20回、そして震度1が35回観測されており、体感できる揺れが断続的に続いていることが分かります。

このような“群発地震”と呼ばれる現象は、特定の震源域で短期間に連続して地震が起こる現象で、住民の生活にも大きな影響を与えています。

夜間も含めて突然の揺れが繰り返されるため、睡眠不足や不安感を訴える声も少なくありません。

政府地震調査委の臨時会合の内容

こうした状況を受け、政府の地震調査委員会は7月4日に臨時会合を開催しました。委員会では、現在のトカラ列島周辺の地震活動について「活発な期間と静かな期間を繰り返す傾向がある」と指摘。

そのため、活動がすぐに収まるとは限らず、継続的な注意が必要であると警鐘を鳴らしました。

特に、今回の震源地である悪石島周辺は、火山列の延長線上に位置しており、地殻の動きが複雑なエリアです。委員会では「過去のデータから見ても、最大規模の地震のあとに似たような規模の地震が繰り返されることが多い」と説明。

今回の震度5強の地震で終わるとは考えにくく、今後も同等規模の地震が発生する可能性があるとしました。

活動の長期化と再発の可能性について

平田直委員長(東京大学名誉教授)は会見で、「このように数日間で数センチ単位の地殻変動が見られるのは非常にまれであり、注目すべき現象だ」とコメントしています。

とはいえ、現時点で地震活動の終息時期を予測することは難しく、「データが不十分で予測は困難」とも述べています。

この発言からも分かる通り、トカラ列島周辺では今後も群発地震が断続的に発生する可能性があります。

過去にもこの地域では、地震活動が数週間から数か月にわたって続いた事例があり、今回も活動の長期化が懸念されています。住民や関係機関にとっては、しばらくの間、常に揺れに備えた生活が求められることになりそうです。

3.地殻変動と火山活動の関係性

宝島観測点で観測された地殻変動

今回の地震活動で注目されたのが、悪石島の南に位置する宝島で観測された地殻の動きです。

地震調査委員会の発表によれば、最大規模だった7月2日のマグニチュード5.6の地震前後で、宝島観測点では東北東方向に約2センチ、地震後には南方向に約4センチの変動が確認されました。

わずか数日間でこれほど大きな地殻の移動が起こるのは、専門家によると「非常に珍しい現象」だとされています。

日常生活では意識されにくいわずかな地盤のズレですが、こうした変化が地震の発生に深く関係している可能性があるため、注意深く観測が続けられています。

火山列との位置関係と過去の傾向

悪石島から宝島にかけては、南北に延びる「火山列」の延長線上に位置しており、地下には活発な火山活動を支えるマグマの動きがあると考えられています。

トカラ列島の島々はすべてこの火山帯の上に並んでおり、過去にも地震や噴火の前後で似たような地殻変動が記録されてきました。

特にこの地域では、地震と火山の活動が連動して現れることがあるため、今回のように大きな揺れと共に地殻が動いていることは、今後の火山活動への影響も視野に入れるべき兆候として受け止められています。

専門家による評価と今後の懸念

東京大学の平田直名誉教授は、「地震活動と地殻変動の間には相関がある可能性はあるが、現在のデータでは断定はできない」とした上で、「地震活動が続く中で、火山活動への影響にも注意が必要」と語っています。

つまり、今のところ火山噴火の兆候があるわけではありませんが、地震が連鎖的に火山活動を引き起こすリスクがゼロではないということです。

過去の例では、1970年代にもトカラ列島での地震活動が長期間に及び、その後火山活動が観測された事例があります。今回も長引く揺れと地殻変動の傾向を慎重に監視し、万が一の事態に備える体制が求められています。

まとめ

鹿児島県十島村の悪石島で発生した震度5強の地震は、地元住民だけでなく全国的にも大きな関心を集めました。被害こそ出ていないものの、6月下旬から続く群発地震の影響で、地域の不安は日増しに強まっています。わずか2週間あまりで1300回を超える地震が観測され、今後も同規模の揺れが起こる可能性があるという見解も示されました。

また、地殻の動きや火山列との位置関係から見ても、単なる一時的な地震ではなく、長期にわたる地殻活動の一環であることが考えられます。

宝島での地殻変動や過去の地震との共通点も踏まえれば、火山活動への影響も無視できません。

こうした現状を踏まえ、住民にとっては「今は何も起きていないから大丈夫」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」という意識での備えが求められます。

正確な情報を冷静に受け止め、防災体制の見直しや家族との避難計画の確認など、日々の生活の中でできる準備を進めることが大切です。

コメント