「中国人が運営する卵子採取場で、タイの女性が騙されて軟禁された」──そんな信じがたいニュースが旧ソ連構成国ジョージアで報じられました.

タイに帰国した30代女性は、「施設には約60人のタイ人女性がいた」と証言し、現地での実態が浮かび上がっています。

一方で、日本でも不妊治療や卵子提供は芸能人の体験公表をきっかけに語りやすくなってきました。NHKドラマ『燕は戻ってこない』では、「自分の体が“生む機械”に…」という苦しみが描かれ、多くの共感を呼んでいます。

本記事では、まず【ジョージアで何が起きたのか?】を詳しく見つつ、海外と日本の現実が重なるところを、一般女性としての視点で掘り下げていきます。

はじめに

最近特に感銘を受けたドラマがあります。

NHKドラマ『燕は戻ってこない』を観て、心がざわざわするような気持ちになりました。自分の体を使って、誰かのために子どもを生む…そんな現実が実際にあるんだと知って、とても他人事には思えなかったんです。

卵子提供ビジネスの陰で何が起きているのか

「卵子提供」と聞くと、なんとなく不妊に悩むカップルを助ける善意の医療、というイメージがあるかもしれません。私も最初はそう思っていました。でも、その裏にはとても深刻な問題があるんです。

今回、ジョージア(旧グルジア)で明らかになったのは、中国人が関与する“卵子採取場”の存在でした。タイの若い女性たちが、「仕事がある」と言われて海外へ連れてこられ、逃げられない状態で卵子を繰り返し採られていた…。説明もされず、契約も交わさず、ただ“使われていた”という証言は、胸が痛くなるほど衝撃的でした。

日本でも注目が集まる不妊治療の現実

日本でも、最近になってようやく不妊治療や代理出産について話しやすくなってきたように感じます。特に芸能人の方たちが、自らの体験を公表してくれることが増えました。

たとえば、東尾理子さんや大島美幸さん、矢沢心さん、キンタロー。さんなどがブログやテレビで治療のことを話していて、「私だけじゃないんだ…」と励まされた人も多いのではないでしょうか。キンタロー。さんが「排卵日が月に1回しかないなんて知らなかった」と語っていたのも印象的で、体のことって、私たち女性自身が意外と知らないんだなって気づかされました。

ジョージアで何が起きたのか?

中国人が「卵子採取場」運営か だまされ軟禁のタイ女性証言―ジョージア https://t.co/lEGGc9hKDU

— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) June 16, 2025

ジョージアという国で、中国人が運営する「卵子採取場」が発覚。そこにいたのは、なんと60人近くのタイ人女性たち。彼女たちは、「お金が稼げる仕事がある」「旅費も出すから安心」と誘われて渡航したものの、現地で待っていたのはまったく別の現実だったのです。

証言によれば、女性たちは携帯電話やパスポートを取り上げられ、部屋に閉じ込められた状態で採卵を繰り返されたといいます。しかも、その数は一人あたり10回以上にも及ぶこともあったとか…。

「痛みがあっても、薬を渡されて終わり。説明もなく、体を“使われている”感じだった」

タイへ帰国した30代女性は、こう語っています。生理が止まった人もいたそうで、体調や将来の妊娠への影響がとても心配です。

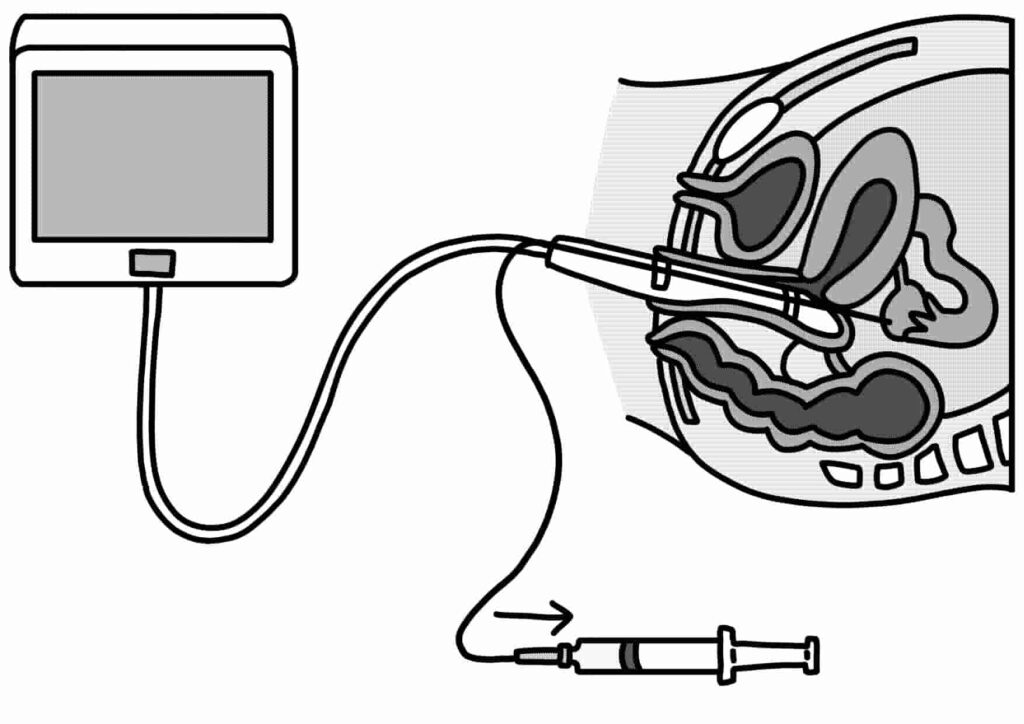

実際、採卵という医療行為は、体に大きな負担をかけるものです。ホルモン注射で排卵を促し、卵巣から卵子を採るという流れですが、重い腹痛や吐き気、血栓などのリスクもあるのだそうです。そんな処置を、ろくに説明もないまま繰り返されるなんて…本当に胸が苦しくなります。

そして、女性たちが収容されていたとされる場所の写真も公開されましたが、それは普通の住宅やマンションの一室。看板もなく、表向きは何の変哲もない建物で、まるで“見えない施設”のようでした。

地元メディアの報道では、現地の捜査機関が捜査を進めているとのことですが、関係者の一部はすでに国外へ逃亡している可能性もあるそうです。事件の全容解明にはまだ時間がかかるようです。

このニュースを見たとき、私は思いました。

「これって、ただの犯罪じゃない。女性の身体が“資源”として扱われている。命が“使い捨て”になってるんだ」と。

そしてふと思い出したのが、NHKドラマ『燕は戻ってこない』のセリフ。「私、生む機械なんだ」――まさにこの言葉の重みと現実が、海の向こうで起きていたのです。

ジョージアでの中国人による施設運営とは

報道によると、ジョージア国内ではいくつかのマンションの一室が「採卵場」として使われていて、そこを中国籍のグループが運営していたそうです。表向きは医療施設や美容クリニックを装っていたという話もあり、地元の警察すらすぐには気づけなかったとか…。

こうした場所では、医師かどうかも分からないような人物が採卵を行っていた可能性があるそうで、安全性なんて二の次だったのかもしれません。タイ人の仲介業者も関わっていて、アジア全体を巻き込んだネットワークだったとも報じられています。

生殖ビジネスが拡大する背景

では、なぜジョージアだったのか。理由のひとつは、代理出産や卵子提供についての法律が比較的ゆるく、国外からの治療目的の渡航が多い国だからなんです。物価も医療費も安く、EU圏外で行きやすい場所ということもあって、「生殖ツーリズム」の拠点のひとつになっているようです。

一方で、中国では不妊治療に対する規制が厳しいため、お金のある人たちが国外で卵子を買おうとするケースが増えているとか…。そういった需要に目をつけた業者が、違法スレスレのビジネスを展開しているのが現状です。

現地での「卵子需要」とその市場構造

卵子を提供する女性たちは、多くが経済的に困っている若い女性。特に東南アジア出身の女性がターゲットになりやすいといいます。SNSやブローカーを通じて「短期で高収入」「全部サポートするから安心」と甘い言葉で誘い出し、現地に連れて行ったらスマホを取り上げて軟禁…という流れは、本当に恐ろしいです。

供給が足りないからといって、女性の身体を“商品”のように扱うのは絶対に許されることではありません。

被害女性たちの証言

タイ女性が語る「だまされて軟禁された日々」

証言に立った女性のひとりは、「働ける仕事がある」と言われ、ジョージアへ連れて行かれたそうです。でも実際は、パスポートもスマホも取り上げられて、自由がまったくなかったと語っています。

見知らぬアパートに連れて行かれて、数日おきに病院へ…。説明もないまま、体を差し出すようにして採卵されるなんて、どれほど怖かったでしょう。思い出すたびに涙が出る、そんな気持ちだったのではないでしょうか。

採卵のリスクと健康被害

実は卵子を採るって、すごく大変でリスクも大きいんです。排卵を促すホルモンを注射して、採卵のための手術をして…その過程でお腹が張ったり、吐き気や激しい腹痛が起こったりすることもあります。

ある女性は、何度も採卵をさせられて腹痛がひどく、立ち上がるのもつらい状態だったそうですが、「がまんしろ」としか言われなかったとか…。そんなの、人としての扱いじゃないですよね。

人権無視の扱いと支援団体の対応

現地の支援団体が通報を受けて、ようやく女性たちは保護されたそうですが、途中で妨害されたり、脅されたりもあったとのこと…。それだけ、この“ビジネス”が大きな利益を生んでいるということなんでしょう。

帰国後も体調が戻らず、仕事もできないままの方もいるそうです。「自分は商品だった」と気づいた瞬間、どれだけ心が壊れたかと思うと、言葉もありません。

日本でも拡がる「不妊治療と卵子提供」の語られる時代

ジョージアでの卵子採取問題を知ったとき、「日本は大丈夫なのかな…?」と自然と考えてしまいました。

私のまわりでも、友人やママ友が「妊活してる」「体外受精を受けたことがある」と打ち明けてくれるようになり、不妊治療という言葉が以前よりも身近になった気がします。

でも、ほんの数年前までは、不妊治療って「こっそりやるもの」「人には言いづらいもの」って雰囲気がありましたよね。私自身も、「病院に通ってる」って誰にも話せなかった時期がありました。

そんな空気を少しずつ変えてくれたのは、芸能人の方たちが自ら不妊治療の体験を公表してくれたからだと思います。

たとえば、東尾理子さんはブログで「TGP(Trying to Get Pregnant=妊娠を目指す)」と呼びかけて、多くの女性に勇気を与えてくれました。大島美幸さんも、長い治療の末に妊娠・出産した体験をオープンに語ってくれて、「泣きながら読んだ」という声がたくさんありました。

最近では、キンタロー。さんが「排卵日が月に一度しかないなんて知らなかった」とテレビで語っていたのが印象に残っています。自分の体のことなのに、実は知らないことがたくさんあるんですよね…。こういう正直な声に、私はすごく共感しました。

また、不妊治療は女性だけの問題じゃないということも、少しずつ広まってきました。男性不妊や、夫婦で取り組む妊活が注目されるようになってきて、「夫婦で支えること」が当たり前になりつつあるのは、すごく前向きな変化だと思います。

とはいえ、まだ課題も多いのが現実です。高額な治療費、終わりの見えない精神的なつらさ、そして「誰にも話せない」孤独感…。そうした中で、海外のように命がビジネスとして扱われるようなことが、日本でもいつ起きるかわからない…そう思うと、とても他人事とは思えません。

不妊治療や卵子提供を「普通に話せること」にするために、もっと社会の理解や制度の整備が必要なんじゃないかなって、心から思います。

ドラマ『燕は戻ってこない』が描いた“生む機械”の葛藤

🏆【#第51回放送文化基金賞 受賞作品】🏆

— 放送文化基金 (@hosobunkakikin) June 11, 2025

📺ドラマ部門 奨励賞

ドラマ10 燕は戻ってこない

NHKエンタープライズ、NHK

🎊💐🎉おめでとうございます!🎊💐🎉

📝選考理由や💬受賞の言葉🎦ダイジェスト映像はこちらから👇

🔗https://t.co/wOLMlCY30H#放送文化基金賞 #燕は戻ってこない #石橋静河… pic.twitter.com/hFde7toD8U

NHKドラマ『燕は戻ってこない』は、本当に多くのことを考えさせてくれました。

主人公のリキは、経済的に苦しい状況の中で代理出産を選ぶことになります。彼女にとってそれは、「お金のため」だけじゃなく、「生きるために選ばされた」ような選択でした。

このドラマの中で、リキがつぶやいたセリフ——

「私、生む機械なんだ」

この言葉が、ずっと心に残っています。

代理出産という制度は、確かに誰かの夢を叶える手段かもしれません。でも、そこにいる「女性の身体」や「心の痛み」が見えなくなってしまったら、それはただの“仕組み”に過ぎません。

リキは、体が変化していく中で不安や孤独、そして愛情にも似た感情に揺れ動きます。「生んで終わり」と言われても、体の中で育ててきた命には、確かに心がつながってしまうんですよね。

私自身、妊娠・出産を経験してきて思うのは、「お腹にいる子は、自分の一部であり、同時にひとつの命なんだ」ということ。どんな事情があったとしても、それを“ただの契約”として割り切るのは、とても難しいことだと思います。

『燕は戻ってこない』は、そんな繊細な感情を丁寧に描いてくれていて、「代理出産ってどうなんだろう?」と一度も考えたことがなかった人にも、深く突き刺さる内容だったと思います。

SNSでは、「自分も妊活中だから心が苦しくなった」「涙が止まらなかった」という声も多くて、あらためてこのテーマが多くの人にとって“自分ごと”になっていることを感じました。

このドラマはフィクションだけれど、リキのような現実は世界中にあって、ジョージアの事件とも重なって見えてしまいます。そしてそれが、今も続いている現実だということが、何よりも恐ろしいのです。

芸能人が語り始めたリアルな治療体験

ここ数年、不妊治療について公に語る芸能人が増えてきましたよね。

昔は、「子どもがいない」っていうだけで、なぜか“家庭の問題”のように見られていた時代もありました。でも今は、自分たちの体験を発信してくれる方々のおかげで、少しずつ空気が変わってきたように感じます。

東尾理子さんは、ブログで「TGP(Trying to Get Pregnant=妊娠を目指す)」という言葉を使って、明るく前向きに治療に取り組む姿を見せてくれました。あの言葉に励まされたという声、私のまわりでも本当に多かったんです。

大島美幸さんは、治療のつらさと、そこから生まれた命の重みを真っすぐに伝えてくれました。「妊娠できるか分からなくて怖かったけど、希望を持ち続けた」という言葉には、涙が出ました。

また、キンタロー。さんもとても正直に話してくれていて、「排卵日が月に一度しかないって知らなかった」という発言は、私自身もドキッとしました。自分の身体のこと、実はよく知らなかったんだなって…。

それから、男性不妊の話も少しずつ表に出るようになってきましたよね。フォーリンラブのハジメさんが男性側の治療について語っていたのもすごく大きな一歩だと思います。

こうした芸能人の言葉って、有名だからこそ伝わるし、支えになる。

「言ってもいいんだ」「悩んでるのは自分だけじゃないんだ」って思わせてくれるんですよね。

でも、その一方で、彼らのように話せる人ばかりではないとも感じます。

お金のこと、年齢のこと、パートナーとの関係のこと…。不妊治療は、外からは見えない壁がたくさんあるんです。

だからこそ、こうして経験を話してくれる存在がいるというのは、社会全体にとっても大きな意味があるんだと思います。そして、私たちもその声を受け止め、語りやすい世の中をつくっていく一人になれたらいいな…そう思っています。

国際社会と法の目

ジョージアの法制度とグレーゾーン

ジョージアは、外国人への生殖医療が認められている数少ない国のひとつ。だからこそ、こうした事件が起きやすい土壌があるとも言われています。

ただ、制度がゆるいぶん、「誰が卵子を提供しているのか」「どんな環境で行われているのか」がチェックされないまま進んでしまう…。そうなると、違法な取り引きがあっても、気づかれずに見過ごされてしまう危険があります。

中国・タイ・ジョージアをまたぐ問題構造

タイで勧誘、中国で需要、ジョージアで実行…。こうした流れを見ると、完全に国をまたいだネットワークですよね。お金と情報を武器にして、女性の貧困や無知につけ込んでいる、そう感じてなりません。

これって、実は日本でも起こり得ることなんです。若い女性がSNSで「高収入バイト」に誘われて…なんて話、他人事じゃないですよね。

規制強化と国際的な人身取引対策の必要性

今は、国連やNPOがこうした生殖ビジネスの危険性を訴えてくれています。でも、現実に法制度が追いついている国はまだ少ないのが実情です。

日本でも、不妊治療の制度は少しずつ整ってきたものの、代理出産や卵子提供のルールはまだまだあいまい。これからは、女性たちが安心して選択できるような環境を、社会全体で整えていくことが大事だと思います。

国際事件と日本の現実──私たちにできること

ジョージアで発覚した「卵子採取場」の問題。遠い国のことのように思えるかもしれませんが、実は日本も無関係ではありません。不妊治療をめぐるさまざまな選択肢──卵子提供、代理出産、そして海外渡航──それらが現実的な選択肢となりつつある今だからこそ、私たちは見て見ぬふりをしてはいけないのではないでしょうか。

日本では、卵子提供や代理出産に関する法律がまだ整備されていない部分も多く、国内での治療が難しいと感じた夫婦が、海外に活路を見出すことも増えてきています。けれども、その先にあるのが「搾取」と「人権侵害」だったとしたら…。

もちろん、生殖医療そのものを否定するつもりはありません。子どもを望む気持ち、それを叶えようとする努力──それはとても尊く、誰にも否定されるべきではないと思います。ただ、その裏で犠牲になる誰かがいるのだとしたら、それは「誰かの幸せ」が「誰かの痛み」の上に成り立ってしまう、ゆがんだ構図になってしまいます。

私たち一人ひとりができることは、小さいかもしれません。でも、こうした事実に目を向け、「知ること」「考えること」「声をあげること」は、必ず力になります。SNSで共有したり、家族や友人と話してみたり、ほんの少しの行動が、社会を変える第一歩になるかもしれません。

不妊治療の現場が、誰にとっても「安心して頼れる場」であるために。

そして、女性の身体や人生が、利用されるものではなく、尊重されるものであるために。

遠くのニュースを、自分の問題として受け止めること。

それこそが、私たちにできる「小さくて大きな一歩」なのだと感じています。

まとめ

今回の「卵子採取場」の話は、決して“遠い国の出来事”ではありません。ドラマ『燕は戻ってこない』のように、誰かが苦しんで、誰かのために体を差し出している現実が、今この瞬間も世界のどこかで起きているのです。

芸能人の方たちが勇気を出して語ってくれた不妊治療の話も、その痛みや悩みをもっと理解してほしいという思いがこもっています。私たちも、「知ること」「話すこと」「支えること」から少しずつ始めていけたら…そう願わずにはいられません。

この問題を、誰かだけのことにしないで。私たちひとりひとりが、声をあげられる社会であってほしいと思います。

コメント