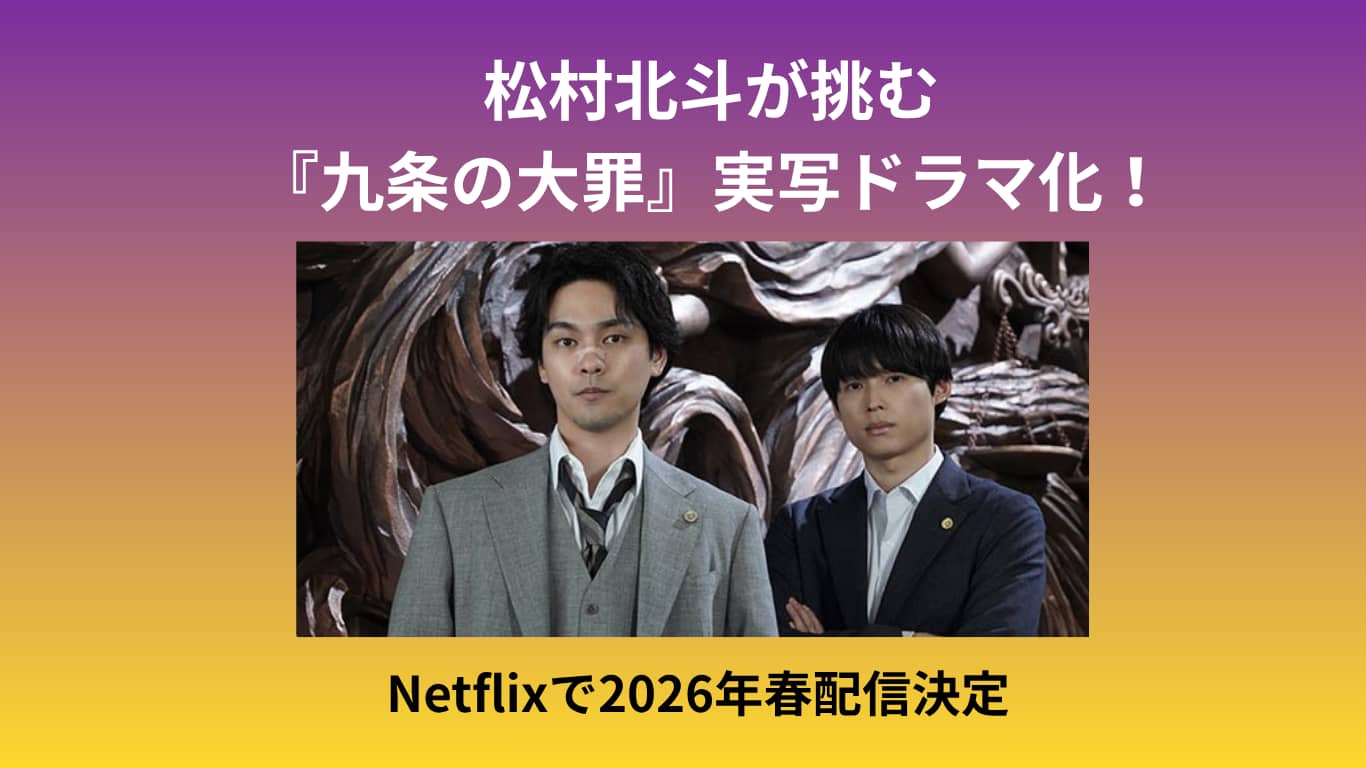

2026年春、Netflixで『九条の大罪』がいよいよ実写ドラマ化します!

松村北斗さんが若手弁護士・烏丸真司を演じ、柳楽優弥さんら心強いキャストが集まりました。

この記事では、配信時期や主要キャスト、物語の見どころを、初めての方にもわかりやすくまとめます。

どこに注目して見ると楽しめるのかも具体例つきでご紹介しますね。

はじめに

『九条の大罪』実写ドラマ化の話題性と注目点

2026年春にNetflixで配信予定の『九条の大罪』は、「社会の光と影」を描く物語がどんな映像表現になるのかが大きな見どころです。

配信プラットフォームがNetflixのため、スマホでもテレビでも同じ作品体験がしやすく、配信初日に一気見する人も増えるはずです。

たとえば、予告編が出たら「法廷シーンは重厚なのか」「街中の緊張感はどう撮っているのか」といった“映像の温度感”がチェックポイントになります。

また、原作を未読の人でも入りやすいように、物語のテーマ(正義・欲望・人間関係)を早い段階で掴めるかが鍵です。

配信前には「原作のどの章まで描くのか」「主要人物の関係がどこまで進むのか」など、視聴前に知っておくと楽しめる情報をまとめておくと便利。

具体例として、原作の第1巻だけを読んで“導入の空気”をつかむ、キャラクター相関を簡単なメモにしておく、SNSでハッシュタグをフォローして最新情報を追う、などの準備が有効です。

松村北斗が演じる烏丸真司というキャラクターの魅力

松村北斗さんが演じる烏丸真司は、一見クールで隙のない若手弁護士ですが、心の奥には葛藤と熱を抱えています。

たとえば、依頼人の利益を守るために“正しさ”だけでは割り切れない選択を迫られたとき、彼はどんな表情を見せるのか――ここにドラマの緊張が生まれます。

台詞が少ない場面でも、目線や呼吸の間で“揺れ”を表現できる俳優だからこそ、烏丸の内面が立ち上がるはずです。

視聴時の具体的な注目ポイントは三つ。

①“正義観”がぶつかる対話シーンでの温度差(声のトーンや間合い)

②一人きりになったときの素顔(机に指を置く癖、視線の泳ぎ方など細部のしぐさ)

③相棒や上司との関係が変化する瞬間(反発→理解、沈黙→共闘の切り替え)。

これらを追いかけると、烏丸という人物が“ただの優等生”ではないことが自然と伝わってきます。作品全体のテーマと響き合う、芯のあるキャラクターとしての成長曲線に期待が高まります。

1.『九条の大罪』がNetflixで実写化!2026年春に世界配信

TBS×Netflix共同制作による社会派ドラマの概要

予告編が公開されれば一気に話題が広がるはずですが、現時点でも「TBS×Netflixの共同制作」という点だけで期待は高まります。

テレビのドラマ作りで培われた“人物の会話劇”と、配信作品で重視される“1話から一気見したくなるテンポ”が合わさると、社会派テーマでも最後まで見やすい構成になりやすいからです。たとえば、

- 第1話のつかみ:依頼人の事情が短時間で伝わる導入(電話の一本、SNSの一投稿、簡単な聞き取りなど)

- 中盤の山場:法廷だけに寄らず、路地裏や事務所の密室会話など“緊張が高まる場所”を切り替えて飽きさせない演出

- ラストの余韻:勝った・負けたではなく、「本当に正しかったのか?」が残る終わり方。といった作り方は、地上波×配信のハイブリッド作品でよく機能します。

また、Netflixは字幕や吹替が最初から整っていることが多く、海外の視聴者にもテーマが届きやすいのが利点。社会問題を扱う本作にとって、これは“共感の入り口”を広げる大きな武器になります。

配信情報・キャスト・制作陣の紹介

配信は2026年春予定。Netflixでの独占配信なので、スマホ・タブレット・テレビのどれでも同時期に視聴できます。主要キャストは、

柳楽優弥:主人公・九条間人(弁護士)。“依頼人の利益を最優先する”という価値観を体現する存在。

松村北斗:若手弁護士・烏丸真司。クールな外見の内側に、揺れる良心と熱を抱えるキーパーソン。

池田エライザ:事件の裏側に踏み込む立場(例:取材者・当事者・関係者など)として、物語の視点を広げる役回りが期待される。

町田啓太:九条サイドと価値観が衝突する立場(例:検察・司法関係者など)として、緊張感の源になるポジション。

人物が“正義”を名乗りながらも、現実には割り切れない選択へ追い込まれていく——そんなドラマの仕組みが、俳優たちの演技でどう可視化されるかが注目ポイントです。

制作面では、視聴者が迷子にならない情報整理が鍵になります。重いテーマでも、

- 1話ごとに「今回の依頼は何か」を最初に明示

- 重要人物はテロップや短い再現で“顔と関係”を即理解

- 法律の説明は専門用語を避け、具体例(「たとえばこんな状況では…」)で噛み砕く

といった工夫があると、原作未読の視聴者でも置いていかれません。

視聴開始直後から“誰の何がかかっているのか”がはっきり伝わるほど、次のエピソードへ進む手が止まらなくなります。

2.原作『九条の大罪』とは?法とモラルの狭間を描く社会派漫画

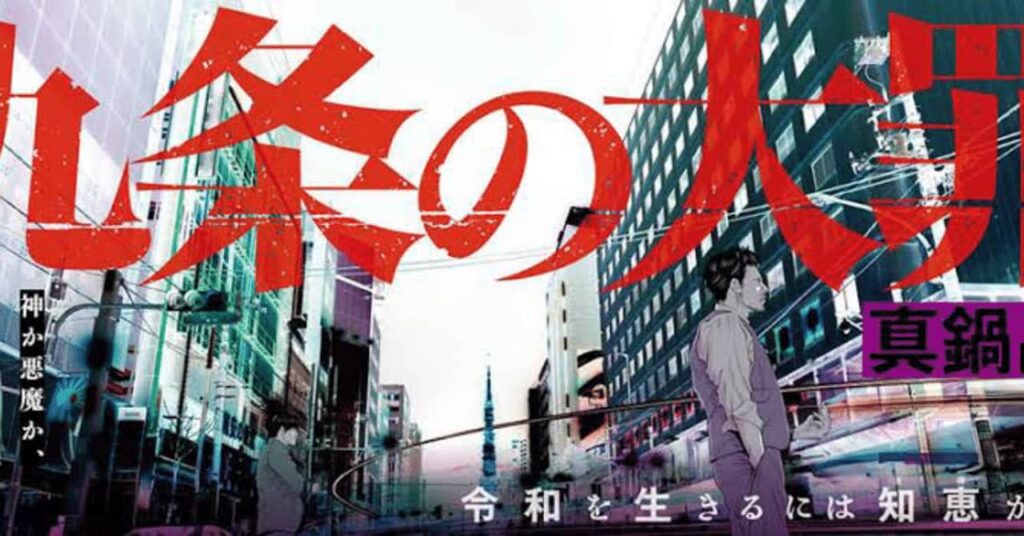

真鍋昌平による原作の背景と連載情報

原作は『闇金ウシジマくん』で知られる真鍋昌平さんの社会派漫画です。

舞台は、弁護士事務所や依頼人の生活圏など、私たちのすぐ隣にある“現実”。派手な必殺技や超常現象は出てきません。

その代わりに、仕事・家庭・お金・人間関係といった身近な問題が、少しずつ道を外れていく過程が丁寧に描かれます。

たとえば――

- 会社での小さな不正を見逃したことが、のちに大きなトラブルへ発展していく。

- 家族のために嘘を重ねた結果、引き返せない地点まで来てしまう。

- SNSでの一言が、思わぬ“証拠”として自分に返ってくる。

こうした「ありえそう」な出来事が、毎話のフックになっています。

法律用語は必要最低限に抑えられ、読者は“自分ならどうするか”を考えながらページをめくることになります。連載形式もうまく働いており、短いエピソードでも起承転結がはっきりしているため、途中から読んでも置いていかれません。

主人公・九条間人の人物像と作品テーマ

主人公の九条間人(くじょう・たいざ)は、「依頼人の利益を最優先する」弁護士です。ヒーローらしい大演説よりも、依頼人の“本音”を引き出す聞き方や、状況を一歩前へ進めるための現実的な提案に長けています。

印象的なのは、九条が“正しいこと”と“役に立つこと”を分けて考える点です。

- たとえば、万引きを繰り返す若者に対し、ただ説教するのではなく、家計や職場の環境まで踏み込んで再発を止める道筋を一緒に探す。

- たとえば、不倫問題でこじれた夫婦には、怒りのぶつけ合いではなく「記録に残る合意」をどう作るかという現実的な出口を用意する。

この“現実主義”が、作品の大きなテーマである「法とモラルのズレ」を浮かび上がらせます

。法律に照らせば白黒がつく問題でも、人の心には灰色の領域が広がっています。九条はその灰色に踏み込み、依頼人が前へ進むための最適解を探ります。

読者は、勝ち負けだけでない結末――「これが今の彼らにとって一番ましな選択かもしれない」という着地に、胸の奥がざわつくはずです。

ドラマ版でも、この“灰色の落としどころ”がどれだけ丁寧に描かれるかが肝。視聴者は、判決の結果だけでなく、人がそこに至るまでの小さな選択の積み重ねに目を向けることになります。

3.松村北斗が演じる“烏丸真司”とは?冷静な青年弁護士の裏の顔

烏丸真司のキャラクター設定と原作での立ち位置

烏丸真司は、九条間人のもとで働く若手弁護士。

表向きは冷静で、書類も段取りも抜け目がありません。けれど、ただの“優等生”で終わらないのが彼の面白さです。

たとえば、依頼人が不利になりそうな事実を知ってしまったとき、烏丸は見なかったふりをするのではなく、「どうすれば被害を広げずに済むか」を淡々と整理します。

必要なら、依頼人にとって耳の痛い指摘もする。嫌われ役を引き受けられる若手――これが烏丸の強さです。

物語上の立ち位置としては、九条の“現実主義”を具体的な行動に落とし込む右腕。

- 九条が大局を読むなら、烏丸は足もとを固める係。現場確認、聞き取り、記録の整備などを丁寧に進め、土台をつくります。

- 交渉の席では、相手の“引けるライン”を早めに見抜き、落としどころを提示。感情に巻き込まれず、冷静に話を戻す役回りが多い。

- それでも心は無機質ではありません。依頼人の弱さや迷いに触れたとき、烏丸自身の良心が揺れます。この揺れが、彼を“ただの有能”から“魅力ある人格”へ押し上げます。

視聴時は、九条との価値観のズレが縮まったり離れたりする距離感に注目。資料を差し出す手が一瞬止まる、視線を落としてから言葉を選ぶ――そんな小さな所作が、烏丸の内部で起きている葛藤を教えてくれます。

松村北斗の演技スタイルと過去作品との共通点

松村北斗さんの強みは、“静かな温度差”を作る演技です。声を張り上げなくても、目線の揺れや呼吸の変化だけで感情が伝わる。過去作でも、怒りや戸惑いを大声ではなく“間”で表現してきました。烏丸役では、その持ち味がより生きます。

具体的には――

- 対話の間:相手の言葉を受けて、3秒ほど黙る→短く肯定→本題へ切り返す。この“ワンクッション”が理性の働きを感じさせます。

- 手元の動き:資料をそっと閉じる、メモに一行だけ書き足す、名刺をまっすぐ差し出す。大げさではない所作が「几帳面さ」と「緊張」を同時に見せます。

- 視線の使い方:真正面から刺すように見つめるのではなく、一度だけ逸らしてから戻す。ためらいと覚悟が同居する、烏丸らしい視線です。

衣装や小道具も効果的です。細めのネクタイ、落ち着いた腕時計、使い込まれたボールペン。こうしたアイテムが“働く弁護士の時間”を感じさせ、カメラの寄りで人柄が立ち上がります。

会議室の蛍光灯の下では影が薄く見えるのに、夜の事務所のデスクライトに照らされると表情の起伏が見えてくる――そんな光の当たり方も、松村さんの繊細な表情と相性が良いはず。

烏丸は、感情を爆発させるよりも小さく燃やし続けるタイプ。松村さんが得意とする“静と動の切り替え”が、法とモラルの狭間で揺れる物語にぴたりとはまります。

視聴者は、大声では語られない心の動き――言葉に出ない「それでも守りたいもの」を、仕草と間から読み取ることになるでしょう。

3.松村北斗が演じる“烏丸真司”とは?冷静な青年弁護士の裏の顔

ファンや視聴者が注目する見どころと期待の声

烏丸は“頭の切れる若手”で片づけられない人物です。視聴者がまず注目したいのは、理性と良心のあいだで揺れる瞬間。

たとえば、依頼人の嘘に気づきながらも、より傷が浅くなる出口を探す場面。ここで松村北斗さんは声を荒げず、目線・息づかい・手元の間で葛藤を見せるはずです。

もう一つの見どころは、九条(柳楽優弥)との距離感。上司に全面的に従うだけではなく、時に問い返す。

会議室での短い沈黙、エレベーター内の一言、夜の事務所でのコーヒー一杯――こうした“何気ない場面”が、二人の関係の温度を映します。

ファンの間では、

- 「証拠を突きつける直前の“1拍のタメ”が見たい」

- 「怒鳴らずに相手を説得するロジックがどれだけ響くか」

- 「勝ってもスッキリしない結末で、烏丸の表情がどう変わるか」

といった声が上がりやすいでしょう。

明快な勧善懲悪ではなく、“最善ではなく最小損失”を選ぶ局面が多いからこそ、小さな表情の変化がドラマの手ごたえになります。

視聴がもっと楽しくなるチェックポイント

初見でも楽しめるよう、以下を意識して見ると烏丸の人物像がクリアになります。

- 発話のトーン:最初は低く一定でも、核心に入ると一段だけ音が上がる。理詰めから“情”へ移る合図です。

- 手元の所作:ファイルの端をそろえる、ペン先をしまう――几帳面さ=余裕のなさを示すサインになり得ます。

- 対人距離:依頼人には斜め向かい、対立相手には正対、九条には横並び。立ち位置の違いが関係性を語ります。

- 夜のシーン:残業の灯りで顔の陰影が深くなる時間帯は、**本音がにじむ“素の烏丸”**に出会える狙い目。

- 一話のラスト:勝敗より“何を選ばなかったか”に注目。烏丸の未練や迷いが次話へのフックになります。

こうしたミクロのサインを拾うと、烏丸は“有能な若手”から一気に人間臭い相棒へと立ち上がります。物語が進むほど、彼の沈黙や視線に込められた意味が読み解けるはずです。

まとめ|『九条の大罪』が描く“正義のグレーゾーン”に迫る

Netflixで2026年春に配信予定の『九条の大罪』は、単なる法廷ドラマではありません。

「正義とは何か」「人はどこまで他人を裁けるのか」という根源的な問いを、静かな緊張感の中で描き出します。

松村北斗さんが演じる烏丸真司は、まさにそのテーマの“鏡”のような存在。冷静な判断と、人間らしい揺らぎ。その両方を持つ彼の姿に、多くの視聴者が自分自身を重ねることでしょう。

また、柳楽優弥さん演じる九条との関係性がどのように変化していくのかも、作品を貫く見どころの一つです。

社会の表と裏、法とモラル、理性と感情──。

そのあいだを漂う人々の物語が、世界190か国へ配信されることは、日本ドラマの新しい挑戦とも言えます。

今後の追加キャスト発表や予告映像にも注目です。

そして2026年春、松村北斗さんが見せる“沈黙の中の演技”が、どんな「正義の形」を私たちに突きつけるのか。

配信開始の日が待ち遠しいですね。

コメント