2025年10月、名作『Shall we ダンス?』『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』などで知られる映画制作会社「アルタミラピクチャーズ」が破産しました。

報道では、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務める予定だった映画の製作中止が“引き金”になったとも言われています。

しかし、その背景には単なる降板劇ではなく、邦画実写市場の低迷、アニメ映画の台頭、そして制作資金の確保が難しくなった映画業界全体の構造的問題がありました。

この記事では、目黒さんの降板報道とアルタミラ破産の関係、そして日本映画界が直面する“静かな危機”について詳しく見ていきます。

1.アルタミラピクチャーズとは?

まず、アルタミラピクチャーズという名前を聞いて懐かしさを覚える方も多いはずです。私自身もその作品を観て育った1人として、今回のニュースには胸が締め付けられました。

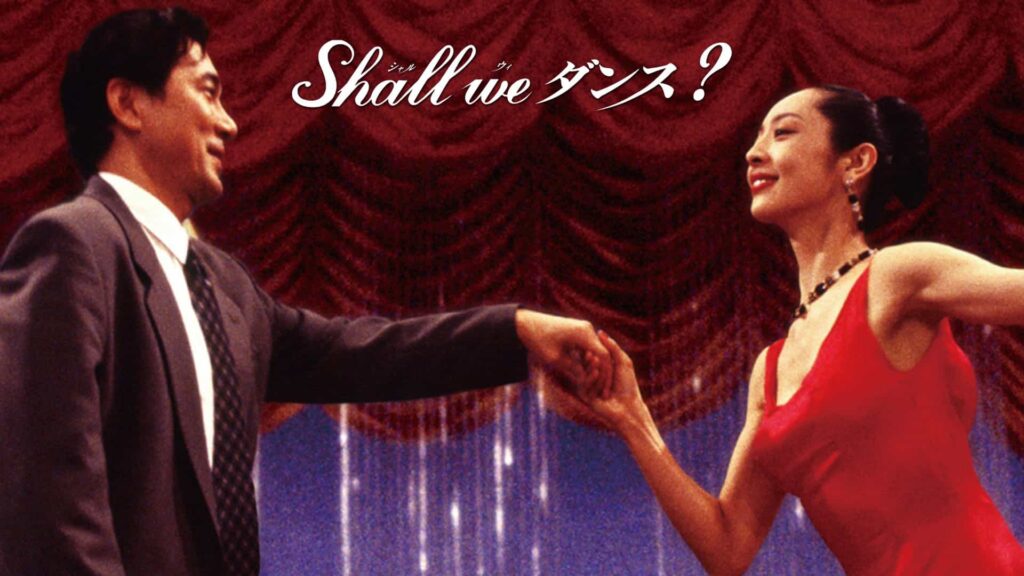

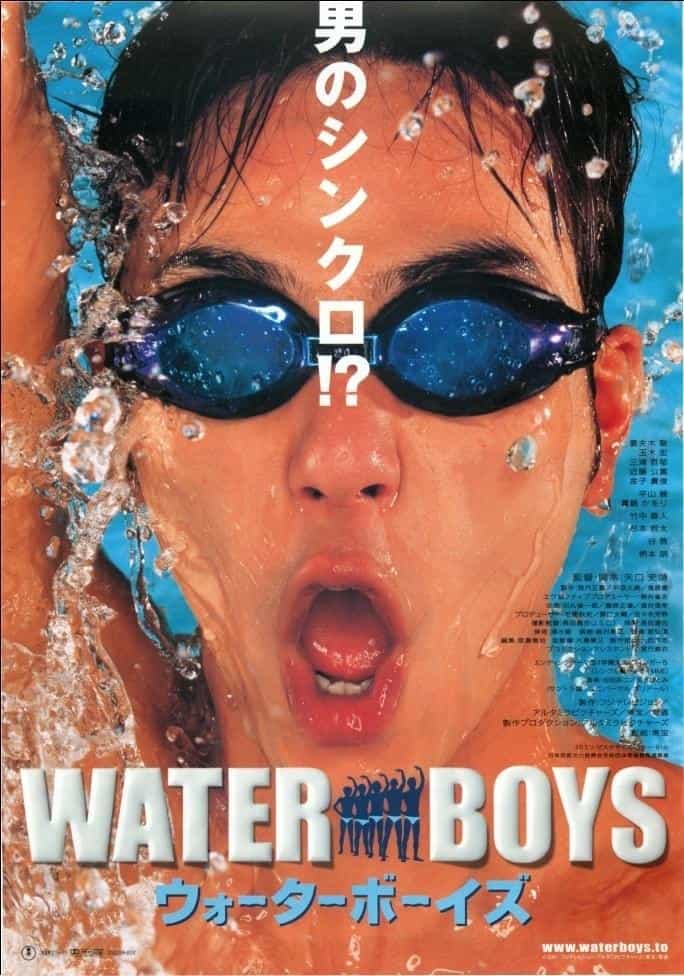

『Shall we ダンス?』『ウォーターボーイズ』など名作を生んだ名門プロダクション

この会社は1990年代〜2000年代にかけて、“人を描く温かさ”を大事にした実写映画を次々に世に送り出しました。派手な映像やCGではなく、等身大の人間模様、「ちょっとした日常の喜び・切なさ」を映画に落とし込む作風が特徴的でした。

例えば、『Shall we ダンス?』は中年サラリーマンが社交ダンスを通じて人生を取り戻す物語で、老若男女に広く支持されました。他にも、『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』など、青春・挑戦・成長を描いた作品には、多くの共感と涙が詰まっていました。

新人俳優の登竜門としての役割と功績

アルタミラは、無名の若手を主役に抜擢することで知られていました。たとえば『ウォーターボーイズ』で妻夫木聡さん、玉木宏さん、金子貴俊さんらが注目を浴び、『スウィングガールズ』では上野樹里さんが大きく飛躍しました。

こうした若手起用の姿勢は、業界全体からも「才能を育てる会社」として敬意を払われていたポイントでした。映画というアートとエンタメの橋渡しを目指しつつ、同時に俳優たちの原点を支え続けてきたのが、アルタミラの“らしさ”だったと思います。

2.経営悪化の背景:邦画実写の苦境と時代の変化

アニメ映画の躍進で実写市場が縮小

ここ数年、映画館のスクリーンではアニメ作品が圧倒的な存在感を放っています。『名探偵コナン』『スパイファミリー』『呪術廻戦』などがヒットを連発し、実写映画が入り込む余地はどんどん狭くなってきました。

実写作品は、初動の動員と話題が命です。アニメのようにキャラクター商品展開や原作ファンを抱えやすいジャンルと比べると、不利な点が多いのは否めません。アルタミラが得意とした“静かな人間ドラマ”は、今の時代、商業的には難しい側面を持ち始めていました。

スポンサー・出資構造の変化がもたらす制作リスク

日本映画は多くの場合「製作委員会方式」で資金を集める仕組みです。複数企業が出資し、リスクを分散するやり方ですね。ただ、この仕組みは利点と同時に弱点を孕んでいます。

ひとつは、利益の分配され方。興行収入が出ても、実際に制作会社側に残る取り分は限られがちです。もう一つは、企画段階での制約。出資者の意向が強く働くと、自由なテーマ選びや挑戦的な構成が通りにくくなるのです。

独立系プロダクションであるアルタミラは、この構造の中で「大手資本のない穴場的存在」でした。成功すれば輝くけれど、一歩外れると倒れてしまうような綱渡り状態に置かれていたとも言えます。

名作を生んだ会社ほど苦戦する「中規模スタジオ」の現実

実は、映画業界では“ちょうどいい規模”が一番苦しいのかもしれません。大手なら大きな宣伝力と資本力で安定できますし、小規模な作品なら低予算で回せます。でも中規模スタジオは、その中間にいて板挟みになります。

アルタミラは、作品クオリティを落としたくないけれど資金的余裕があるわけではない、その狭間で踏ん張ってきた会社でした。ヒット作品が出なければ、赤字を取り戻す余地が少ないのです。

3.目黒蓮の降板報道が象徴するもの

小津安二郎を題材にした映画計画と中国市場の影響

報道によれば、アルタミラは周防正行監督とともに、小津安二郎の青年期を描く企画を準備していました。目黒蓮さんが主演に内定しており、夏の撮影を予定していたとの情報もありました。

ただ、その内容には中国での従軍経験や戦中期の描写が含まれる可能性があり、日中関係に敏感な題材と見なされていたようです。

アジア市場を視野に入れて活動するSnow Man側としては、「リスクを伴う作品を避けたい」という判断が働いた可能性は否めません。

国際的な配慮と事務所判断の背景

目黒さんはアイドルとしても活躍し、アジア展開も視野に入れていたと思われます。だからこそ、配慮すべき役柄や題材が明確に線引きされていた可能性があります。

「作品の題材が原因で主演を降りる」という報道はセンセーショナルですが、こうした国際戦略が背景にあるという見方には根拠もあります。

もちろん、降板の正式な理由が公表されたわけではありません。しかし、俳優・事務所・制作側すべての立場を考えれば、慎重になる選択だったのだろうと思います。

降板は“引き金”ではなく“最後の一押し”だった?

目黒さんの降板が報道された際、「これが破産の決定打だ」という見方も多く出ましたが、私はそう単純には言えないと思います。

むしろ、長年続いてきた赤字の積み重ね、ヒット作に恵まれない時期、スポンサー離れ、資金調達の困難さ……そのすべてが危険信号を鳴らしていた。その上で、主演降板が最後の一押しになった、というのが実情ではないでしょうか。

4.映画制作の現場が抱える構造的課題

スター不在による資金調達の難しさ

映画を作るうえで、主演俳優は“看板”です。特に実写映画では、「誰が出るか」がスポンサーを呼び込む大きな要素になります。スターがいなければ、出資者はリスクを回避したくなります。

代役を立てても、その俳優の訴求力やファン力が不足していれば、プロジェクトへの信頼が揺らぎます。特に、アルタミラのような中規模スタジオでは、主演が変わる=企画自体の価値が揺らぐリスクが非常に大きかったはずです。

「実写映画=リスク」と見なされる投資環境

近年の映画界では、「ヒットが見込めるIP(漫画・アニメ原作・シリーズもの)」以外の実写作品は、投資対象として敬遠されがちです。なぜなら、宣伝費・上映費・人件費などコストがかさむ割に回収の見込みが立ちにくいからです。

実際、配信プラットフォームと劇場公開を組み合わせたハイブリッド型も普及していますが、配信収益だけで黒字化するモデルはまだまだ限定的。実写映画は、商業的な台所事情に常に苦しんでいます。

制作現場の声:「熱意だけでは続けられない」

私は制作サイドの声も心配になります。脚本家・撮影スタッフ・照明・美術……映画は多人数で成り立つ仕事です。熱意や才能だけでは支えきれない“運営力”や“資金基盤”が、今の時代、現場には不可欠になっています。

映画を作ることを“夢”と語るだけでは続かない。会社維持・配給契約・宣伝戦略・興行収益との折り合いなど、エンタメである以上“計算”抜きには成立しない世界です。

5.アルタミラ作品の遺産と今後の邦画への影響

『スウィングガールズ』に見る“青春映画の原点”

『スウィングガールズ』には、無理だと思われた挑戦を仲間と乗り越える力が描かれています。音楽、笑い、葛藤、友情……それらを交えながら観客が自然に感情移入できる構成になっています。こういう“等身大の青春映画”は、今の邦画界では貴重な存在です。

後世に残る俳優たちの原点

アルタミラが積み上げた最大の遺産は、やはり俳優たちのスタート地点になったことです。草刈民代さん、田中麗奈さん、妻夫木聡さん、玉木宏さん、上野樹里さん……彼らの輝きは、アルタミラのスクリーンがあったからこそでした。

破産しても、これらの作品を通じて“映画がある日常”として残っていくことに意味があります。新しい映画人・新しい才能が育つための土壌をどう守るかが、これからの課題です。

まとめ

目黒蓮さんの降板は確かにニュース性のある出来事でしたが、それを“破産の直接原因”と断じるのは無理があります。

むしろ、長年積み重ねられた体質的な弱さ・市場の変化・資金調達の難しさという“静かな亀裂”が、今回の破綻を招いたのだと思います。

アルタミラピクチャーズが築いてきたもの―温かな人間ドラマ、若手俳優への信頼、観客に寄り添う映画作りの姿勢―は、決して消えるものではありません。これからの邦画界を考えるうえで、今回の出来事は大きな教訓になるでしょう。

コメント