2025年、ノーベル文学賞を受賞したのは、ハンガリー出身の作家クラスナホルカイ・ラースローでした。

彼の作品には独特の重力があり、静寂の中に“永遠”を見つめる視線があります。

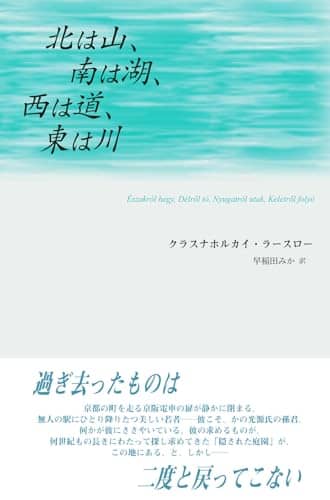

特に京都を舞台にした『北は山、南は湖、西は道、東は川』は、東洋的精神と哲学的思索を融合した名作として注目を集めました。

この記事では、同じく京都を舞台に“心の再生”を描いた村上春樹の世界と対比しながら、二人の作家が見た「京都」を紐解きます。

1.ノーベル文学賞受賞作家 クラスナホルカイ・ラースローとは

クラスナホルカイ・ラースロー(László Krasznahorkai)は、ハンガリーを代表する現代作家です。

受賞理由は「破局的な恐怖のただ中で、芸術の力を再び証明した作品群に対して」。

彼の文学は、長大な一文、詩のような散文、そして時間と存在の哲学的探求で知られます。

日本との関係も深く、滞在経験から生まれた『北は山、南は湖、西は道、東は川』は、京都という都市を通じて“東洋の無限”を描いた重要作です。

2.『北は山、南は湖、西は道、東は川』― 京都が語る“永遠と沈黙”

本作の舞台は京都。登場人物「源氏の孫君」は、隠された庭園を探しながら京都の街を歩きます。

しかし物語の中心は、人間ではなく「風景」そのもの。山、川、寺院、庭園――それらが沈黙のうちに語り、読者を永遠の時間へと導きます。

京都は“思索の場”であり、人間の意識を超えた存在として描かれます。

禅や老荘思想の影響を受けたこの作品では、「見ること」「沈黙すること」こそが真理への道であると示されているのです。

「北は山、南は湖、西は道、東は川」クラスナホルカイ ラースロー (著)

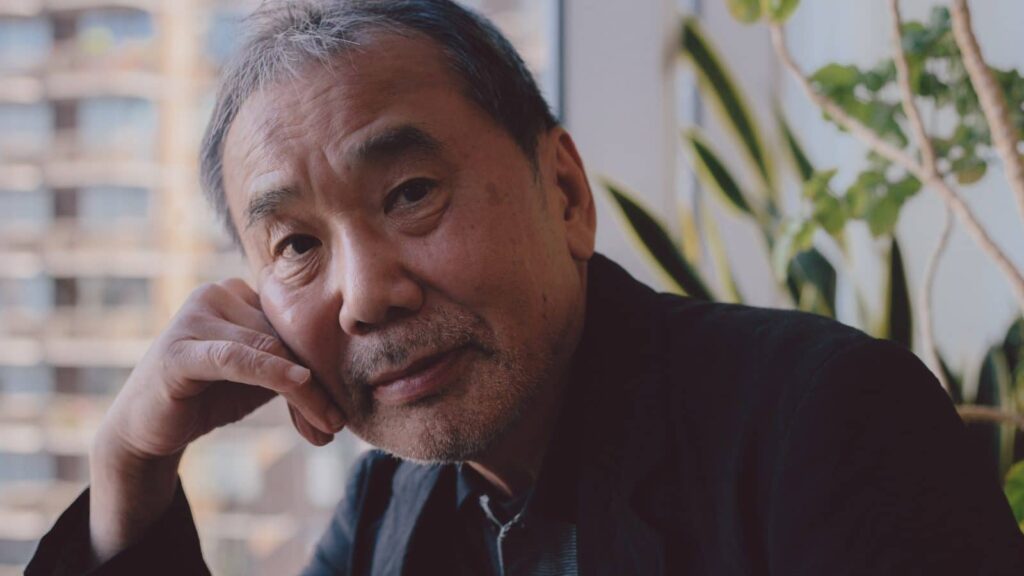

3.村上春樹の京都 ― “記憶と再生”の物語

一方、村上春樹も自身の作品でしばしば京都を描いてきました。

『ノルウェイの森』『騎士団長殺し』『京都を出ていく』など、いずれも京都は“過去と向き合う場所”として機能します。

彼にとっての京都は、青春の記憶や喪失、そして心の再生を象徴する空間。

静かな町並みや古い喫茶店が、登場人物の内面と呼応しながら、現実と幻想の境界を行き来する――。

それは外から見た“観照の京都”ではなく、内側から生きた“記憶の京都”です。

4.クラスナホルカイと村上春樹 ― 京都をめぐる文学的対比

| 観点 | クラスナホルカイ・ラースロー | 村上春樹 |

|---|---|---|

| 立場 | 外国人作家として“外から見た京都” | 日本人作家として“内から感じる京都” |

| 京都の意味 | 永遠と沈黙の象徴。時間が円環する場。 | 記憶と再生の象徴。心の傷を癒す場。 |

| 文体 | 詩的で重層。長文が連なり、沈黙を読む文学。 | 平明でリズミカル。音楽のように流れる文学。 |

| 時間の扱い | 無限・無常。時間は風景の中にある。 | 回想・夢。時間は心の中にある。 |

| 読者への作用 | 観照・思索を促す。哲学的体験。 | 共感・内省を促す。感情的体験。 |

二人に共通するのは、「京都」という空間を通して人間存在を見つめたこと。

しかし、クラスナホルカイが“外から東洋の永遠”を観想したのに対し、村上春樹は“内側から日本人の記憶”を語った点に違いがあります。

ひとりは哲学の京都、もうひとりは感情の京都を描いたのです。

5.なぜクラスナホルカイがノーベル賞に選ばれたのか

ノーベル文学賞は、「人間の存在と芸術の意味を普遍的に問う文学」を重視します。

クラスナホルカイは、京都を通して東洋哲学を世界文学の言葉に翻訳し、芸術の根源を問いました。

その重厚な思想性と形式の革新性が高く評価されたといえます。

一方の村上春樹は、より多くの人に届く“共感の文学”を生み出しましたが、ノーベル賞が求める「人類的・哲学的普遍性」とは異なる方向にあるのかもしれません。

6.まとめ:京都という鏡に映る二人の文学

クラスナホルカイは京都を「沈黙の哲学」として描き、村上春樹は京都を「記憶の物語」として描きました。

どちらも、時間や存在、人間の心を見つめる文学でありながら、前者は世界文学としての“観照”、後者は日本文学としての“体験”を提示しています。

2025年のノーベル文学賞は、単に一人の作家を称えた賞ではなく、

「京都」という場所が持つ普遍的な精神性を、改めて世界に問う出来事でもあったのです。

コメント