2025年8月、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが参加したガザ支援船団「グローバル・スムード」が、イスラエル沖で拿捕されました。

拘束された活動家たちは「暴力と屈辱的な扱いを受けた」と証言し、中には「グレタさんが拷問を受けていた」と語る人も。

一方でイスラエル政府は「完全な虚偽」として強く否定しており、真相をめぐって国際社会が二分しています。

SNSでは「人道支援への弾圧だ」という声と、「政治的パフォーマンスではないか」という意見が交錯。

この記事では、現地の証言、イスラエル側の主張、そして日本国内の反応までを、一般の視点からわかりやすく整理しました。

はじめに

ガザ支援船団の出航と拘束の経緯

2025年8月、スペイン・バルセロナを出航した「グローバル・スムード船団」は、ガザ地区への人道支援物資を届ける目的で航海を開始しました。

医薬品や食料、水などの生活必需品を積んだこの船団には、世界各国から環境活動家や医療従事者、報道関係者など約450人が参加。

その中には、気候変動問題で国際的に知られるスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんの姿もありました。

しかし、船団がイスラエル沖に差しかかったところで事態は急変します。

イスラエル軍が全40隻を拿捕し、乗船者全員を拘束。拘束された約140人は後に国外追放され、トルコへと送還されました。

帰国後、参加者たちは拘束中に受けた虐待や暴力行為を次々に証言し、国際社会に衝撃が広がりました。

特に、トゥーンベリさんが暴行や屈辱的な扱いを受けたという目撃証言が相次ぎ、イスラエル軍の対応をめぐる議論が世界中で沸き起こっています。

国際的関心を集めるグレタ・トゥーンベリさんの動向

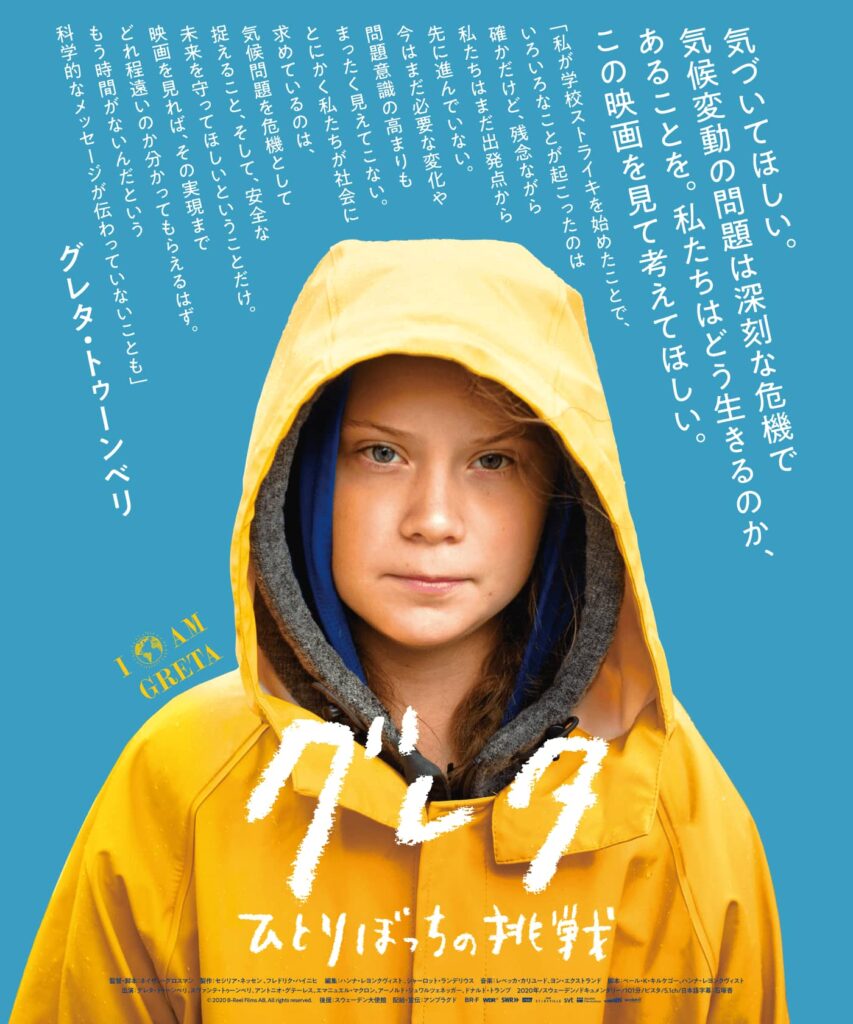

グレタ・トゥーンベリさんは、16歳で「気候のための学校ストライキ」を始めて以来、地球温暖化や環境破壊に対して声を上げ続けてきた活動家です。

若者を中心に広がった「Fridays for Future(未来のための金曜日)」運動の象徴的存在として、国連や各国の首脳会議にも招かれてきました。

そんな彼女が、今回は環境問題の枠を超えて「人道支援」に参加したことで注目が集まりました。

パレスチナ情勢に関しても以前からSNSで発言をしており、「沈黙は暴力と同じだ」として、紛争地での人権侵害に対しても立ち上がる姿勢を見せていました。

しかし、今回の拘束と虐待疑惑をめぐっては、彼女の行動を支持する声と、政治的なパフォーマンスだと批判する声が真っ二つに分かれています。

世界的な関心の的であるグレタさんが、なぜこの危険なミッションに加わったのか。そして、実際に何が起こったのか――その真相を探る動きが、今も続いています。

🌍 グレタ・トゥーンベリとは

- 名前:グレタ・エルンマン・トゥーンベリ(Greta Ernman Thunberg)

- 生年月日:2003年1月3日(22歳・2025年現在)

- 出身地:スウェーデン・ストックホルム

- 職業/肩書:環境活動家(気候変動対策の象徴的存在)

🏫 活動のきっかけ

2018年、当時15歳のグレタさんは、「地球温暖化を止めるための行動を政府に求める」ため、学校を休んで国会前で“気候のための学校ストライキ”を始めました。

この行動がSNSで世界に広まり、世界中の若者が連帯して毎週金曜日にデモを行う「Fridays for Future(未来のための金曜日)」運動が生まれました。

🗣 世界への影響

- 国連気候行動サミットで「How dare you!(よくもそんなことを!)」と各国首脳を叱責したスピーチは世界的に話題となりました。

- その後も、温室効果ガス削減や化石燃料依存の見直しを訴え、TIME誌の「今年の人(Person of the Year)」にも選出されています。

- 彼女の発言や行動は、若者の環境意識を大きく変えるきっかけとなりました。

🕊 最近の動向

ここ数年は、環境問題だけでなく、人道・平和問題にも関心を広げています。

特に2025年には、ガザ地区への人道支援船団に参加し、イスラエル軍による拘束・虐待疑惑の中心人物として報じられました。

彼女は「沈黙は暴力だ」と語り、環境だけでなく人権の分野でも声を上げ続けています。

1.イスラエル軍による拘束と虐待の証言

目撃者たちが語る「突き飛ばし」や「国旗をかぶる強要」

拘束された参加者の中からは、グレタ・トゥーンベリさんに対する暴力的な行為を直接目撃したという証言が相次いでいます。

ロイター通信によると、少なくとも2人の活動家が「グレタさんは兵士に突き飛ばされ、抵抗することも許されなかった」と話しています。また、イスラエル国旗を頭からかぶせられ、「写真を撮られるような状況だった」とも語られました。

この行為は、単なる身体的暴力にとどまらず、精神的屈辱を意図したものだと受け取る人も多く、SNS上でも「象徴的な人への見せしめではないか」という意見が広がりました。

さらに、イタリア人ジャーナリストのロレンツォ・アゴスティーノ氏は、「彼女は国旗に包まれ、まるで戦利品のように扱われていた」と証言。

拘束中に撮影されたとされる映像や写真はまだ公開されていませんが、目撃者たちの一致した証言が注目を集めています。

「動物のように扱われた」被収容者の過酷な環境

マレーシア国籍の活動家ハズワニ・ヘルミさんは、拘束後の状況を「人間として扱われなかった」と表現しました。

イスラエル側の収容施設では、拘束者が長時間にわたって床にひざまずかされ、結束バンドで両手を縛られたまま動くこともできなかったといいます。清潔なトイレの利用も制限され、睡眠をとることさえ許されなかったという証言もあります。

特に女性活動家たちは、身体検査の際に不当な扱いを受けたと話しており、「抵抗すれば暴言を浴びせられた」「監視下で着替えを強要された」などの体験が複数報告されています。

人権団体「アダーラ」は声明の中で、「これらの行為は国際人権法に違反する明確な虐待行為であり、法的措置を検討している」と発表しました。

拘束の名目がいかなるものであれ、非武装の支援者たちに対してこのような扱いが行われたことに、国際社会から厳しい批判の声が上がっています。

医薬品や水・食料の不足、脱水症状の訴え

拘束中、最も深刻だったのは医療と衛生環境の欠如でした。

多くの被収容者は、薬や持病の治療薬を没収され、体調を崩しても医師の診察を受けられなかったと証言しています。

トゥーンベリさんも同様に、食料と水が十分に与えられず、脱水症状を訴えていたと報じられています。

英紙『ガーディアン』が報じたスウェーデン外務省のメールには、「監房はトコジラミがはびこり、グレタさんの腕や首には発疹が出ていた」との記述もありました。

また、拘束者には1日1回のみの食事しか与えられず、内容は「腐りかけのパンとぬるい水だけ」という証言もあります。こうした過酷な環境の中で、体調を崩した人々の中には意識を失う者もいたといわれています。

このような状況を踏まえ、国際人権団体や医療関係者からは「人道支援を目的とした市民に対する明確な人権侵害」として、独立調査の必要性を求める声が高まっています。

2.グレタ・トゥーンベリさんへの拷問証言と国際反応

トルコ人活動家の「目の前で拷問」発言

トルコ人活動家エルシン・チェリクさんは、拘束施設内で「私たちの目の前でグレタに非常に激しい暴力が加えられた」と証言しています。

具体的には、兵士に取り囲まれ、抵抗できない体勢にさせられたうえで威嚇や押し倒しが繰り返されたという話です。

さらに「イスラエル国旗にキスするよう強要された」とも述べ、屈辱を与えるための行為だったと受け止められています。

こうした証言は、他の同行者の「国旗をかぶせられた」「突き飛ばされた」といった内容とも一致しており、現場で起きた出来事を補強する材料として注目されています。

各国メディアによる報道とスウェーデン政府の対応

出来事はすぐに海外メディアで大きく扱われました。

英紙は、スウェーデン外務省から関係者に送られたメールの存在に触れ、グレタさんが食料や水の不足を訴え、脱水症状の兆候があったと報じています。収容環境についても、害虫がいる監房で発疹が出たとする記述が伝えられました。

スウェーデン側は現地に職員を派遣して状況確認を進めたとされ、健康状態の把握や保護、帰還支援など、必要な領事的支援に動いたことが示唆されています。

報道各社は、目撃証言・政府の情報・人権団体の声明をそれぞれ突き合わせる形で続報を重ね、情報の裏取りを急いでいます。

SNSで拡散する支援と疑念の声

SNS上では、支援を表明する投稿と、疑念を呈する投稿が同時に広がりました。

支援派は「人道支援の参加者に対する扱いとして許されない」「独立した国際調査が必要」と訴え、署名運動や抗議デモの日程共有が拡散。

いっぽうで懐疑派は「政治的パフォーマンスではないか」「映像や公式記録が不十分だ」として、証拠の公開や第三者検証を求めています。

ハッシュタグには、グレタさんの安否を案ずる声、イスラエル側の説明を求める要請、船団側の対応を問う意見などが並び、立場の異なるユーザー同士で議論が続いています。

可視化されたのは、同じ出来事でも“人道”と“政治”のどちらを重く見るかで、受け止めが大きく変わるという現実でした。

3.イスラエル政府の否定と国際世論の分断

「完全な虚偽」とするイスラエル外務省の主張

イスラエル外務省は、活動家側の証言を「完全な虚偽」と強く否定し、「すべての被拘束者は国内法と国際基準に従って扱った」と説明しています。

拿捕の根拠については、海上封鎖の安全上の理由と領域管理を挙げ、拘束後の手続き(身元確認、所持品の保管、健康状態のチェックなど)は標準的なプロトコルに沿ったものだと主張。

また、「国旗を使った屈辱行為」や「暴力・拷問」などの具体的指摘については、証拠がない一方的な主張だと反論し、映像や医療記録などの客観資料の提示を求める姿勢を示しています。

人権団体「アダーラ」による法的支援と抗議デモ

一方で、人権団体「アダーラ」は、拘束過程と収容環境に重大な人権侵害があったとして、当事者の法的支援を継続。

弁護士接見の妨害や医薬品の不提供、長時間の拘束姿勢の強要などを違法として、救済申立てや状況改善を求める要求書を提出しています。

路上では、トルコをはじめ欧州各都市でも抗議集会が相次ぎ、参加者は「独立した第三者による調査」「被拘束者の権利保護」「支援活動の正当性の確認」を掲げて行進。

プラカードには「Let them deliver aid(支援を止めるな)」「Investigate now(今すぐ調査を)」などのメッセージが並び、国際監視を求める声が大きくなっています。

ヤフコメに見る「人道」「パフォーマンス」双方の見解

日本のコメント欄でも意見は二分しています。

- 人道重視派:

「非武装の市民ボランティアにこの扱いは許されない」「国旗を使った屈辱は人権侵害だ。第三者調査を」など、独立調査と説明責任を求める声。 - パフォーマンス視点派:

「著名人を前面に出すやり方は政治的パフォーマンスに見える」「実効的な支援ルートの構築が先だ」として、行動の実効性や安全管理を疑問視する意見。 - 検証要求・中間意見:

「映像・医療記録・接見記録など、一次資料が必要」「双方の主張を並べるだけでなく、第三者による時系列整理を」という“証拠主義”の立場も一定数見られます。

同じ出来事でも、①支援活動の正当性と権利、②安全保障と法執行、③検証可能な証拠――どこに重心を置くかで評価が変わり、議論がすれ違う様子がはっきり表れています。

まとめ

本件は、①拘束・虐待を訴える多数の目撃証言、②人権団体による法的支援の継続、③イスラエル政府の全面否定――という三つ巴の構図が、議論の分断を生んでいます。

証言の中身は「突き飛ばし」「国旗を使った屈辱」「医薬品や水の不提供」「害虫のいる監房」など具体的ですが、政府側は「根拠不十分」として反論。

現時点で決定的な一次資料(公式な医療記録、未加工の映像・写真、第三者の現地調査報告)が広く共有されていないため、評価は割れています。

読者としては、次の点を確認材料にすると状況を見極めやすくなります。

- 一次資料の公開:拘束時の未加工映像・写真、時間と場所が特定できるメタデータ、医療機関名と診断記録。

- 第三者の独立調査:国連機関や国際NGO、各国の国家人権機関による現地検証報告。

- 手続きの透明性:弁護士接見記録、所持品の取り扱い記録、収容所の環境監査結果。

- 当事国・関係国の公式発表:主張の更新や矛盾の有無、反証資料の提示状況。

一連の出来事は、「人道支援の自由と安全」「安全保障と法執行」「検証可能な証拠」という三要素のバランスが問われる事案です。

感情的な応酬に流されず、出そろう証拠を丁寧に照合しながら、独立調査の実施と説明責任の履行を促すことが、建設的な議論への近道といえます。

コメント