SNSで話題になっている「江口寿史 トレパク」騒動。

「トレパクってそもそも何?」「練習のトレースと何が違うの?」と感じた人も多いのではないでしょうか。

実は、トレースや模写自体は美術の練習として普通に使われる技法です。

でも、その線をどこで引くかによって、著作権侵害や社会的信用の問題に発展してしまうことも。

この記事では、一般の視聴者目線で「トレース・模写・パクリ・トレパク」の違いを整理しながら、江口寿史さんや小泉貴之さんの事例も交えて、わかりやすく解説します。

はじめに

トレパク騒動が注目される背景

最近SNSでは「江口寿史 トレパク」という言葉をよく見かけます。タイムラインには、写真とイラストを重ねた“比較画像”がたくさん流れていますよね。

「花の形がまったく同じ」「ポーズがそっくり」など、視覚的にわかりやすい投稿が多く、たった1枚の画像で一気に話題が広がるのも、今のネット時代ならではです。

スマホ一つで画像検索や合成ができるため、だれでも「証拠画像」を作れてしまう。それが議論を過熱させる一因になっています。

一方で、イラストを学ぶときにトレースや模写を使うのは普通のこと。だからこそ、「練習と盗用の違い」が分かりづらく、混乱を招いているのだと思います。

トレースと著作権問題が交錯する理由

多くの人が思うのは、「どこまでが練習で、どこからがアウトなの?」という疑問だと思います。

たとえば――

- 美術の授業で写真を見ながら描くのは普通ですが、それを「自分の作品」としてSNSに出すと、「元の写真を使ってる」と見られやすい。

- ストックフォトを参考に描くのは問題ないけれど、許可を取らずにトレースして商品にするとアウト。

- 「似てる」だけでは違法とは限らないけれど、どれだけ元の表現を写しているかが重要になります。

つまり、トレースというのは絵を学ぶための“技法”でもあり、一方で著作権に関わる“デリケートな行為”でもあるんです。

この「技法」と「公開作品」の境界があいまいなままSNSで広まることで、誤解や炎上が起きやすくなっているんですね。

1.トレース・模写・パクリ・トレパクの違い

トレースとは?模写との線引き

トレースとは、写真やイラストを下に敷いて、上からなぞる描き方のことです。タブレットやライトボックスを使えば、輪郭や形を正確に写し取れます。

一方、模写は「見ながら描く」方法です。見本を横に置いて、自分の感覚で線を取ります。だから、そっくりだけど全く同じではない。

わかりやすく言えば、「重ねたときにピタッと一致するならトレース」「ところどころ違えば模写」。

練習であればどちらも大切な方法ですが、それを“作品として発表”するかどうかで大きく意味が変わってきます。

パクリ・トレパクの定義とネット上での使われ方

「パクリ」は他人の作品をそのまま真似して、自分のものとして出すこと。

そして「トレパク」は「トレース」+「パクリ」。つまり、他人の作品をなぞって描き、そのまま“自分の作品”として発表・販売することを指します。

SNSでは「輪郭が完全に同じ」「指の角度まで一致してる」といった比較がすぐに拡散します。でも、それが必ずしも違法とは限りません。

重要なのは、目的と出し方。

- 練習のために描いて、公開しなければ問題なし。

- けれど、出典を明記せずにSNS投稿や販売に使えば、トラブルになる可能性が高いです。

素材サイトの写真を使うなら、ライセンス(利用許可)を確認することも大切です。「参考にした」では通らないケースもあります。

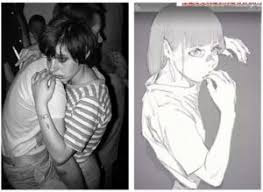

🌸 1.古塔つみ氏のケース(構図・輪郭の一致)

概要

人気イラストレーター・古塔つみ氏は、2022年ごろから「既存の写真と構図が酷似している」と指摘され、多くのSNS投稿で比較画像が拡散しました。

代表的なものでは、イギリスの写真家デレク・リッジャーズ氏のポートレート写真との一致が注目されました。

問題になった理由

- 公開・販売されていた作品だった(企業コラボや個展でも展示)

- 元写真の輪郭や影の位置が一致していた

- 「引用・オマージュ」の範囲を超えていると受け止められた

- 出典・許諾の明示がなかった

結果として、作品集の出荷停止・コラボ商品の販売中止などが行われ、クリエイター活動全体に影響しました。

つまり、「商用利用された“トレース疑惑”」が最も大きな争点でした。

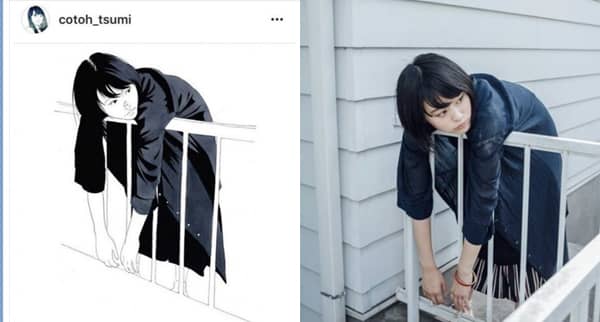

🟢 2.江口寿史氏のケース(無断使用と後追いの許諾)

概要

2024年秋に注目されたのが、漫画家・イラストレーターの 江口寿史氏 の「中央線文化祭」ポスター問題です。

江口氏が描いた女性の横顔イラストが、モデルの金井球(かない・きゅう)さんのInstagram写真と構図・輪郭が一致していると指摘されました。

経緯と対応

- 江口氏は当初、「SNSで見かけた写真をもとに描いた」と説明。

- その後、モデル本人から連絡があり、「承諾を得たうえで再投稿」したと明かしました。

- つまり、当初は無断利用→事後許諾→再公開という流れです。

問題点と論点

- 公共広告(商業利用)だったため、許諾の有無が重要視された。

- SNS上の写真を“自由素材”と誤解して使用するリスクを示した例。

- 後から許可を取ったとはいえ、「公開後の対応」としては遅かった点が議論に。

江口氏自身が長年、正確なデッサンと独自の構図で評価されてきた人物だったこともあり、

「なぜそんなリスクを取ったのか」とファンや業界関係者から驚きの声が多くあがりました。

🌼 3.小泉貴之氏のケース(ストックフォトとの類似疑惑)

概要

アートディレクターであり、タレント・だいたひかるさんの夫としても知られる 小泉貴之氏 に関しては、

SNSやブログ上で「ストックフォト(Getty Imagesなど)をトレースしたのでは」と指摘する投稿が広がりました。

主に疑われている点

- 小泉氏が自身のブログやSNSで公開した「花のスケッチ」「寺院や御朱印のイラスト」などが、

Getty Images等の写真素材と構図・角度・花弁の位置まで一致しているという指摘がある。 - 特に、紫陽花や桜など自然物の線画に対して「重ねると輪郭が完全に一致する」との比較画像が拡散されました。

- 一部の投稿や画像が削除されたこともあり、「なぜ消したのか」「許可を取っていたのか」と憶測が飛び交いました。

現時点での状況

- 公的な報道や訴訟は確認されていません。

- あくまでSNS上の“疑惑段階”であり、公式な声明や説明は出ていません。

- ただし、Getty Imagesなど有料素材を参照した可能性があり、

仮にライセンスを購入していれば問題にはならないケースも考えられます。

問題視された理由

- 商用ブログ・広報的なコンテンツに使用されていた可能性がある。

- 公開後に削除対応があったため、「隠蔽では?」と受け取られた。

- 透明性の不足(制作過程・出典の説明がない)が炎上を招いた。

🧩 3つのケースに共通する“問題の核心”

| 項目 | 古塔つみ氏 | 江口寿史氏 | 小泉貴之氏 |

|---|---|---|---|

| 主な職業 | イラストレーター | 漫画家・イラストレーター | アートディレクター(だいたひかる氏の夫) |

| 指摘の発端 | SNSで「構図が既存写真と酷似」と指摘され、比較画像が拡散 | SNS投稿でモデルの金井球氏が「自分の写真が使われている」と発言 | ブログ・SNS投稿の花や寺院イラストがストックフォト(Getty Images等)と一致すると指摘 |

| 構図の一致ポイント | – 輪郭線・ポーズ・陰影位置が一致- 被写体の角度やバランスもほぼ同じ | – モデルの横顔・髪の流れ・首のラインがほぼ一致- 写真を反転させた構図 | – 花房・葉の位置・茎の角度・花弁の数まで一致- 特定の写真素材と重ねると一致するとの指摘 |

| 作品の用途・媒体 | 企業コラボ広告、作品集、展覧会などで販売・展示 | 公共広告(中央線文化祭ポスター)として使用 | ブログ・SNS投稿(収益化ブログの可能性あり) |

| 著作権的リスク | 複製権・翻案権の侵害の可能性(商用利用のため) | 写真モデルの肖像権・著作権の無断利用 | ストックフォトライセンスの不明確さ(購入していれば合法) |

| 当事者の対応 | 「オマージュ・再構築の意図」と説明し謝罪 | モデル本人からの連絡後に承諾を得て再投稿 | 現時点で公式説明なし(投稿削除・非公開対応) |

| SNSでの反応 | 「好きだったのにショック」「構図比較が明確すぎる」など批判多数 | 「無断は問題」「対応が誠実」と賛否両論 | 「なぜ削除?」「説明をしてほしい」といった疑念系のコメント |

| 結果・影響 | 作品集出荷停止、コラボ商品販売中止 | ポスター再公開、本人の説明で収束傾向 | 現時点では疑惑段階、報道機関による検証なし |

| 論点の核心 | オマージュと盗作の境界 | SNS写真の無断利用・事後承諾の是非 | 商用利用の有無・透明性の欠如 |

| 今後の課題 | 出典明示と構図管理 | 公共広告での素材使用ルール明確化 | 制作過程・ライセンス説明の可視化 |

| 事例 | 共通する問題点 | 備考 |

|---|---|---|

| 古塔つみ | 写真構図のトレースと商用利用 | 個展・コラボ商品停止 |

| 江口寿史 | SNS写真の無断使用→事後承諾 | 公共広告の信頼性失墜 |

| 小泉貴之 | ストックフォトのトレース疑惑 | SNS中心・証拠は未確定 |

どの事例にも共通するのは、

📌 「出典の不明確さ」と「商用利用の不透明さ」 です。

たとえ「練習目的」や「参考」であっても、公開や販売に使う時点でリスクが高まる。

また、「引用」「オマージュ」といった言葉で説明しても、

元画像の作者やモデルの了解がなければトラブルになる時代になっています。

コメント