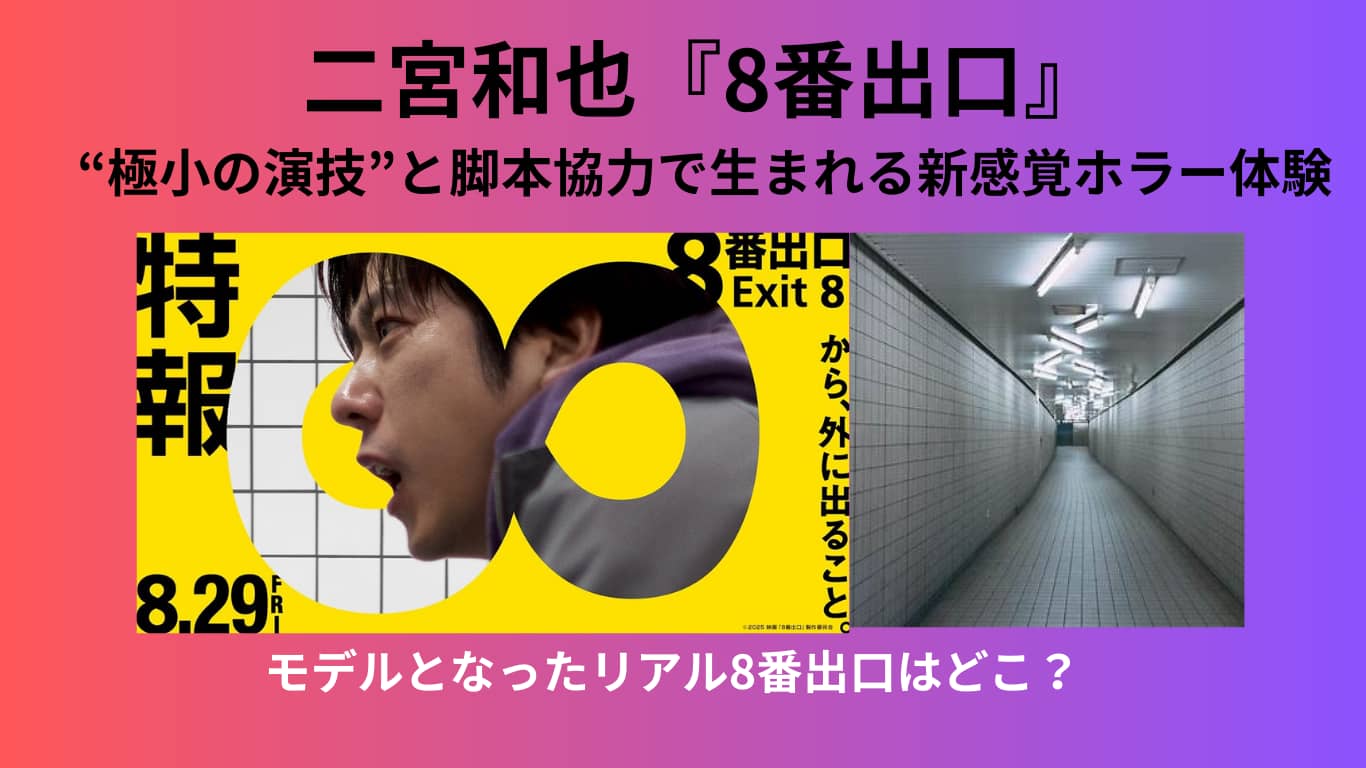

SNSで話題をさらったインディーゲーム『8番出口』が、川村元気監督によって実写映画化されました。

主演は二宮和也さん。しかも「脚本協力」として作品づくりにも関わり、演技と物語設計の両面から新しい恐怖体験を生み出しています。

単なるジャンプスケアではなく、“異変を見つける恐怖”をどう映像に落とし込んだのか。本記事でその魅力を探っていきます。

はじめに

世界的ヒットゲームの実写化としての意義

『8番出口』は、元々インディー制作ながら世界中で話題になったゲームをもとにしています。

プレイヤーは地下通路を歩き続け、どこかに潜む「異変」を探しながら進むという非常にシンプルなルール。

しかしその体験は、SNSを中心に「気づいた瞬間ゾクッとする」「見逃すと怖い」と話題になり、動画配信者が次々にプレイ動画を公開したことで一気に拡散しました。

こうした“体験型ホラー”とも言えるゲームを、映像表現としてどのように翻案するのか…。単なる再現ではなく、映画ならではの緊張感や没入感に落とし込めるかどうかが注目される理由です。

日本のみならず海外の映画ファンも「実写化が成功すれば新しいジャンルを切り開く」と期待を寄せています。

二宮和也主演×川村元気監督という組み合わせの注目度

主演に抜擢されたのは二宮和也さん。これまで数々の映画で、感情を抑えつつも繊細に揺れ動く人物を演じてきた彼が、本作では「迷う男」として観客を異変の世界へと導きます。

特に今回は「脚本協力」としても名を連ね、演者の立場から作品作りに深く関わっている点が大きな話題です。

監督を務めるのは、『告白』『君の名は。』などヒット作を世に送り出してきた川村元気さん。

大胆なアイデアと映像センスを持つ彼と、緻密な演技で知られる二宮さんの組み合わせは、映画ファンにとって非常に興味深いコラボレーションだと思います。

世界的に評価されたゲームをベースに、国際的にも注目度の高い日本映画の新たな挑戦となっているのです。

1.“ルール”が緊張を生む物語構造

無限通路とシンプルな指示

映画『8番出口』の舞台は、ただひたすら続く地下通路。観客が最初に目にするのは、白く無機質な壁に掲示された「ご案内」です。

そこには「①異変を見逃さない/②見つけたら引き返す/③見つからなければ進む/④8番出口から出る」という、わずか数行の指示が記されています。説明はそれだけ。

登場人物の背景や大きな事件の導入もなく、物語はすぐに“異変探し”へ突入します。

通路の壁やドア、照明など一見同じに見える空間だからこそ、観客は小さな違和感を見逃さないように集中せざるを得ません。

この「ルールの提示」そのものが、映画全体の緊張を支える土台になっています。

観客を巻き込む“検知作業”体験

この映画の大きな特徴は、主人公が体験する「異変探し」を観客も同じ目線で追体験できる点です。

たとえば、壁の模様が微妙にずれている、出口の数字が一瞬変わる、照明が不自然に揺れる――そんな些細な違いが仕掛けられています。

観客は「自分は見逃していないか?」と常に画面を凝視し、主人公と一緒に緊張を高めていくことになります。

これはホラー映画でよくある“驚かされる恐怖”ではなく、“気づいてしまう恐怖”を共有させる仕組みです。

ゲーム版が世界中でヒットした理由も、まさにこの“検知作業”の面白さにありました。映画はそれを映像体験へと巧みに変換し、観客を物語の参加者にしているのです。

制約の中で生まれる緊迫感

ルールが単純で舞台が限定されているからこそ、緊張感はより強まります。

主人公には「通路を歩く」「異変を見つけたら戻る」という行動しか許されません。

複雑なアクションや派手な展開はなく、物語は“繰り返し”の中で進行します。

しかし、この制約こそが効果的で、観客は「今回は無事に進めるのか」「どこで異変に出会うのか」と毎回予測を強いられます。

特に同じ場面を繰り返し見せることで、観客の記憶にわずかな変化が強烈に焼き付き、通常なら見逃してしまう違和感が恐怖として浮かび上がるのです。

まさに“少ない要素だからこそ怖い”という、映画ならではの心理的な仕掛けが成立しています。

2.二宮和也の“極小の演技”の妙

目線・呼吸・歩幅で描く心理の揺れ

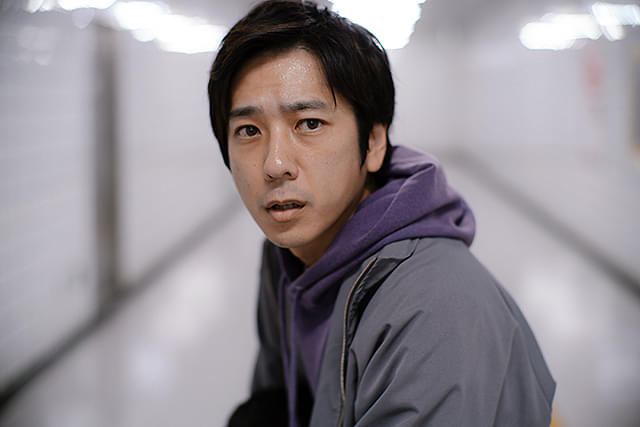

『8番出口』で注目すべきは、二宮和也さんが見せる「声にならない演技」です。

たとえば通路を歩く場面でも、視線が少し泳ぐだけで「気づいたのか? まだ迷っているのか?」と観客に緊張を伝えます。

呼吸がわずかに浅くなることで、不安が胸を締め付けるような感覚を共有させます。

また、歩幅の速さやリズムを変えるだけで「進むべきか戻るべきか」の迷いがはっきりと伝わり、セリフ以上に心理を雄弁に語るのです。

大げさな仕草をせず、微細な動きで心の揺れを映すのが二宮さんの持ち味といえるでしょう。

同じ通路を“違う心”で歩く演技表現

この映画では、同じ地下通路を何度も歩くという繰り返しの構造が大きなポイントです。

観客は「同じ場所なのに何かが違う」と違和感を覚えますが、その違いを強調するのは、実は二宮さんの演技です。

たとえば最初に歩いたときは落ち着いた足取りでも、異変を感じた後には肩がこわばり、歩調も慎重に変化していきます。

シーンそのものは同じでも、「心の状態が変われば同じ風景も違って見える」という効果が強く出るのです。二宮さんはその心理の変化を、歩き方や立ち止まり方ひとつで鮮やかに表現しています。

過去作から続く内面描写の深化

二宮さんの“極小の演技”は、これまでも数々の作品で発揮されてきました。

『硫黄島からの手紙』では戦地での兵士の恐怖を抑えた仕草で表現し、『ラーゲリより愛を込めて』では声を荒げることなく絶望と希望を同居させる内面演技を披露しました。

今回の『8番出口』では、その積み重ねがさらに研ぎ澄まされています。

ほとんど説明がない状況の中で、視線や体の角度だけで観客に「異変に気づく瞬間」を共有させる力量は圧巻です。観客が思わず「自分も見逃せない」と身を乗り出すのは、二宮さんの繊細な演技があってこそだと言えるでしょう。

3.脚本協力とゲーム体験の翻案

「脚本協力:二宮和也」が意味するもの

『8番出口』のクレジットには「脚本協力:二宮和也」と明記されています。

通常、俳優は与えられた脚本を演じる立場ですが、本作では二宮さん自身が脚本段階に関与し、演じやすさや観客への伝わり方を考えながら調整に加わったとされています。

たとえば「歩く時間をどれくらい取るか」「セリフを減らしても緊張が伝わるか」といった点は、俳優だからこそ気づける部分です。

演じる側のリアルな感覚が脚本に反映されたことで、映画全体の精度が高まったといえるでしょう。これは単なる主演ではなく、“作品の共同設計者”としての二宮さんの姿を示しています。

身体性から逆算された演技設計

この映画の主な要素は、歩くこと・立ち止まること・視線を動かすことといった身体の所作です。

だからこそ、脚本段階で「主人公が何歩進んだ時に異変を感じるか」「息を止める間をどれくらい入れるか」といった緻密な設計が求められます。

二宮さんは役者として、自分の身体を基準に計算し、観客が違和感を共有できるよう調整したのではないかと考えられます。

たとえば、通路を歩く場面でも、わずかに肩をすくめることで「異変を察した」ことを伝える。その細かな身体表現を生かすための脚本修正があったからこそ、映画はシンプルでありながら観客を引き込む構造になったのです。

ゲーム的要素を映画文法へ落とし込む手法

原作のゲームは「違和感を探して引き返す」というシンプルなルールで人気を集めました。

しかし、映画は観客が自ら操作できないため、その体験をどう映像で再現するかが大きな課題でした。

川村元気監督と二宮さんは、同じ通路を繰り返し映すことで観客に“記憶の比較”をさせ、微妙な違いを自ら探させる仕組みを取り入れています。

さらに音響やカメラワークで観客の視線を誘導し、気づいた瞬間に恐怖が走るよう工夫されています。

これはまさにゲームの「プレイヤー体験」を映画の「観客体験」へ変換した試みです。二宮さんの脚本協力と演技が一体となることで、この独特の翻案が成功しているのです。

リアル8番出口はどこ?

リアルな「8番出口(Exit 8)」のモデルについてですが、公式にははっきりと明かされていない点があります。ただし、制作過程やファンの考察をもとに、現時点で有力な候補を紹介しますね。

モデルとして最も有力:清澄白河駅

多くのファンや攻略サイトでは、東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線の 清澄白河駅 の地下構内が、ゲーム『8番出口』や実写映画で表現される無機質な地下通路のモデルになっていると考えられています。

特に蛍光灯の配置、白タイルの無機質さ、冷たい通路の雰囲気などが類似していると指摘されています 。

開発者のKotake Create氏も「清澄白河駅のアートと地下通路の雰囲気が影響している」と語っており、明確には示していないものの、制作上の参考であったことは裏付けられそうです 。

制作上の本撮影は…… スタジオセット中心

映画の地下通路シーンのほとんどは、清澄白河駅そのものではなく 東京の撮影スタジオ内で設置されたセットで再現されたとされています。

セットは清澄白河駅を参考にしつつ、無限ループのような恐怖を演出するため、照明やタイル、配置が巧妙に設計されていました。

開発者が言及した出身地の地下通路(大阪)

また、ゲーム開発者自身が「大元のモデルとなったのは、専門学生時代に通っていた 大阪の地下通路」と明かしています。ただし、その具体的な駅名は伏せられており、SNSでは天神橋筋六丁目駅や谷町四丁目駅、南森町駅などが候補として挙がっています。

まとめ

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| モデル駅(参考) | 清澄白河駅:雰囲気や蛍光灯の配置が似ていると話題 |

| 撮影ロケ地 | スタジオセットによる再現が中心 |

| 開発者の原点 | 大阪の地下通路(具体的駅は非公開) |

以上が現時点で確認できる内容です。映画やゲームの公開が進むにつれ、具体的なロケ地やモデルに関する公式情報が出るかもしれません。気になる方は公式発表やSNS更新をチェックするのがおすすめです!

まとめ

映画『8番出口』は、ただのホラーやサスペンス映画ではなく、「体験そのもの」を観客に共有させる作品です。

無限に続く通路というシンプルな舞台設定の中で、二宮和也さんは目線や呼吸、歩幅といったごくわずかな動作を使い分け、異変に翻弄される心理を緻密に体現しました。

しかも彼は「脚本協力」として制作段階から関わり、演じる身体感覚を物語設計へとフィードバックする役割も担っています。この“演技と脚本の接点”こそ、本作をただの実写化にとどめない独自性の源といえるでしょう。

さらに、原作ゲームの「異変を見つけたら戻る」というルールを、映像ならではの表現に変換した点も見逃せません。

繰り返される通路、微妙に変化するディテール、観客自身の記憶を利用する演出──これらはまさにゲーム的体験を映画文法に翻案した成果です。

観客は主人公と同じ目線で「見逃せない緊張」に巻き込まれ、自分も物語の一部となったような感覚を得ます。

言葉で説明するのではなく、“見つけさせる”ことに徹したこの作品は、俳優・二宮和也さんの繊細な演技力と、脚本協力による構造的な工夫があってこそ成立しました。

『8番出口』は、演技と脚本、ゲーム体験と映画体験が交差する場所で生まれた、新しい映像表現の到達点と言えるでしょう。

コメント