「24時間テレビの募金額、今年はどのくらい?」

本記事では、1978年からの歴代データ、最多の2011年、歴代2位となった2024年、そして2025年の動向をまとめました。

放送終了時点の“中間発表(速報値)”と、数週間〜数か月後に決まる“最終額”の違いも、具体例つきでスッキリ解説します。

SNSで話題になった企画やキャッシュレス寄付など、金額が動く理由もチェックして、ニュースの数字を正しく読み解いていきましょう!

はじめに

24時間テレビと募金文化の歩み

1978年に始まった「24時間テレビ」は、テレビの前で“寄付に参加する”体験を全国に広げてきました。

たとえば初回(1978年)は約11.9億円、電話・郵便振替・街頭の募金箱が中心でした。

80~90年代は企業協賛や地方局の独自企画が定着し、2000年代に入るとインターネット申込みが拡大。

2011年は東日本大震災の影響で約19.86億円と過去最高を記録しました。

近年はQR決済やオンライン寄付が一般化し、2024年は約15.9億円と“放送×デジタル”の相乗効果が数字に表れています。

毎年のテーマ企画(被災地支援、障がいのある人の挑戦、医療・福祉への助成など)が、視聴者の具体的な行動――「今この瞬間に寄付する」――へつながってきたことが、長い歩みの核です。

募金額データから見える社会の関心の移り変わり

金額の波を追うと、社会の関心がどこに向いていたかが見えてきます。

例えば最低額だった1982年(約6.06億円)は景気・情報発信の手段が限られ、拡散力が弱かった時代。

一方で2011年(約19.86億円)は“大規模災害への連帯”が可視化され、SNSでの共有や現地報道が寄付の後押しに。

2019年(約15.50億円)や2024年(約15.90億円)は、著名人の挑戦企画やオンライン寄付の手軽さが寄付層を広げました。

逆に、長距離マラソンの安全性や企画意図をめぐる議論が起きた年は、寄付の“量”だけでなく“使い道の透明性”や“納得感”への関心が高まり、番組側が助成事業の成果や報告を丁寧に示す流れへ。

こうしたデータは、単なる金額の大小ではなく、「何に心が動いたのか」「どんな説明が求められたのか」という、社会の価値観の変化を映し出しています。

24時間テレビ募金額の歴代推移

①「放送終了時点の募金額(速報値)」と「最終額」の比較表

※差額・増加倍率つき

| 年度 | 回数 | 放送終了時点(速報値) | 最終全国集計額 | 差額 | 増加倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2003 | 第26回 | 約3.6億円 | 7.77億円 | +4.17億円 | 約2.2倍 |

| 2005 | 第28回 | 約4.3億円 | 10.00億円 | +5.7億円 | 約2.3倍 |

| 2006 | 第29回 | 約5.2億円 | 9.41億円 | +4.21億円 | 約1.8倍 |

| 2007 | 第30回 | 約4.1億円 | 10.15億円 | +6.05億円 | 約2.5倍 |

| 2008 | 第31回 | 約5.4億円 | 10.84億円 | +5.44億円 | 約2.0倍 |

| 2010 | 第33回 | 約2.9億円 | 9.74億円 | +6.84億円 | 約3.4倍 |

| 2013 | 第36回 | 約6.2億円 | 15.45億円 | +9.25億円 | 約2.5倍 |

| 2015 | 第38回 | 約3.6億円 | 8.57億円 | +4.97億円 | 約2.4倍 |

| 2017 | 第40回 | 約1.29億円 | 6.99億円 | +5.70億円 | 約5.4倍 |

| 2020 | 第43回 | 約5.52億円 | 8.66億円 | +3.14億円 | 約1.6倍 |

| 2024 | 第47回 | 約15.10億円(9月末時点) | 15.10億円(確定値) | +0.795億円 | 約1.05倍 |

📌 解説

- 2017年は「速報値→最終」で 5倍超 に跳ね上がり、終了後の追加募金が極めて多かった年です。

- 2024年は珍しく速報値と最終額がほぼ同じで、「放送中に寄付が集中した年」だったことがわかります。

注:速報値とは生番組終了時の値ではありません。

2003年~2017年頃まで:日テレや報道各社が「番組フィナーレで発表した額」を速報値として伝えるケースが多く、これはまさに「生放送終了時点の数字」でした。

2020年以降:コロナ禍などもあり、フィナーレでの速報発表が簡略化される年もありました。その場合は、放送終了後に公表された「その時点の集計値」や「9月末時点の暫定値」が速報扱いとして報じられています。

2024年(第47回):番組終了時に「やす子さんのマラソン募金」4.38億円が独自に紹介されましたが、番組全体の中間額としての“公式速報値”は別枠(9月末時点の暫定 15.10億円)が公表されています。

② 1978年〜2024年の歴代「最終全国集計額」一覧(公式値)

| 回数 | 年度 | 募金額(全国集計) |

|---|---|---|

| 第1回 | 1978年 | 11億9,011万8,399円 |

| 第2回 | 1979年 | 7億2,765万7,482円 |

| 第3回 | 1980年 | 9億8,229万3,333円 |

| 第4回 | 1981年 | 8億8,519万1,232円 |

| 第5回 | 1982年 | 6億573万6,459円 |

| 第6回 | 1983年 | 10億3,657万8,114円 |

| 第7回 | 1984年 | 8億509万5,881円 |

| 第8回 | 1985年 | 10億1,342万9,697円 |

| 第9回 | 1986年 | 7億4,935万5,128円 |

| 第10回 | 1987年 | 8億8,546万5,365円 |

| 第11回 | 1988年 | 7億8,743万7,001円 |

| 第12回 | 1989年 | 6億6,221万1,879円 |

| 第13回 | 1990年 | 8億655万1,220円 |

| 第14回 | 1991年 | 8億8,319万2,270円 |

| 第15回 | 1992年 | 9億5,770万2,743円 |

| 第16回 | 1993年 | 8億5,338万9,423円 |

| 第17回 | 1994年 | 7億8,846万358円 |

| 第18回 | 1995年 | 10億5,679万8,341円 |

| 第19回 | 1996年 | 9億90万1,204円 |

| 第20回 | 1997年 | 9億6,030万3,779円 |

| 第21回 | 1998年 | 9億0,893万8,502円 |

| 第22回 | 1999年 | 8億7,748万7,670円 |

| 第23回 | 2000年 | 7億6,844万2,030円 |

| 第24回 | 2001年 | 8億4,604万7,659円 |

| 第25回 | 2002年 | 7億6,570万5,996円 |

| 第26回 | 2003年 | 7億7,663万8,125円 |

| 第27回 | 2004年 | 7億1,904万5,124円 |

| 第28回 | 2005年 | 10億0346万9,999円 |

| 第29回 | 2006年 | 9億4,068万2,462円 |

| 第30回 | 2007年 | 10億1,544万2,574円 |

| 第31回 | 2008年 | 10億8,366万6,922円 |

| 第32回 | 2009年 | 9億5,108万1,316円 |

| 第33回 | 2010年 | 9億7,402万8,568円 |

| 第34回 | 2011年 | 19億8,641万4,252円(歴代1位) |

| 第35回 | 2012年 | 11億6,847万1,704円 |

| 第36回 | 2013年 | 15億4,522万6,444円 |

| 第37回 | 2014年 | 9億3,695万5,640円 |

| 第38回 | 2015年 | 8億5,672万8,209円 |

| 第39回 | 2016年 | 8億8,748万2,001円 |

| 第40回 | 2017年 | 6億9,915万3,512円 |

| 第41回 | 2018年 | 8億9,376万7,362円 |

| 第42回 | 2019年 | 15億5,015万8,595円 |

| 第43回 | 2020年 | 8億6,626万9,827円 |

| 第44回 | 2021年 | 8億8,621万4,435円 |

| 第45回 | 2022年 | 9億6,688万9,921円 |

| 調整期 | 2022-23 | 0億6,237万8,342円 |

| 第46回 | 2023年 | 8億4,805万9,341円 |

| 第47回 | 2024年 | 15億8,955万4,167円 |

📌 まとめ

- 「速報値」と「最終額」を比較すると、だいたい2〜3倍に増えるケースが多い。

- 例外的に2017年は 5倍超、2024年は 速報と最終がほぼ同額 という特徴がありました。

- 歴代最終額を並べると、2011年の19.86億円がダントツ最高、1982年の6.05億円が最低です。

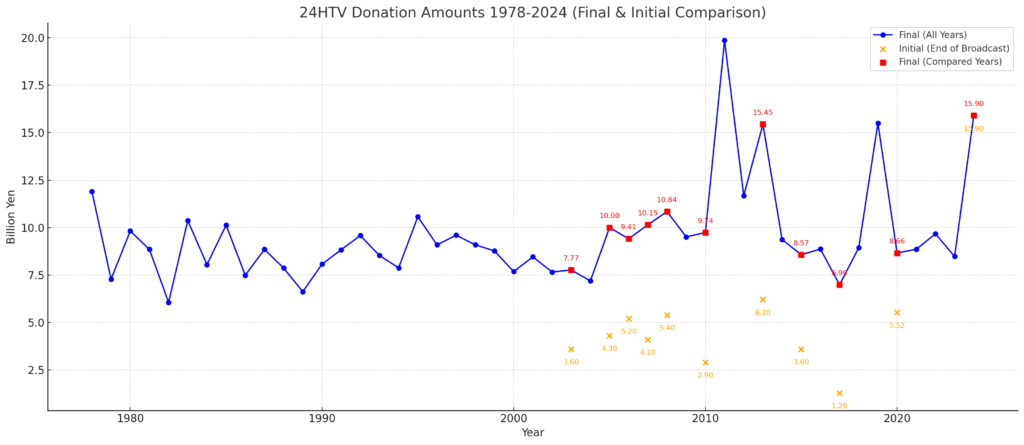

総合グラフ

- 青線:1978~2024年の最終額(全体推移)

- オレンジ丸:放送直後の速報値

- 赤四角:速報値がある年の最終額

1.歴代募金額の推移と特徴

初期(1978~1980年代)の募金額と社会背景

放送開始の1978年は約11.9億円という大きなスタートでしたが、その後は上下を繰り返します。

最少の1982年は約6.06億円。一方で1983年は約10.37億円、1985年も約10.13億円と“二桁億”に乗せた年もありました。

背景には、寄付の主流が「会場・街頭・郵便振替」で、地域イベントの熱量や天候、景気の肌感に左右されやすかったことがあります。

たとえば、地方局ごとの会場企画が盛り上がった年は数字が伸び、逆に周知の薄さや経済不安が広がった年は伸び悩む――そんな“手作りの寄付文化”らしい波が見られました。

1990年代から2000年代前半の安定期

1990年代に入ると、約7~10億円台での安定が目立ちます。

1995年は約10.57億円、2001年は約8.46億円、2005年は約10.00億円、2007年は約10.15億円、2008年は約10.84億円。

企業協賛の定着、地方局の恒例企画、電話受付の体制強化など“番組としての型”が固まり、視聴者も「この時期は寄付する」という行動様式を身につけました。

インターネット申込みが広がり始めたのもこの頃で、郵便振替や会場寄付に“オンラインの入り口”が加わり、寄付のタイミングや導線が滑らかになっていきます。

震災以降(2011年~)の募金額急増とその要因

2011年は約19.86億円で歴代最高。以後も2013年約15.45億円、2019年約15.50億円、2024年約15.90億円と“15億円前後の山”が複数回現れます。

要因は大きく三つです。

(1)大規模災害や社会課題への連帯感が可視化され、寄付先の意義が明確になったこと。

(2)クレジットカードやQR決済など“ワンタップ寄付”が普及し、思い立った瞬間に行動できるようになったこと。

(3)著名人の挑戦企画やドキュメンタリーVTRがSNSで拡散し、放送外でも寄付の呼びかけが続くようになったこと。

なおコロナ禍の2020~2021年は約8.66億円、約8.86億円と一時的に縮小しましたが、オンライン寄付の使い勝手向上と企画の再設計により、2024年には再び大台に戻っています。

2.歴代最高額・最低額と注目の年

歴代最高額:2011年(東日本大震災支援)

2011年は約19.86億円で歴代最高額です。

背景には「何に使われるか」が誰にでも想像しやすかったことがあります。被災地の医療・福祉、義援金、学校や施設の再建支援――番組内の中継やVTRが“今この寄付がどこへ届くのか”を具体的に示しました。

たとえば、被災地で活動するボランティアの様子や、必要物資の不足を伝える現場の声が、そのまま寄付の動機になりました。

電話・郵便振替に加え、PC・携帯サイト経由の寄付が一気に広がったタイミングでもあり、「見て心が動いた瞬間に寄付できる」導線が最大限に機能した年です。企業の協賛や地方局の独自募金イベントも重なり、全国規模の“連帯”が金額に表れました。

歴代最低額:1982年とその背景

最少額は1982年の約6.06億円。まだ寄付の主力が会場・街頭・郵便振替に限られ、視聴後すぐ寄付につながる“近道”が少なかった時代です。

情報の広がりもテレビと紙媒体が中心で、SNSのような自発的な波及はありませんでした。

景気ムードや天候、地域イベントの準備状況といった“地場の条件”に左右されやすく、広く一斉に寄付を集めるのが難しい構造でした。

実際、その翌年(1983年)は約10.37億円まで戻しており、番組の周知や会場運営、企画の“当たり方”によって数字がぶれる典型例だと言えます。

2024年(第47回)の歴代2位記録と注目要因

2024年は約15.90億円(最終確定値の公表では約15.895億円)で歴代2位。

大きく三つの要因が挙げられます。

①キャッシュレスとQRの浸透――番組テロップや公式サイトから数タップで寄付完了。高齢層はコンビニ端末や振込、若年層はスマホ決済、と“誰でも使える”導線が揃いました。

②SNS拡散力――挑戦企画や密着ドキュメントのハイライトがXやYouTubeショートで広がり、「今からでも寄付できるよ」という視聴者発の呼びかけが連鎖。

③“納得感”の強化――助成先や成果報告の丁寧な提示が進み、「どこに使われるか」を重視する視聴者にも響いた点です。

3.募金額の中間発表と最終額の差

放送終了時点(速報値)の歴史と“最終額との差”

放送が終わった直後に伝えられる金額は、いわば「その日の着地」。

ここから数週間~数か月かけて、銀行振込や郵送、企業・自治体経由の寄付、各地のイベント分などが加わり、最終の全国集計に到達します。

具体例で見ると―

・2017年(第40回)は、終了直後が約1.29億円。その後、地域や企業分の寄付が積み上がり、最終は約6.99億円まで伸びました。

・2020年(第43回)は、終了直後で約5.52億円。コロナ禍で会場寄付が制限されつつも、オンラインや後日分が加算され、最終は約8.66億円に。

このように「当日→最終」で1.3~5倍ほど伸びる年が珍しくありません。

伸び幅が大きくなる条件は、

①放送後に予定されている地域イベント・社内募金が多い

②オンライン寄付の導線がわかりやすい、③番組後もSNSで“呼びかけ”が続く――といった要素です。

逆に、災害や大型企画が少なく話題が広がりにくい年は、当日からの上積みが小さくなる傾向があります。

2025年(第48回)の動向と今後の見通し

2025年は、前年(2024年)の高水準が意識されるぶん、読者が“速報値=その年の実力”と誤解しがちです。

ここで役立つ見方は二つ。

1つ目は「当日比」。終了時の速報値が出たら、過去の当日値(例:2017年1.29億円、2020年5.52億円、2024年は高めの速報が話題)と並べ、まず“当日の強さ”を評価します。

2つ目は「上積み余地」。放送後に予定される企業・自治体・学校の募金や、オンライン寄付の締切スケジュールを確認し、どの程度の後日加算が見込めるかを推測します。

たとえば、夏休み明けの学校募金や、企業の月末・期末と重なる月は、締切以降にドンと増えるケースが多いです。

実際の募金総額は、速報値→上積みの“入り口”(イベント予定、オンライン導線、企業寄付の締切)→後日、最終額で更新ではじき出されるので、速報値だけでその年の強さを評価するという誤解も防げます。

2025年もキャッシュレス寄付とSNS拡散の組み合わせが主役で、当日の勢いに加えて「どれだけ後日分が控えているか」を押さえるのが、数字を正しく読み解く近道になります。

まとめ

歴代データを見ると、寄付は「社会の関心×寄付しやすさ×発信力」の掛け算で伸び縮みしてきました。

最少の1982年(約6.06億円)は手段が限られ拡散力も弱い時代、最多の2011年(約19.86億円)は大規模災害で“使い道の明確さ”が共感を集めた年。

2013年・2019年・2024年(約15~16億円)に再び山ができたのは、キャッシュレスやオンライン寄付、SNS拡散が後押ししたためです。

実務面では、放送終了時の速報値は“当日の着地”に過ぎず、数週間~数か月で企業・学校・地域分が加わり1.3~5倍伸びることがあると知っておきましょう。

2025年については、当日比と“上積み余地”(後日募金や締切)があることを理解する必要がありますね。

コメント